日本で酸化銅を用いた低火度鉛釉の緑釉が盛行するのは、奈良時代から平安時代にかけてであって、この古墳が成立した白鳳時代の遺物としては、奈良県明日香村の川原寺裏山から出土した塼などごくわずかのものに限られる。したがって施釉器物が長さ約二・一メートル、幅約七五センチ、高さ二三センチの大きさをもつ甚だ大きな容器というだけでなく、数少ない日本の初期緑釉資料としても重要である(262)。

石川谷の奥まった葛城山麓に営まれた古墳からこうした遺物が発見されるところに、終末期古墳の段階になって、本市域の位置する南河内地域が占めた文化的、社会的先進性、ひいては当時の有力氏族との関係を認識できるわけである。ここではもうひとつ、アカハゲ・塚廻両古墳から出土した漆塗籠棺の問題を取り上げておくことにしよう(263)。

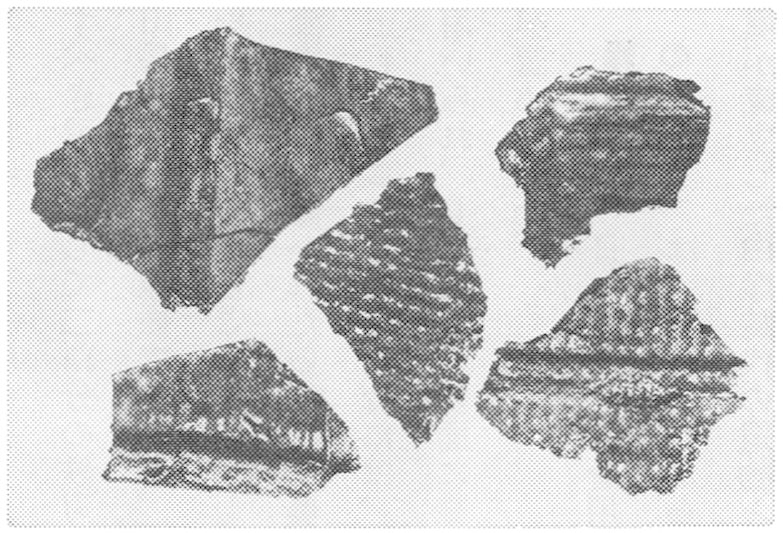

漆塗籠棺というのは遺体を収容するために作られた一種の棺である。構造的には植物繊維を撚って作った紐状のものを、縦横に網代に編んで箱とし、その内外両面に漆を幾度か塗布して板状に固めたものである。仕上げとして外面には黒漆、内面には朱漆または朱彩を施している。これに限らず、終末期になると漆を用いたこの種の造棺技法が流行したらしい。