「造金堂所解案」は法華寺の金堂造建に要した資材、数量とその費用、産地から造建の作所までの運賃を詳細に控えた下書である。この中に金堂建物の下の石壇として壇上積基壇(284)を営むため、凝灰岩切石を約二〇〇〇個も二上山麓の大坂から切り出し、車に載せて当時平城京左京一条二坊にあった法華寺まで運搬した賃料を記載している。法華寺はこれより一四年前の七四五年(天平一七年)に、大和国分尼寺として創立され、造営が続けられていた。二〇〇〇個の切石は、それぞれ爪石、壁石、柱石、角柱石など一三種の名称をつけた石材群からなり、大阪の石切場ですでに用途別の大きさと形状を定めて切り出したことがわかる。つまり八世紀中葉の石切場では、任意に切り出した石材を無計画に供給したのではなくて、伽藍建築材として規格された製品を切り出していたのである(拙稿「日本における壇上積基壇の成立と初期の新羅系要素」『新羅と飛鳥・白鳳の仏教文化』一九七五年)。

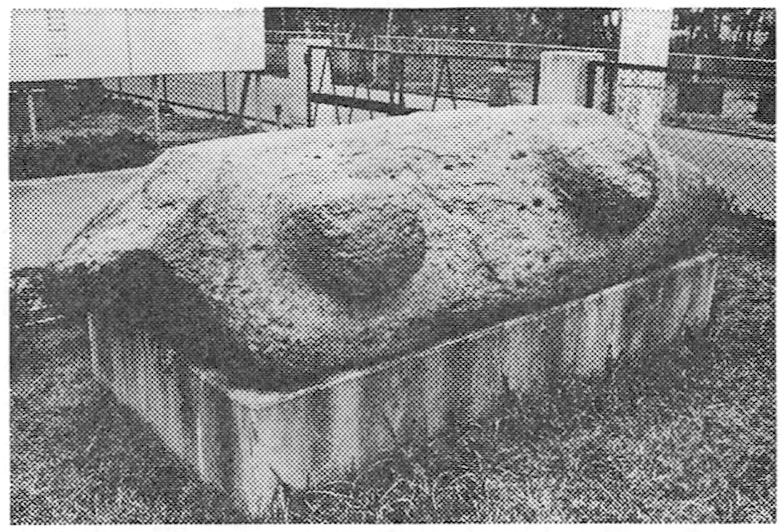

福山敏男氏が明らかにした法華寺造営の研究によると、石造の工人集団には物部足人、春日部小国、宗賀部田島ら諸姓を名乗る人びとが含まれていて、一時的に造東大寺司から出向してきた雇工であるという。そしてこれら石工の将領として、大坂山の石切場で石材の切り出しを監督した人物に波多稲持の名を挙げることができる。波多稲持はおそらく秦稲持と同一人物と考えられる。すなわち八世紀中葉の段階では、二上山麓の石切場の場合、すでに特定氏族の工人集団によって独占された経営形態は消滅していたが、建築用材の切り出しには専門的技術者の統括によって、完成された製品を石切場で仕上げていた事実に注目したい。おそらく六・七世紀の段階は、特定の工人集団によって現地で石棺の製作が行なわれ、完成品として各地に供給されたであろうという推測は、この点からすると妥当である(285)。