この二基の古墳は接近した位置にあるので、あわせて解説しておくことにしよう。市域の中央にあたる宮甲田から新家にかけての地域は、羽曳野丘陵の東縁と石川との間にはさまれた幅広い段丘面からなり、西から東に向かっていくつかの崖を作りながら次第に低くなっていく。近鉄長野線は川西駅の付近で、最も大きな崖面の下に沿って、北東から南西に通じている。

新家古墳はこの西方にあたる高い段丘上の縁辺に営まれたもので、地籍は甲田一六九番地に属し、現在は内田次郎氏の宅地内の一角を占めてこんもりとした叢林を形成している。周辺の地形は若干原形を変じているが、円形をなす低い墳丘の周囲に濠をめぐらしていたらしい形跡を観察することができる。これに対して川西古墳は長野線の東方にあたり一段と低くなった段丘上にかつて存在していたもので、現在の双葉町の市営甲田住宅付近にあった円墳である。この付近は街道に沿っていた関係もあって開発が繰り返して行なわれた結果、墳丘の痕跡を全くとどめていない。両古墳間の距離は約三〇〇メートルあり、ともに市域内では数少ない中期古墳に属すると考えられる点から、注目すべき遺跡といえよう。なおこれら両古墳の規模からみて、ほかにまだ一、二の同様な円墳があった可能性があることを付け加えておこう(325)。

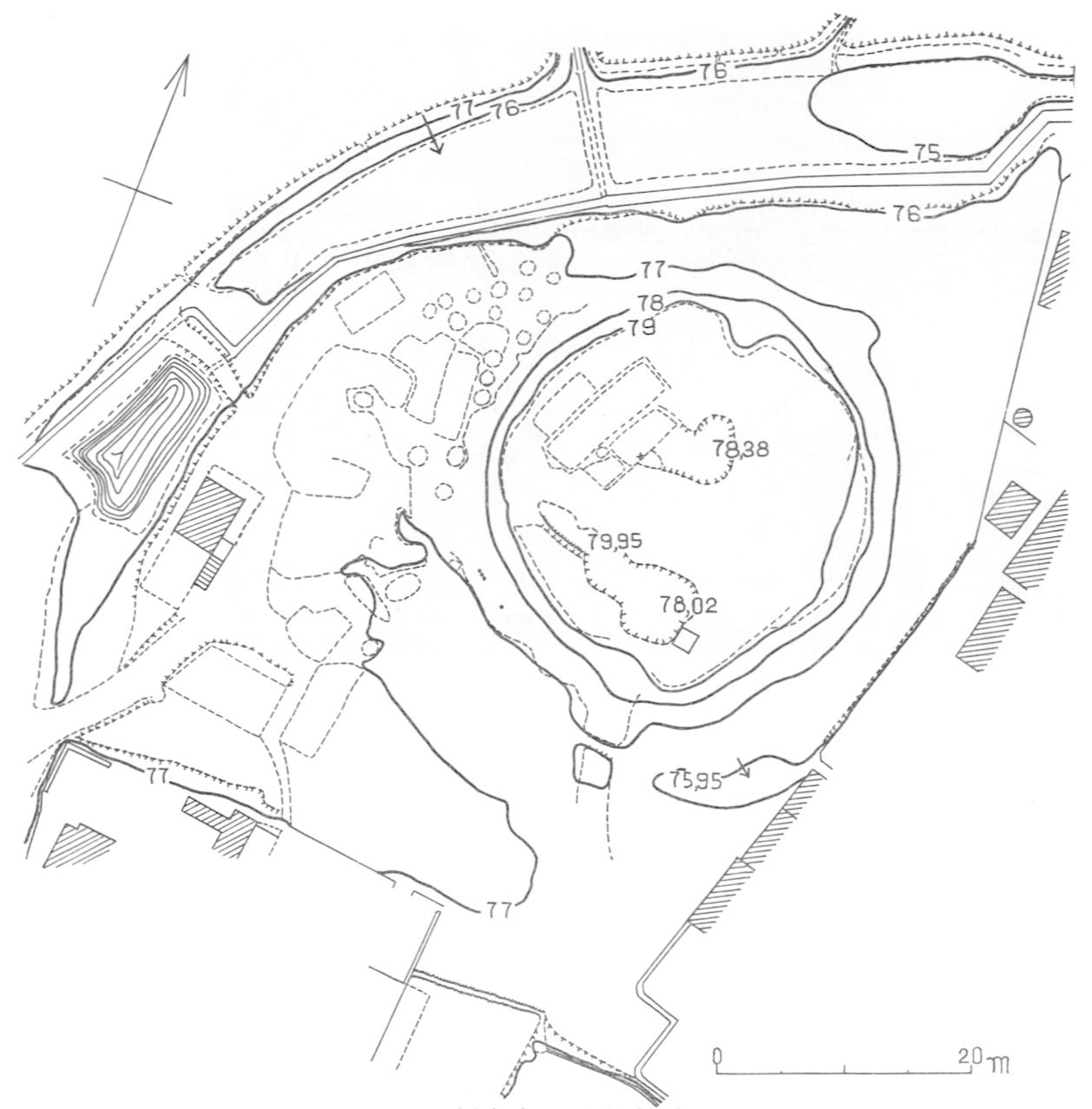

さて新家古墳の外形について実測成果から復原的に考察すると、直径約四〇メートルの円墳となることはほぼ確実である(327)。この平面的規模に比べて墳丘の現高がわずか二・五メートルにすぎないことは、後世の削平によって当初の高さが著しく減じていることを懸念させたが、実測中、墳丘の南西にあたる裾部に、長さほぼ四メートルの範囲にわたって、少なくとも四個の円筒埴輪が円弧線をなして配置されているのを発見したので、墳頂部をはじめ墳丘全体は本来の形状を全く改変するほどには削られていないと判断できる。

たとえば裾部をまわる標高七七メートルコンター線には多少の出入があるが、七八、七九メートルの各コンター線は円形をなしていて、墳丘の築造時の形状をよく伝えている。もしこれをさらに細かく〇・二メートルコンターの間隔で実測すればなおよく墳丘の原形を復原する手がかりとなると考えるが、なにぶんにも密生した雑木に妨げられて短時日に実施することは困難であった。今回残存した四個の円筒埴輪を検出した円筒列が、七八、七九メートルのコンター線とよく一致している点からみて、この部分がとくに墳丘の原状を残していることを指摘できるであろう。しかもこの円筒列の位置と方向とを、周辺の地形とあわせて総合的に検討すると、本古墳が方墳や前方後円墳ではなく、円墳の形制をもつものであったと確定できるのは重要な事実といわねばならない。注意しえた埴輪円筒は四個にすぎないが、先年やはりこの円筒列に接して弧状に円筒が点々と配置されていることを認めたから、上記の観察は間違いないと考える。

墳丘の外側には少なくとも幅七~八メートルの周濠が存在したらしい。周濠らしい痕跡を現在推測させるのは南側の一部にすぎないが、この点に関しては将来墳丘の周辺にトレンチを設ける機会があれば、存否と規模については確認できると考える。この古墳の特徴として周濠の西方は段丘の崖面に接して一段と高くなっているので、西方から見ると墳丘は本来の高さよりずっと低く見える。

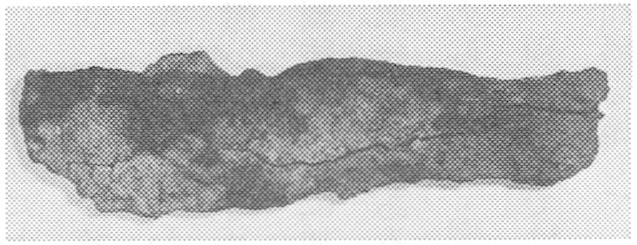

墳頂部はほぼ平坦であるが、南と西に偏して一部に深さ一メートル余りの深い掘り込みがあり、さらに南東の隅には井戸が穿たれている。これらの掘り込みによる断面には、内部構造をうかがわせるものは露出していないものの、西側の墳丘中央に近い掘り込みの中から鉄刀片を一個検出している。長さ一〇センチ余り、厚さ約一センチの鉄刀の茎にある破片で、木質などは付着していない(328)。

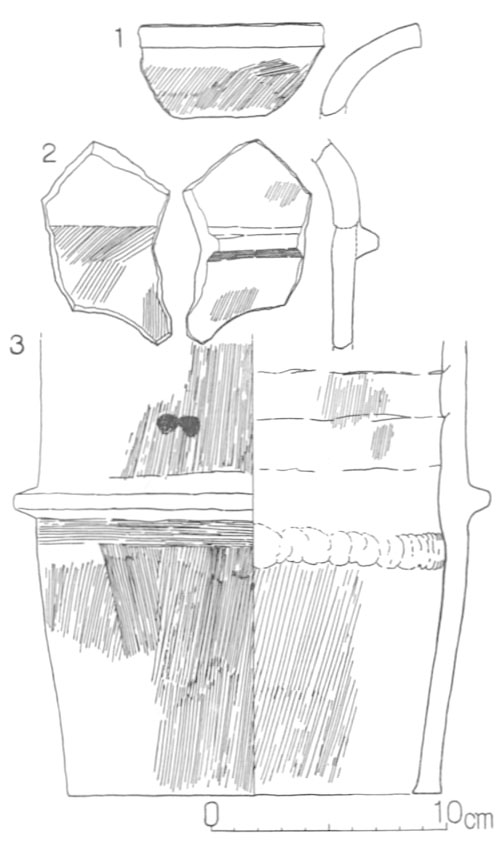

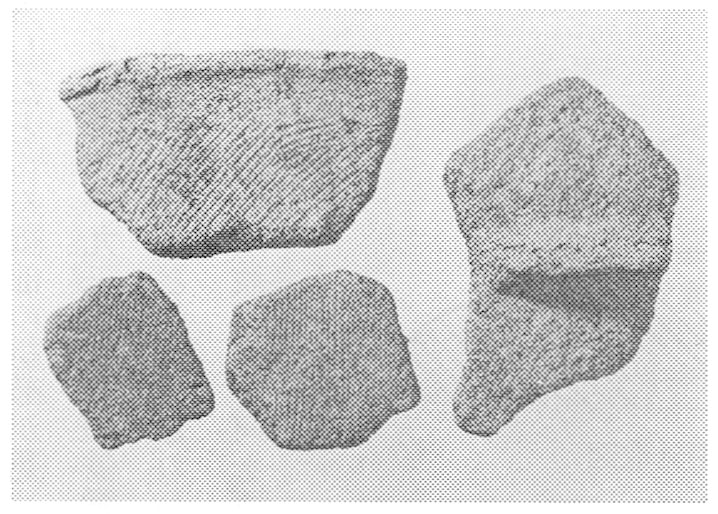

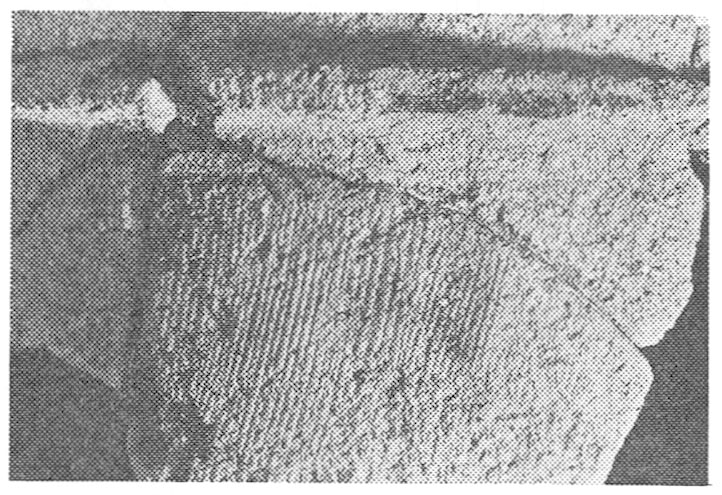

長さ四メートルにわたる円筒列の中で、検出した埴輪は四個にすぎないが、その間隙から判断してもともとこの間には八個の埴輪が樹立され、半分が抜き取られたらしい。円筒埴輪相互の間隔は二〇~二〇センチある。内田氏宅にはさいわい一個の円筒埴輪が保管されていて観察することができる。現存高二〇センチ、直径一八センチ、底部から一二センチ上に一条の突帯をめぐらしている。外面にはわずかに右斜め上から左斜め下に傾斜したハケ目調整を顕著に加えていて、突帯はその上にはりつけ、上下をヨコナデで調整している。そして黒斑を呈する部分が若干ある。内面は輪ヅクネの痕跡が顕著で、突帯にあたる内面にはとくに指頭による一列の圧痕が認められる(329・330・331・332)。

別に小片ではあるが上部の朝顔形にあたる部分の破片もいくつか採集されている。外面に酸化鉄様の赤色顔料を施していて、やはり右上から左下に斜めのハケ目調整がある。朝顔形の肩部の破片では輪ヅミした内面にもハケ目調整し、その上にさらに粘土紐を輪ヅミしている。また墳丘から甲胄形埴輪の破片も採集されたことがあると伝聞している。まだ具体的な報告は得ていないが、特筆すべきこととして紹介しておくことにしよう。

つぎに川西古墳は、すでに説明したように双葉町の市営甲田住宅付近に所在していたものである。この地は川西駅の南方約三〇〇メートルにあたり、古くは町村組合経営の病院の敷地であった。すぐ北側の府道三〇九号線予定敷地内からは弥生中期を主とする集落遺跡や、新しい平安時代の火葬墳墓群なども検出されていて、時期的に直接結びつくものではないが、同一地域に中期古墳も存在していたことになる。甲田住宅付近の標高は約六六メートルあり、東側を流れる石川の最も低い河床面は約六〇メートルであるから、比高差はわずか六メートル程度の低い河岸段丘上に位置することがわかる。

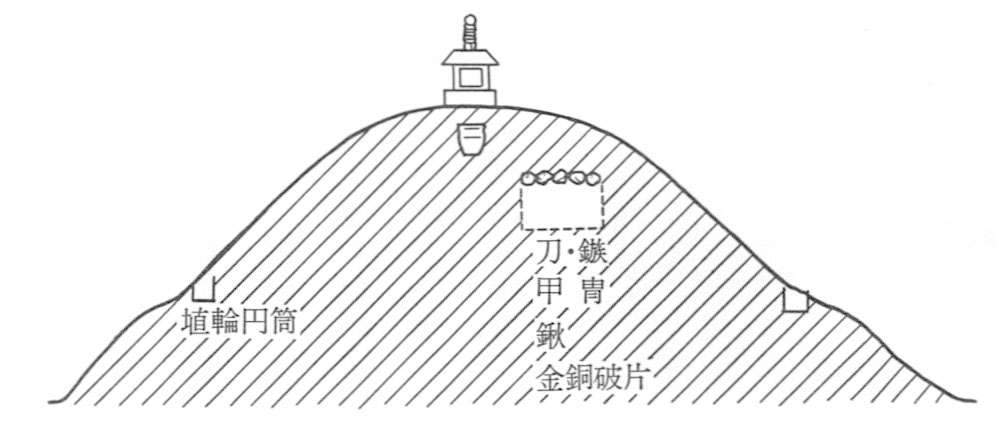

古墳は明治維新前に一度発掘され、のち一九二八年の敷地整備で墳丘が消滅したという。墳丘を破壊した当時、末永雅雄氏によって作られた見取図があって、概括的なことを明らかにできる(333)。それによると、古墳は直径二〇メートル、高さ三メートルほどの規模の円墳であったらしく、中段のところに一重の円筒埴輪列をめぐらしていた。頂上から約一メートル下方のほぼ墳丘中央にあたるところに、小竪穴式石室状の内部構造が営まれていて、内部から鉄製の眉庇付胄、短甲と、鉄刀・剣および鍬、金銅金具などが出土したという。眉庇付胄は小札鋲留の型式、短甲は横矧板革綴の型式に属していること以外に、他の遺物についてはよくわからない。金銅金具は馬具の一部であった可能性がある。

短甲は革綴のため解体してばらばらの鉄板となった状態で出土したらしいが、珍しいことに鉄の組織を若干残していたという。すなわち短甲の前胴長側四段の裾板にあたるとみられる鉄板は、銹化した内部に「厚さ一ミリ内外の金属質の部分が局部的乍ら残存」していた(宇野伝三「上代短甲組織卑見」末永雅雄『日本上代の甲胄』所収)。これを研磨処理して検鏡したところ細部の組織が認められ「例えば八〇〇度内外にて鍛錬成形せられたるものならん」と所見を記している。一九三〇年代の鉄鋼組織に関する研究が、現代において改めて検討してみた場合に、どの程度の評価を与えることができるのかよくわからないが、当時の研究が鉄鋼処理の問題に重点をおいていたのに対して、近年では鉄素材が何を原料として得られたものかという点に関心が移ってきているのが実情である。ここでは川西古墳出土の短甲がそうした検査の対象に供されたこともあるという興味ある一例をあげるにとどめておく。

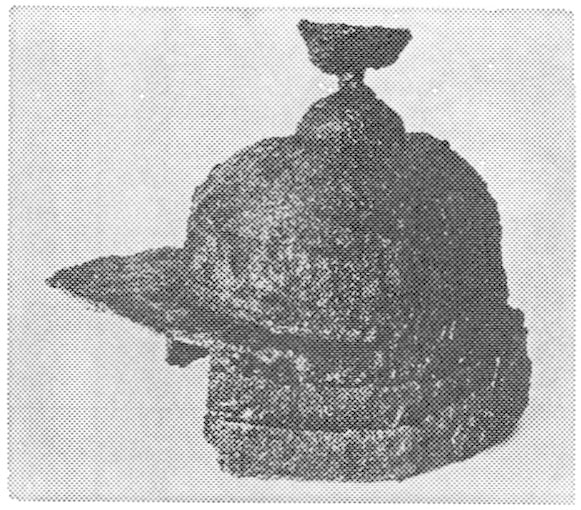

川西古墳の年代は、副葬品の中に眉庇付胄が含まれていた事実から、五世紀中葉から後半にかけての比較的限られた時期に属することを指摘できる。つまり眉庇付胄という特異な型式の胄が古墳時代で主に流行した期間がその頃であったからである。ここでは眉庇付胄の形状写真を参考として掲載しておくことにしよう。

五世紀代、とくにその中葉ごろの古墳は市域内では甚だ数が少ない。石川谷の中、上流域にこの時期の大規模な前方後円墳と目されるものがほとんどなく、小型の円墳も新家、川西両古墳などわずかな数に限られることは、一方では石川下流の大和川との合流点付近に大規模な古市古墳群が形成される現象と比較するとまことに対照的である。その社会的背景についてはすでに概説の項で触れておいた。

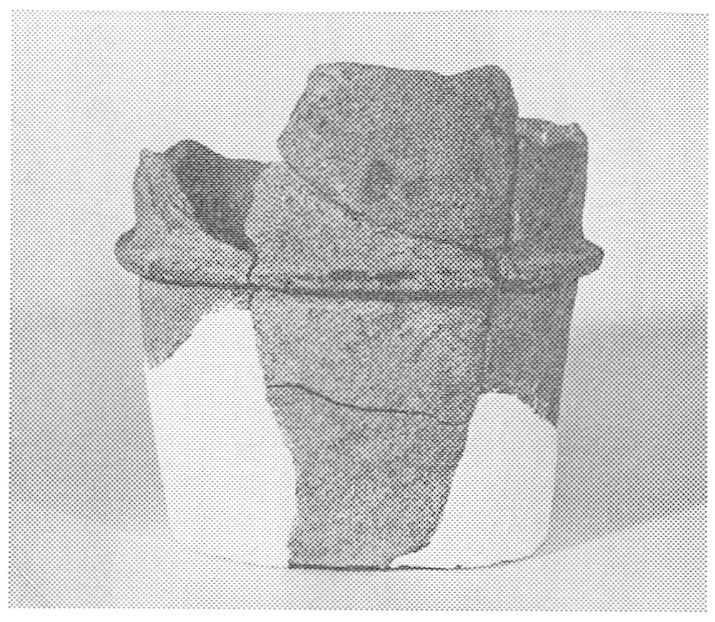

眉庇付胄というのは古墳時代中期の後半の時に、ごく短期間流行したとみられる一種の胄で、外見は野球帽のように半球形の帽子の正面に大きな庇が突出した形状をしている(334)。ふつう鉄製であるが、かつて堺市の仁徳陵古墳前方部で発見された胄のように、稀に金銅製という青銅板の上に金メッキをしたものもある。古墳時代に長期間用いられたのは衝角付胄と称する帽子の前面が鳥のくちばし状に突出した型式で、本市域内にはまだ出土例はなく、河南町寛弘寺古墳群中の一古墳からその一部かとみられる破片を検出したのが地域的には最も近い。これらの胄は古市古墳群や百舌鳥古墳群からの発掘例は多く、なかでも美原町の黒姫山古墳では一石室中から二四個もの眉庇付胄や衝角付胄を出土したことがある。

ここに参考として掲げた眉庇付胄は藤井寺野中古墳の出土資料で、川西古墳から発見されたという小札鋲留の型式と同じである。小札鋲留というのは、胄の鉢金を構成するのに短く切ったリボン状の鉄板を並べて連接したもので、野中古墳の場合、長さ約五センチ、幅一・七センチの小札を約五〇枚内外上下二段に配列し、相互に少しずつ重なるようにして上下端をリベットで帯金の上にかしめている。この鉢金の頂部に小円球形の受鉢を短い管でつないでいるが、これは頂辺の装飾のために工夫された眉庇付胄の特徴である。なお前縁の庇の部分にはいろいろな透彫の装飾文様を有する場合が多いが、川西古墳の胄にどのような透彫が施されていたのかはわからない。