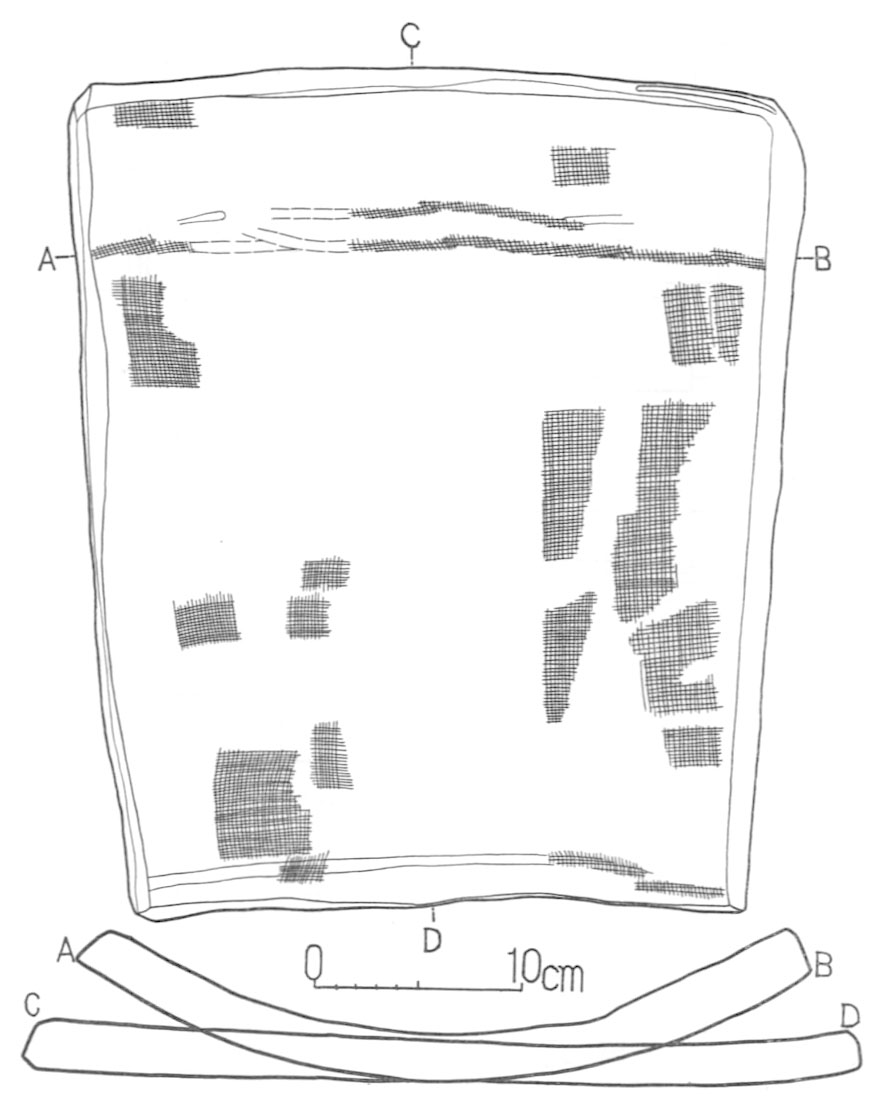

石棺の内外から遺物として発見された副葬品は全くなく、この点に関しては不明である。ただ棺側から出土した平瓦の完形品一枚が、現在大阪府教育委員会に保管されている。平瓦は長さ四〇センチ、幅は広い上縁で三五センチ、狭い下縁で二九センチ、厚さはこの時期の平瓦としては比較的厚手で、二・五~二センチあり、凹面の弯曲は中央で深さ五センチある。凹面に印された模骨の枠板の三カ所の継目と、布目の圧痕からみて、粘土板を桶巻作りとしたもので、側縁をヘラで切り離している。凸面には上下方向のナデ調整を加え、成形の際の叩き目を消している。凹面の布目圧痕は部分的であるが、織目は粗くて糸が太く、一センチあたり七×六本ないし六×五本にすぎない。なお上、下縁に布の縫目が横方向に走っている。注目すべきことは各辺の内外両縁に沿って面取りを施している点である(372)。

胎土には石英などの白色の砂粒を多量に含み、比較的低火度の軟質の焼成で、凹面は淡褐色、凸面は淡赤褐色を呈している。他の平瓦についても調査当時観察した印象からすると、共通した技法で赤色を帯びた低火度軟質焼成のものばかりで、鼡色の硬質焼成のものを全く含んでいなかった。これらの平瓦はその特徴から飛鳥期の造瓦の要素を備えているものの、問題とすべき一つの点は新堂廃寺出土の同期に属する屋瓦片に、これと全然同一とみるべき資料をあまり認めない事実であろう。別の調査で新堂廃寺から検出した瓦片を通観すると、赤褐色の軟質焼成の平瓦には、平行叩きあるいは緻密な格子目叩きを有するものが多く、胎土にあまり砂粒を含まない。また薄手のものから厚手まで多様なものを含んでいる。この事実からすると、新堂廃寺の飛鳥期屋瓦と広い条件では同一範疇に属するといいえても、厚手の平瓦として新しい時期に属することがいえる。こうした状況を総合して、お亀石古墳の棺側に積まれた瓦は、寺院創建時に屋根葺料として供されたものとは別に、やや遅れた時期に古墳のための施設の材料としてとくに焼成されたのではないかと考える。棺側の瓦がことごとく赤色の軟質焼成からなる理由も、この事情を考慮すれば首肯できる。

筆者としてはこれらの状況を考慮して、後述するように新堂廃寺が七世紀初頭、おそらく六二〇~六三〇年ごろに創建されたのに対して、お亀石古墳はやや遅れて七世紀中葉すなわち六四〇年ごろの時期に築造されたものと推定する。

なお古墳の西方にあたる尾根筋から、かつて半折の薄手の塼を採集したことがある。関連する遺物としてあげておく。

この塼は幅一三センチ、厚さ四センチ税度の小型のもので、長さは折損していて不明であるが三〇センチ内外とみられる。酸化焔焼成により全体に赤褐色を呈していて、外面は表裏とも平滑に仕上げられ、同心円叩目文などの圧痕は認めない。地表面に露出していたものを採集したにすぎず、周辺に関連する遺構などは全く存在した形跡がなかった。ただしお亀石古墳の石棺周囲の瓦積護壁中にこの種の塼は含まれていないので、同古墳以外の周辺における構築物からの遺物であろう。