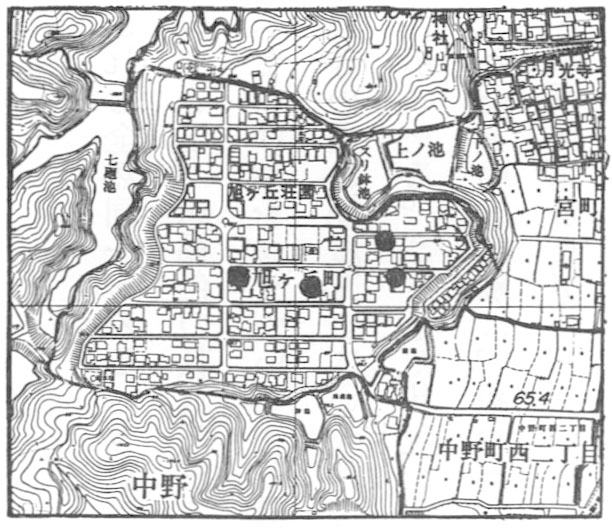

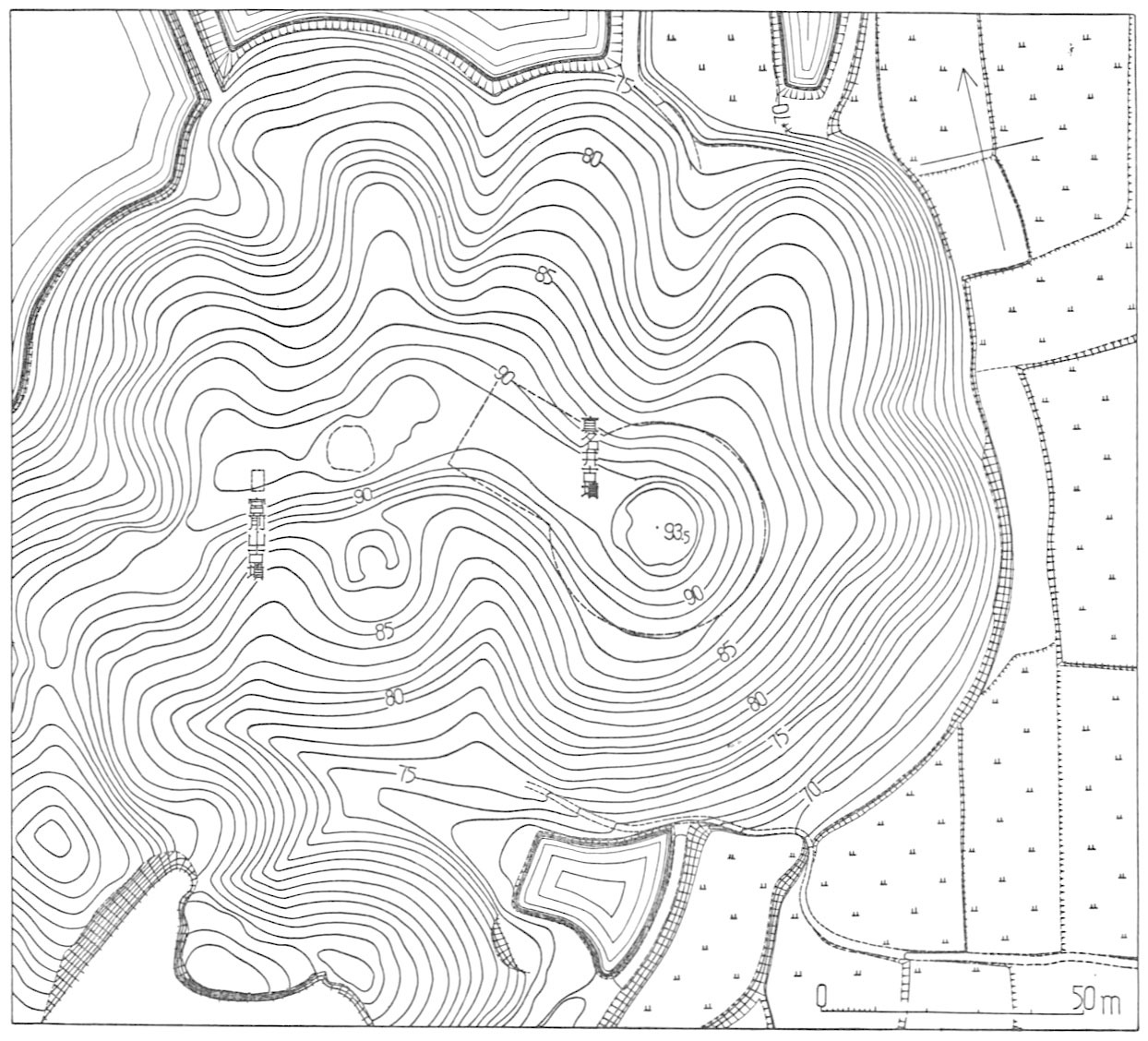

ここに宮前山古墳群と総称したのは、宮町の美具久留御魂神社の丘陵と、上ノ池を介して南方に相対する丘陵上に分布していた古墳で、現在の南旭ケ丘町にあたる。もともとこの地域は、羽曳野丘陵東縁の一支脈が北北東に向かって分枝したほぼ中央部を占めていて、地形的には東西、南北ともに約三〇〇メートルの独立した小丘をなしていた。小丘の東端には前期の真名井古墳が平地に臨んで位置し、背後の西方に延びる尾根筋から丘腹にかけて、後期~終末期の小古墳が点々と営まれていた。宅地造成のためこれらの古墳はすべて消滅したが、工事に先立って四基を確認、調査した。実際にはもっと多かったとみられる(373)。

第1号墳は横口式の構造をもつ石棺式石室で、真名井古墳の前方部西南隅からわずかに三五メートル離れて存在した。第2号墳はこの第1号墳から南東に二〇メートル隔たり、五メートル程低くなった南斜面に円墳をなしていて、内部構造は小規模な横穴式石室とみられる(374)。第3号墳は第1号墳から南西へ二〇〇メートル離れた丘腹に位置し、丸石積の横口式の構造をもつ石室墳、第4号墳はその間にあって、第1号墳から南西へ一二〇メートル離れ、箱式棺状の丸石を積んだ小石室である。

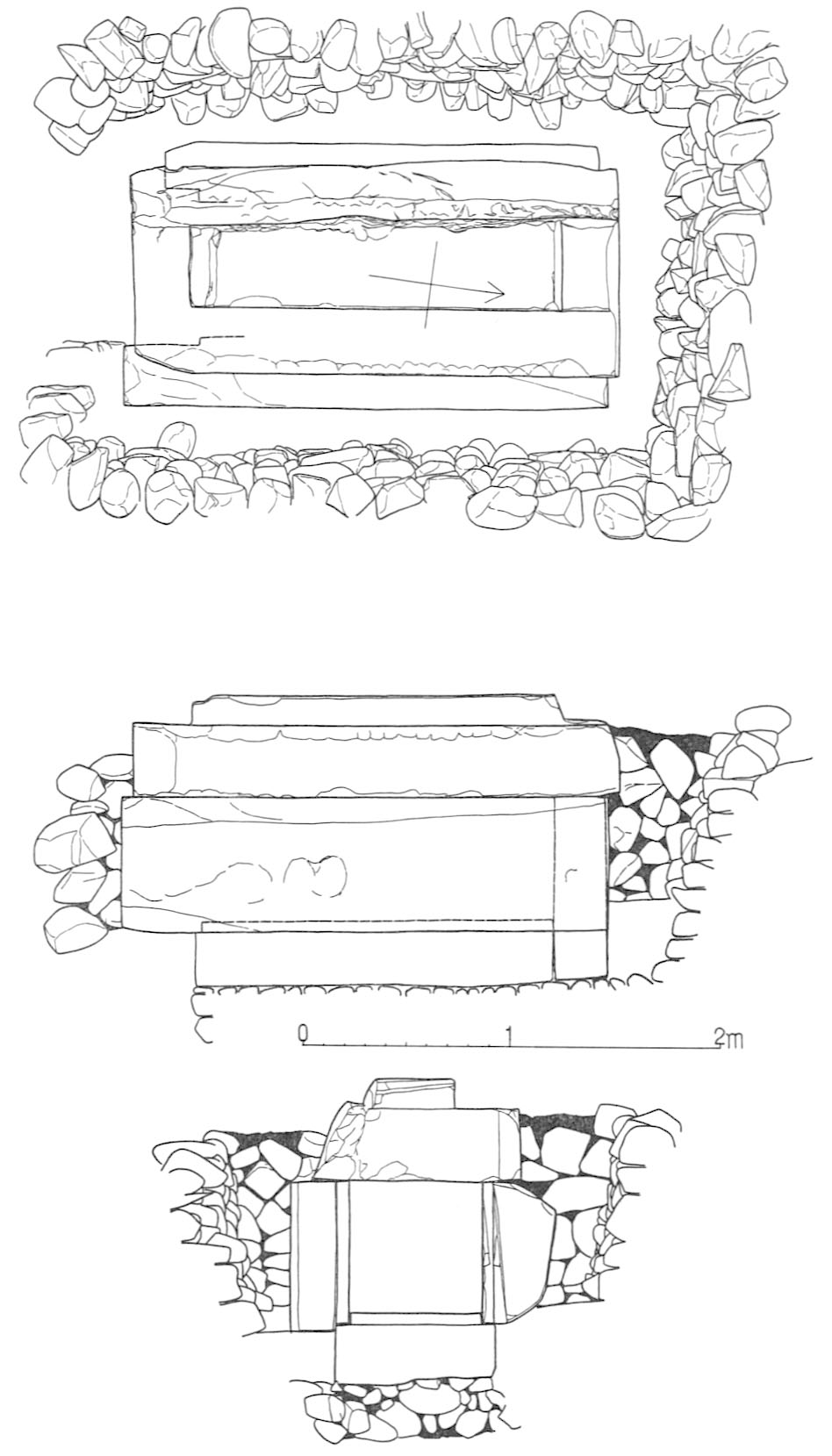

宮前山第1号墳丘陵上の東西に走る尾根筋の最高部に墓壙を穿って営まれていたもので、標高は九二メートルあった。すでに開墾されていたため、墳丘として明瞭に識別できる地形は認めなかったが、周辺の状況からみて開墾前でも一メートルを超える墳丘は存在しなかったとみられる。地山は羽曳野丘陵に通有の灰褐色を呈する堅硬な粘土で、部分的に褐鉄鉱の薄層をはさんでいるほか、目立った特徴はなかった。この頂上の南縁に南北に長く、長さ約三・五メートル、幅約二・五メートル、深さ約二メートルの墓壙を穿っていた。

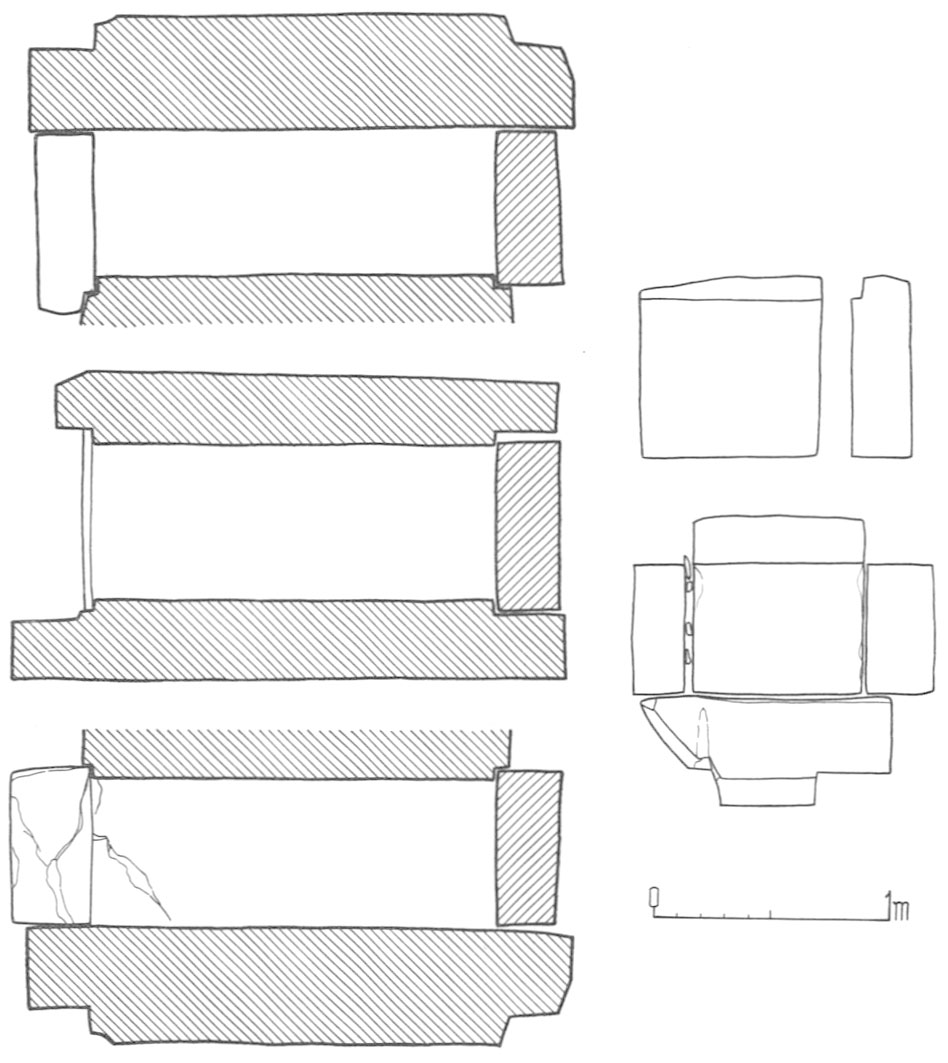

さて内部構造として最も目立つのは、六枚の凝灰岩切石を組み合わせて構築したいわゆる横口式石棺である。とくに棺蓋上部に縄掛突起をもたず、扁平な頂面中央に台状の突起が、棺蓋の長軸に沿って棟形に造り出されているのが印象的といえよう。石棺の周囲には約五〇センチ幅の空間をおいて、丸石を積み上げた護壁が、ほぼ石棺の高さにめぐらされている。この丸石は直径二〇~三〇センチの人頭大の河原石で、墓壙の地山面に貼り付けたような状況に、一重で積み上げられていた。本来四壁にこの護壁はめぐらされていたらしいから、一見竪穴式石室に似た感を与えるが、天井石は欠いていたらしい(考古四〇~四三)(375)。

石棺は全長二・三八メートル、幅一・二八メートル、高さ一・四八メートルの大きさで、内部の内法は奥行き一・六九メートル、幅〇・六五メートル、高さ〇・六四メートルあり、内壁面は整斉に仕上げた切石で囲まれている(考古四二―(1))。六枚の石材のうち棺蓋は最も大きくて、長さ二・三二メートル、幅一・〇四メートルある。すでに指摘したように家形石棺のような四注造の屋根形と異なり、上部の中央に長さ一・七九メートル、幅〇・四五メートル、高さ一五センチの細長い長方形の台状部を造り出している。見方によっては屋根形の突出を概念的に表現しようとしたととれないこともない。棺蓋の通高は五〇センチもあり、下面には内刳りなどの加工は認められない。なお棺蓋の向かって左側が斜めに大きく欠損しているのは、調査以前からのもので、石材の採取時か、加工時の損傷かは明らかにしがたい。

両側石は東西両石ともに大きさが不揃いで、西側が長方形の整った板石を用い、底石との接合を緊密にするため段を設けているのに対し、東側はやや粗雑である。すなわち板石は三五センチと厚手ながら、外面の胴張りをあまり加工せず、南端の扉石に接する小口も、切り出した石材の欠損部分を整えたのみで使用している。注目すべきことは、これらの側石を組み合わせるにあたって、長辺側石の両端に短辺側石の厚さだけの浅い刳り込みを彫り、短辺側石を長辺の内側に嵌入させている点である(考古四〇―(2))。入口の扉石は幅七八センチ、高さ六八センチ、厚さ二四センチの板状石で、特別の加工は認められない。

底石は棺蓋よりも短くて幅の狭い石材を用いている。長さ一・七五メートル、幅〇・七七メートル、厚さ三五センチあり、上面四周に側石を受けるための幅六センチ、高さ五・五センチの段を設けている(376)。

これら六個の石棺材はすべて同質の材石からなり、表面の各所に鑿で加工した痕跡をとどめている。鑿の刃幅は三センチ内外で、表面を平滑に仕上げるため縦、横不規則な方向に鑿跡を残している(377)。調査時、材石が淡褐色を呈して緻密な細粒状の組織を認め、一見して二上山産の凝灰岩とは異なるものがあったので、不用意に砂岩質かと判断した。しかしその後、兵庫県高砂市竜山のいわゆる竜山石との比較を試みた結果、肉眼的鑑別ではこの竜山石に最も近似していると考えるに至った。他の研究者も竜山石とする意見が多い。ただX線回折による分析を試みた倉敷考古館の間壁忠彦氏らは、なお竜山石と同定することに検討の余地を残しているので、もう少し岩石薄片の顕微鏡検査を行なう必要があろう。ただし筆者らは、現在の段階では多結晶凝灰岩に属するとみて、竜山北方の高室石に位置づけるべきだと考えている。

開発による破壊を避けて移築するため石棺を解体したところ、底石下部の基底部には約一〇センチの厚さに礫石を敷きつめた施設があることを発見した。礫石は四センチ内外の大きさで、地山面の直上をおおっていた(考古四二―(2))。墓壙底を排水用施設として石棺を構築するに先立って敷きつめたものであろう(378)。

調査当時棺内には灰白色の粘土が約六センチ内外の厚さに堆積していた。この粘土は下半の部分がピンク色を呈していて、ごく少量ながら赤色顔料が内部に散布されていたことを示していた。ただこの底面と側壁面にわたって観察を加えたにもかかわらず、木棺ないしそれに類する棺材が、内部で用いられていた痕跡は、全く見出すことができなかった。棺材を当初から使用していなかったとすると、この施設を石棺式石室あるいは横口式石室というよりは、組合式の横口式石棺と称する方が妥当とも考えられるが、保存状態にもよることであるから、この結論は保留しておくことにしよう。

棺内のピンク状の堆積土の中からは、副葬品を全く発見しなかった。ただ後に採取した土を精査したところ、成人の臼歯にあたるとみられる歯冠を一個見出した。また扉石に接した南側の外部に、石室発見時に破砕した状態で須恵器の長頸壺が遺存していた。

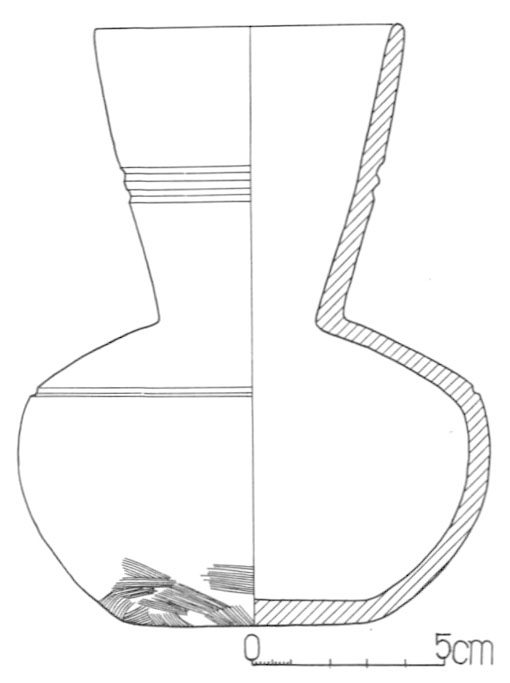

長頸壺は高さ一五・五センチ、口径八センチ、腹径一二・一センチあり、このうち頸部の高さは七・五センチある。頸部の中間に二条の浅い沈線と扁球形体部の肩に浅く一段をつけるほか、施文はない。底部は平たくて、粗雑なヘラ削りの跡が認められる。器厚は〇・五センチ、口縁端部は丸くおさめる。灰黒色を呈する品である(379)。

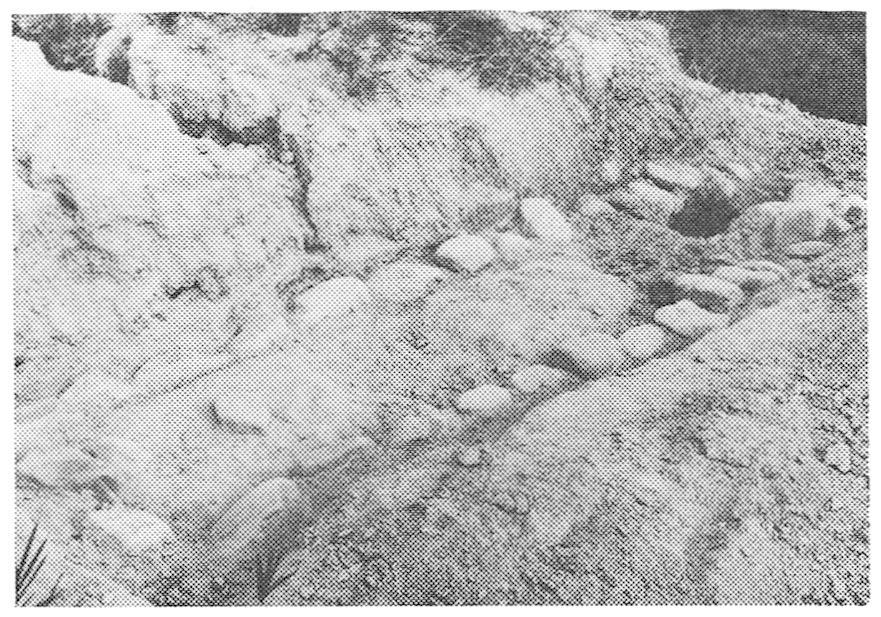

さて第3号墳はこれら第1号、第2号墳の西南西に約二〇〇メートル離れた別の丘陵支脈上に位置していた古墳である。この地形も住宅地造成によってすっかり変わってしまったが、西方の喜志新池をもつ南北方向の深い谷に臨んで同じ方向に細長く走る支脈の最高点、標高一〇七メートルの地点からわずかに東寄りにあった。ここには東方からの谷も緩やかな傾斜をもってはいりこんできていて複雑な地形をなし、古墳の立地は南向きに傾斜した丘陵鞍部の肩にあたっていた。調査当時すでに墳丘はなく、南向きに開口した横口式小石室の一部が露出していた。(考古四三・四四)

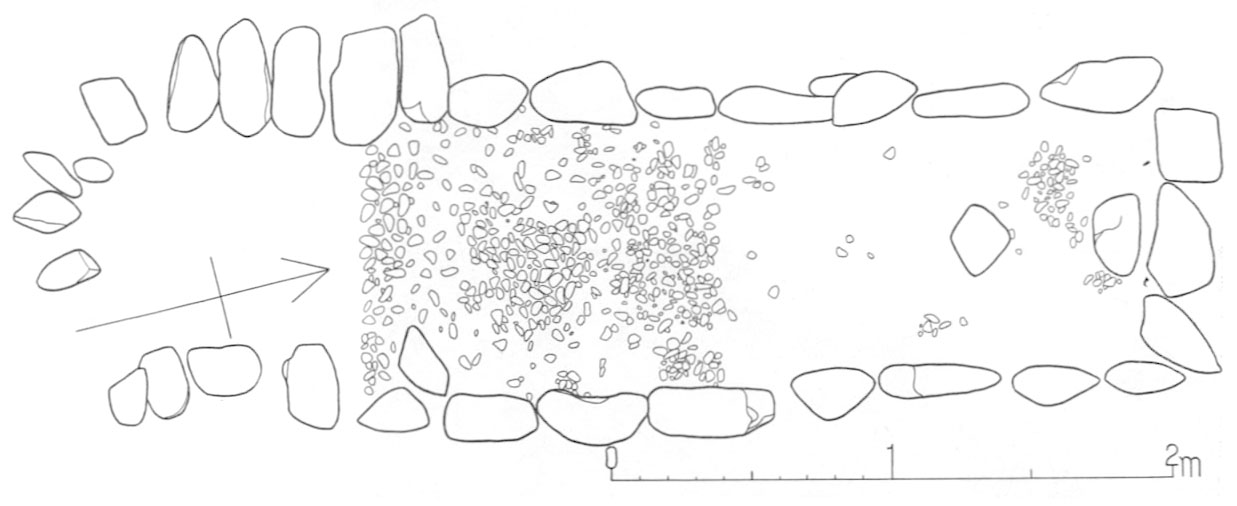

この史料編に載せた写真で明らかなように、石室の側壁は直径三〇~四〇センチ大の割石で構築したもので、長さ五メートルに近く、幅は最も広いところで〇・九メートルしかなかった。石の積み方は北半と南半とで明らかな区別が認められ、北半の奥壁は板状の塊石を横重ねして調査当時三段の構築があり、東壁は丸味をもつ塊石を二段重ねにし、西壁は方形の板石を縦積みにするなど精粗の差はあったものの、通じて丁寧に構築している傾向があった。これに対して南半は、崖端に先端が露出していたためもあるが、概して小型の丸石を乱積に積み重ねていて、内壁の幅も狭くなっていた。この状況からすると、石室の構造は横穴式の小石室というよりも、むしろ横口式の奥室に対して形式的に羨道を付設したものであったと判断しうる。北半の石室内部に崩落していた塊石も、本来はこの奥室の部分にのみ天井石が架設されていた可能性を示唆するものである。なお内部の床面は直ちに地山となり、敷石などを試みた形跡はない。遺物としては奥室の中央にあたる地点から検出した土師質の盤一個があるにすぎない。直径一三センチ余、高さ三センチの大きさで欠失した部分がある。

造成工事が進行する途中で、この第3号墳の東方約六〇メートルほどの丘陵鞍部から、さらに同様な石室遺構を発見した(380)。これを第4号墳と称すると、石室の全長は四・九メートルあり、幅は最も広いところで〇・九五メートル、残存部の高さは〇・五七センチある。この石室も北半と南半に分かれ、北半は奥壁に三個の石と、東西両壁には七個ずつの石を縦並べにしていて、長さ二・六メートル、奥壁での幅は〇・九メートルあった。これに対して南半はいずれも丸石を横並べにしていて、構造的に南北の区別をつけていたことは確実である。すなわち南半は長さ二・三メートル、幅は南端で〇・八メートルあり、東壁には一二個と、西壁には一三個の石を配列している(381)。

石室の床面は直接地山となっていて、この地山の上面が南に向かって下降していた。なお奥壁部分では石積みに際して地山面を浅く溝状に掘りくぼめて石を配置した形跡が認められた。遺物は北半では全く検出せず、南半のほぼ中央で鉄釘の残欠一本を得たにすぎない。おそらく内部は撹乱されていたのであろう。