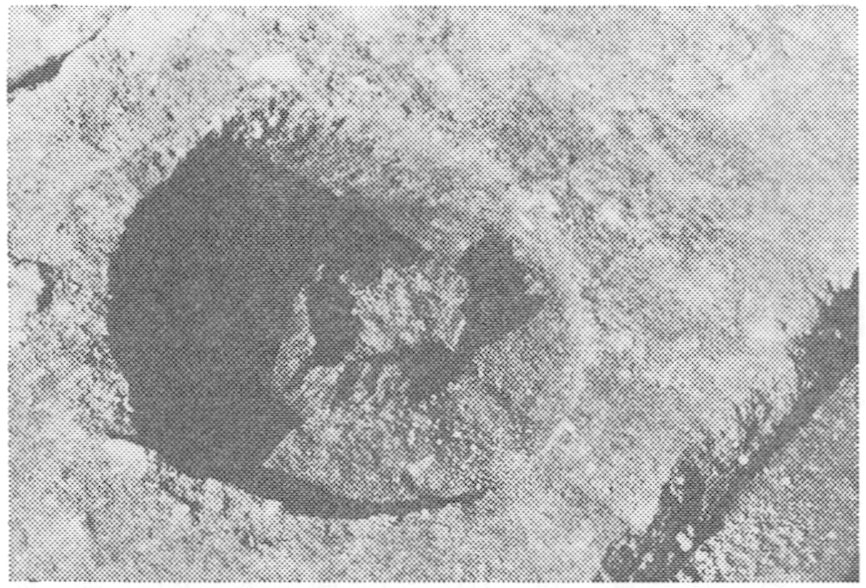

市域内の調査でも弥生時代以降各時代の住居址が少しずつ判明してきている。一九六〇年代以前には、水田などの耕作地に供されていたため、広い範囲にわたって発掘する機会のなかった平地が、開発を契機として調査されるようになった結果である。人間にとって食物と同様に住居は重要な生活の条件であって、生活空間の変化、自然環境の利用は、住居の位置と構造に敏感に反応するといってよい。市域内でも弥生時代の住居址は、地表面を掘りくぼめた竪穴上に屋蓋を葺く構造をとっているため、基礎床面における形状は方形、円形を問わず比較的わかり易い。しかし建物の上部構造にあたる柱材や梁・棰・葺代に関しては知る手がかりに乏しく、わずかに竪穴内の床面に柱の下端を地中に埋めて固定した痕跡を柱穴として見出すにすぎない。すなわち掘立柱の遺構が上部構造の唯一の名残りで、他の植物性材質からなる施設は、火災などで炭化した場合を除いて、全く朽失してしまっている(399)。

葺代に瓦を使うのは寺院が最も早く六世紀末からで、ついで宮殿、官衙など限られた性格の建物に普及するにとどまる。平安鎌倉時代の絵巻物を見ても民家に瓦葺の屋蓋をもつものはなく、それが一般に認められるのは江戸時代になって、都市生活から町屋建築が広く行なわれるようになってからである。農村集落が藁葺屋根を非常に長期間守ってきたのは、身近な生産材の活用の面からすると当然のことであった。そしてカヤやワラなどを屋根葺料に供したのは、弥生時代までは確実にさかのぼると考えられる。したがって市域内でも古代の瓦片を出土するのは寺院関係遺跡に限られ、他の集落遺跡ではふつう古い時期の瓦片は認められない。