九月二九日(月)晴 早朝に宿泊していた公州の錦江(クムガン)旅館を出発、扶余に向かう。タクシーで扶余を経由して白馬江にかかる百済(ペクチェ)大橋を渡り、窺岩面に入るともう全くの田舎道となる。丘陵地帯を縫って走る道路は、やがて細い谷あいをさかのぼって尽きる。この谷川の西岸に無量寺(ムリャンサ)がある。

重層の極楽殿が正面にあって南面している。柱は鮮やかな紅と緑に彩色され、周囲の樹々の緑に映えて美しい。軒先に懸けた金色の風鐸が風に揺れて、妙なる清んだ音を響かせる。明るいチョゴリ、チマを着た若い女性が訪れて礼拝している。軽やかな衣服が陽光に包まれて音もなく動く。

聖住寺はこの無量寺からさらに西の谷筋をさかのぼったところにあって、コの字形に迂回すれば一三キロの道程である。山にはさまれて清洌な水の流れる谷川に沿う田舎道は、北へいつはてるともなく続く。万寿里(マンスリ)、桃花潭里(トファタムリ)、開花里(ケファリ)と風雅な里名の地をたどると、谷筋の両側の車嶺(チャリョン)山脈はやがて険しく迫り、裸岩におおわれた山腹には至るところに鉱山が開発されていて、採掘中の黒い鉱石が雪崩のように堆積している。

事実、この藍浦(ナムポ)地方は中、下部ジュラ紀に属する古い地層がよく残り、この開花里では以前無煙炭を産し、現在では黒鉛が得られるという。『三国史記』に烏含寺としてあらわれる寺名はこの地質環境と関係があり、「烏岩」すなわち黒い岩の露頭が印象的であったところにちなむものであろうというのは、前扶余博物館長洪思俊(ホンサチュン)氏の説である。実際に現地を訪れてみると実感をもって肯けるところで、田村博士も寺名がこの地方の黒い石を意味する烏石にもとづくことに賛成されている。

百済国武王は戦勝後に戦死した兵士の魂魄を仏界に招じるため、この地に寺院を創建した。これが北岳烏含寺である。金堂址の基壇上に立つと、標高六八〇メートルの聖住山から濃緑の松林が左右に連なって、狭い平地を屏風のように包み、中央に位置する寺址の背景を形作っている。寺址にはもちろん当時を偲ぶ建物は残らず、南東に向かって中門址、塔址、金堂址、講堂址と一直線に並んだ伽藍配置だけがたどれる程度で、いまこの要所に高麗時代の五層石塔一基と三層石塔三基、石燈などを配しているにすぎない(436)。さらにこの寺址から西方にかけて、幅二〇〇メートル、奥行き一五〇メートルという広い長方形に、高さ一・五メートルの高い石垣がめぐらされていて、百済時代当時とは相当違った景観に変わってしまっている。

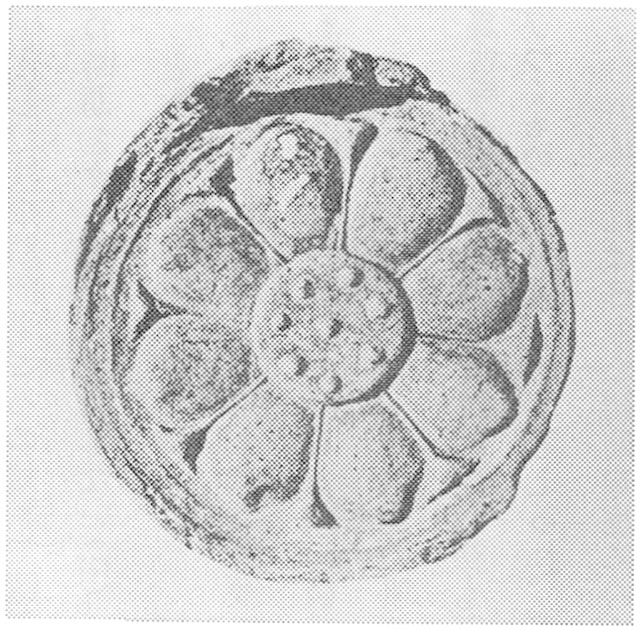

韓国の東国(トング)大学校が先年この寺址の一部を発掘調査したところ、厚さ三〇センチの堆積層中に李朝・高麗・新羅時代の瓦が順次認められ、さらにその下層からは百済瓦が出土して、百済時代から移ることなくこの地に寺院の営まれたことが明らかとなった。寺址から採集された百済時代の軒丸瓦は数種にわたるがいずれも八葉の蓮華文からなり、花弁は肉厚で弁端が反転したり厚くなっている。その表現はやや型式に流れて硬化し、扶余期前半ごろの鋭利で躍動的な力強さに欠けていて、文献の上で創建年代と伝える七世紀初頭の時期とすることに矛盾しない(437)。

ときたま、寺址の前の道を鉱石を積んだトラックが砂塵をあげて走り抜けることを除けば、この百済時代烏含寺のあとは畑に囲まれた閑寂で辺鄙な片田舎で、コスモスの花の香が、さわやかな初秋の風と共にあたりに漂う。眼を上げると山の稜線に鋭く区切られた空は、ステンドグラスをはめこんだように、蒼黒く見えるほど澄み渡り、子供達の叫び声だけが静寂さを破って響く。