さて調査した瓦窯は天井部が陥没し、焚口は崖面の外にあって失われていたものの、燃焼部、焼成部および煙道はよく残り、二条の煙出し部を奥壁の中に設けるなど、注目すべき特色を有していた。床面は無段の半地下式登窯で、長軸の方向は磁石の南北線とほぼ一致して南に開口する。窯体の構造を見ると、羽曳野丘陵の大阪層群上部の粘土層と堅硬な砂層との互層からなる地山に深い溝を穿ち、スサ混じりの天井を架設したものである。したがって側壁の内面は焼成時の火熱により赤変硬化した地山と、それが剥離した部分を補修した貼り壁とからなり、とくに西壁の補修の痕跡が著しい。

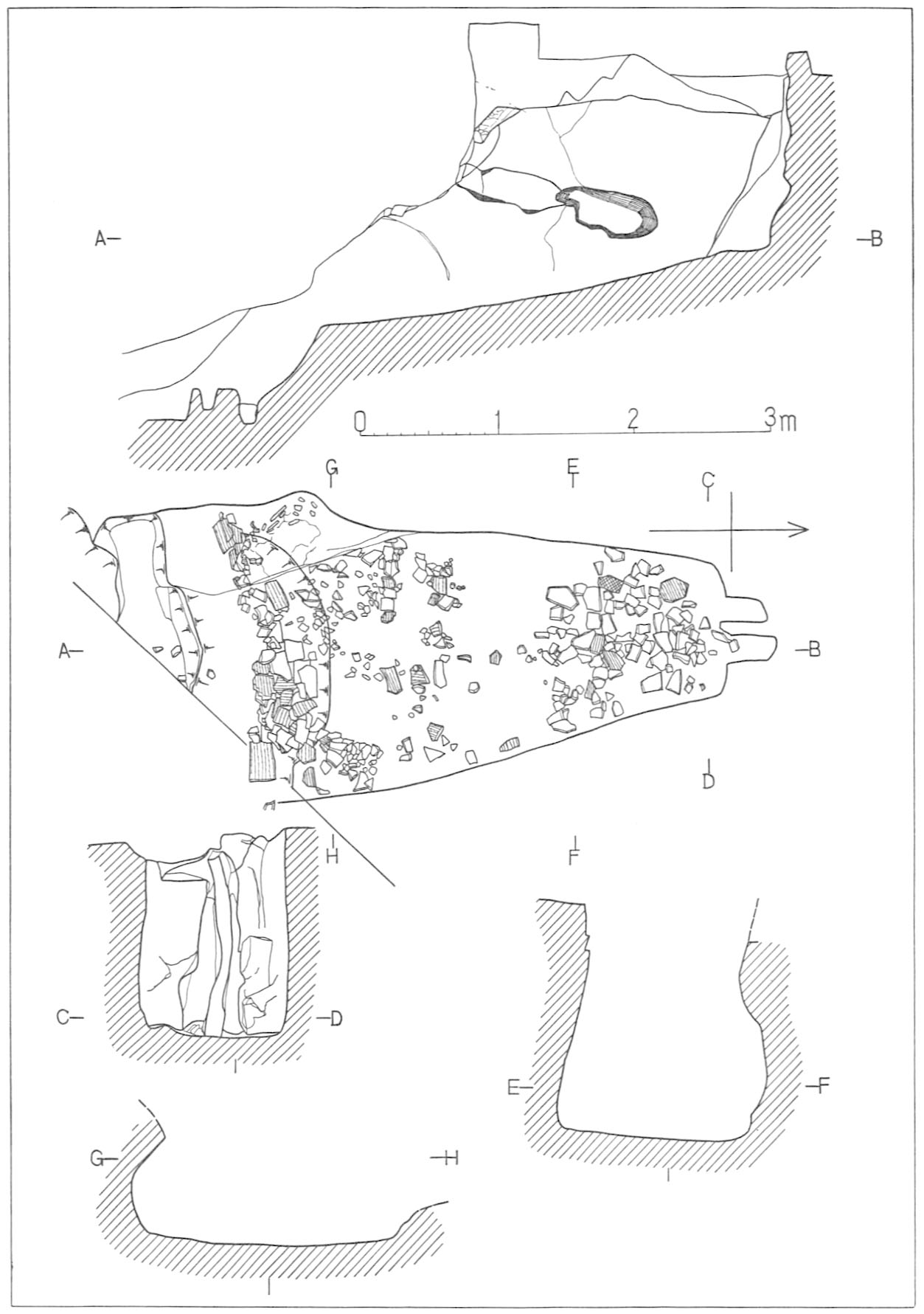

内法の全長四九八センチ、幅は最も広いところで二一五センチ、北端の奥壁にあたる煙り出し付近は狭くなって九一センチあり、他の瓦窯の規模に比べると幅に対して奥行きがやや短い。また床面の傾斜が約一三度と緩やかなことも特色といえるであろう。構築された天井部はアーチ形をしていたと推測できるものの、奥壁のごく一部を除いてほぼ全面に陥没していたので、正確な高さを復原できない。おそらく床面から最も高いところで一六〇センチ内外に達したであろう(446)。

窯体の中央から北端にかけての焼成部と煙道は原状をほぼ完全にとどめていて、焼成部の長さは三・五メートルあった。窯壁の表面には刃幅四センチの鍬を用いて削った痕跡が斜め方向に密に残っていて、強い火熱のため赤変硬化していた。燃焼部は焼成部の南端から一段低くなって設けられ、焚口との間に舟底状をなしていて、床面にはかなりの量の木炭末を混じた焼灰層の堆積を認めた。焚口の南側の仕事場と灰原にあたる傾斜面は、広くコンリートの護岸壁でおおわれて調査できなかった。瓦屋として瓦窯に付属する建物はこの付近の低地に営まれていたはずであるが、池の東側にある低い築堤中に大量の瓦片が含まれている事実からすると、池底にあたるこれらの地域はすでに撹乱されているかもしれない(考古六六・六七)。

この瓦窯の稼行時期の下限は、焼成部の床面に堆積していた瓦片から、天平期にあたる八世紀前半から中葉にかけてとみられ、瓦窯の内外からその時期以降の瓦片を全く採取しなかったことからも、廃絶の時期をそれよりも下げて考えることはできない。ところが稼行時期の上限は、これら天平期の瓦よりも古い瓦片が窯体中に使われているので、その瓦片が示す白鳳期にさかのぼるとすべきであろう。床面に堆積していたのはほとんどすべて縄目叩文を有していたのに対し、煙道周辺の天井部と貼り壁中には格子目文、綾杉文、菱形文など異なる叩文をもつ瓦片が混入していて、瓦窯の修築時に使用したことが判明した。しかもこれらの中には飛鳥時代にさかのぼる表面は布目、裏面はヘラ磨きを加えた無文の平瓦片は含まれていないので、白鳳以前の屋瓦を焼成していないといいうる。

白鳳期から天平期に至る約一〇〇年の間に、数回にわたって焼成部両壁の剥離した表面を補修している。とくに注目すべき点は、天平期屋瓦を焼造している段階で、燃焼部の床をロストル状に改造し、奥壁に縦に二条の煙出し溝を穿って、その溝上に丸瓦と平瓦を組み合わせた覆いを設けている事実であろう。