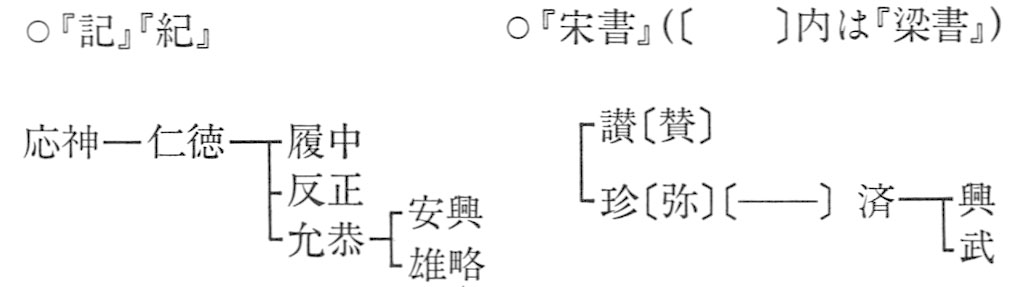

『書紀』によって考えれば、確実な史実が増加してくるのは応神朝以降のことである。中国南朝の歴史書もまたこのころ、倭の五王、つまり讃・珍・済・興・武が中国に遣使したことを記している。中国に遣使するほどに国力の充実した時期であるから、大和朝廷による国家統一事業もこの期に飛躍的に進展したにちがいない。『宋書』・『梁書』・『晋書』や『南斉書』など南朝の史書によれば、倭王讃が東晋の安帝に使を出したのは四一三年だったと考えられる。讃を応神天皇にあてる説、仁徳天皇とする説、履中天皇とする説の三説がある。応神説は諱の誉田別(ホムダワケ)の「ホム」と讃の字の意味が同じであることを論拠とし、仁徳説は諱の大鷦鷯(オオササギ)の「ササ」を讃と記したといい、履中説は諱の去来穂別(イザホワケ)の「ザ」の音を讃の音にあてたという。

応神説では「誉」を「讃」の意訳であるとすることに難点があり、それは『記』・『紀』の百済近肖古王との交渉記事からみても知られる。近肖古王代の下限は三七五年であるから、遣使の初めの四一三年まで約四〇年の間にわたって在位していたことになり、また讃の遣使の下限四三〇年まで五五年の間在位していたことになり、それは長過ぎる。また履中説を検討すると、「ザ」は濁音で「讃」は清音であることや、讃の確実な遣使年の四二一年から遣使下限の四三八年まで少なくとも一八年以上の間在位していたことになり、それでは『書紀』にいう履中の在位年数六年の三倍にもなり、不都合である。比較的矛盾が少ないのは仁徳説である(ついでにいうと、応神とか仁徳とかの漢風諡号(しごう)は奈良時代に追贈されたものである)。「ササ」を讃と表記するのは他にも鸕野讃良皇女(うののささらひめみこ)(持統天皇)の例があると説明する人があるが、讃良の古訓は「さらら」である。

珍(弥)に関しても二説ある。仁徳説は諱のオオササギの「オオ」を意訳して「弥」としたというが、意訳説にはしたがいがたい。反正説では諱の瑞歯別(ミズハワケ)の「ミ」を弥としたという。さらに珍については、瑞―(字形の相似)→珎=珍となったという。したがうべき見解と思われる。

済については允恭説、興については安康説、武については雄略説が有力で、異論は少ない。以上のようにみてくれば、讃=仁徳(四一三・四二一・四二五・四三〇年遣使=在位)・珍(弥)=反正(四三八年遣使=在位)・済=允恭(四四三・四五一年遣使=在位)・興=安康(四六〇・四六二年遣使=在位)・武=雄略(四七八・四七九・五〇二年遣使=在位)といちおう考えられる。ただし『宋書』と『梁書』では系譜を異にし、『書紀』の系譜とも合致しない(461)。

仁徳の父とされる応神の在位は、近肖古王の下限三七五年をふくみ(応神は近肖古王から馬をもらったと『記』にみえる)、百済の記録によると「沙至比跪(さちひこ)」と記される葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)は、三八二年前後に生存しているが、これと応神は同じ世代である。『古事記』に記される応神の崩年干支「甲午」は一巡繰り下げれば三九四年で(『書紀』は庚午すなわち三一〇年または三七〇年)、あるいは信頼できるかもしれない。このように見てくると『好太王碑文』に記される三九一年から四〇四年の朝鮮出兵は、おそらく応神朝に始まったと考えられる。田辺史伯孫と馬に関する説話や、陪塚出土の優秀な馬具も応神朝に馬がきわめて貴重視されたことと関係があろう。

いちおうまとめると、応神朝の実年代は四世紀末にあてられ、つづく仁徳以降の倭の五王の時代は五世紀で、大和国家がその態勢を整えて、国力を充実させた時期であった。