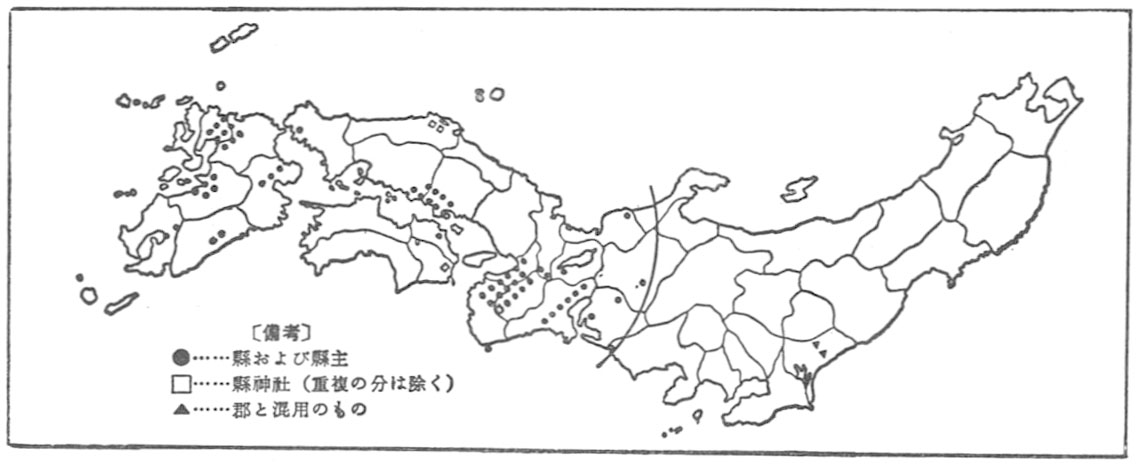

井上光貞氏は律令制以前の地方組織について、国を上級組織とし、県を下級組織とし、さらに県の下に邑が属する国―県―邑というべき整然とした地方制度が成立したのは七世紀の初めであるという(「国造制の成立」『史学雑誌』六〇―一一)。それに対して上田正昭氏は、県の分布地域は倭・河内・吉備・筑紫などに最も多く、東限は尾張・美濃から北陸までであり、しかも畿内では前期古墳の所在と対応し、県制は三世紀後半より五世紀にかけてヤマト王権が拡大した過程を反映するが、五世紀から六世紀にかけて国造制による新しい支配体制が立てられ、関東南半部を含む古代日本の統一政権が確立されると、県は実質的意味を失い、わずかに畿内やその周辺に遺制をとどめるだけになった、という(『日本古代国家成立史の研究』・469参照)。

国と県の成立期や両者の上下関係などをめぐって井上氏と上田氏の間に論争があり、新野直吉氏はそれに対する論評を書いた。新野氏は、(1)上田説は県主だけが旧独立小国の君長で大和国家によって支配され、国造は二次的につくられた行政的存在であるとするが、そうは思われない、(2)井上氏が『北史』倭国伝によって国+県制を主張するのには従いがたい、(3)倭の六県は、国造級の皇室もかつては県主級から国造級に勢力を拡大したもので、国造らのなかにはそのような時代の皇室とならんで成長したものも少なくない、ということなどを主張した(「国造に関する二、三の管見」『歴史』四)。

ついでまた新野氏は井上説を批判し、国造制が七世紀にならないと成立しないというのは遅きにすぎるとし、つぎのように述べる。『後漢書』や『魏志』などに記される小国は、のちの県主級の勢力の支配する領域で、小国連合の存在はのちの国造級の勢力の支配する版図であり、たとえば卑弥呼の邪馬台国はちょうど県主国家的独立小国(井上氏表記のいわゆるクニ)でありながら、同時にその上層の国造国家的領域の盟主性を保持していた。北九州の独立小国は後世にまぎれもない県となるが、これらをまとめてその上に一大勢力が存在していたのが二世紀末から三世紀初における実態である。国県制における先進地といわれる北九州のことであったにせよ、二―三世紀の間にすでに上級県主国家と名づけるべき実態の生じていたものが、六―七世紀までの数百年のあいだ、なんらの史的意味も実質もなく存続していたとは考えられない、と述べた(「国県制要論」『歴史教育』一〇―四)。

直木孝次郎氏は井上・上田両氏の国県制論争の問題点を整理するとともに、主要史料を分析してつぎのように述べている。

(1)七世紀前後に県は実態として(後期県として)実在したか、遺制化していたか、という問題を解く鍵の一つは、大化元年八月紀の「県稲置」の解釈である。この語の読みかたは井上氏のものが正しく、大化元年に稲置は国造・伴造とともに実在し、県の支配にあたっていた官職の名である。上田氏は大化前後の詔勅に県主がみえないところから、県が実態を失ったとするけれども、県主が遺制化しても、県は稲置の支配のもとに存続しうる。井上氏が県の発展を考え、県主支配の前期県と、稲置支配の後期県の二つがあったとしたのはたくみな構想である。

(2)稲置は県の長か、邑の長か、という問題については、成務五年九月紀に「県邑に稲置を置く」とみえ、これが成務朝の事実でないとしても、稲置が県にも邑にもおかれた時期の存したことが考えられ、県だけの官職でなければならない理由はない。

(3)県と邑とが上下関係にあることを示す史料は存在しない。県と邑とは並列の関係にあり、それぞれに稲置がおかれた。『書紀』成務四年二月条にも「国郡に長を立て、県邑に首をおく」とあり、県と邑とを同列に配し、ともに首(オビトの意か、首長の意か、不明であるが首長の意であろう)によって支配されているとしているから、これとも矛盾しない。

(4)大化前代、とくに七世紀前後の地方制度は、国―県制(井上説)でなく、国―県―邑制(太田・曽我部説)でなく、また国―邑制でもなく、国(国造)―県(稲置)邑(稲置)制ということになる、と述べている(「大化前代の地方制度」『高校教育』昭和三八年六月)。