「大宝律令」を制定した文武朝にあって、文武天皇の背後で実権を握っていたのは、持統上皇であった。上皇は夫の天武とともに壬申の乱に勝利し、天武なきあとはその遺志をついで、律令国家建設に努力した。上皇は大宝二年(七〇二)崩じ、翌三年一二月一七日火葬に付され、二六日夫の天武の桧隈大内山陵に合葬された。その四年後の慶雲四年には、文武がわずか二五歳の若さで崩じたが、その子の首皇子(後の聖武天皇・母は藤原宮子)はまだ七歳で、とうてい即位できなかった。そこで天皇の位には、文武の母で草壁皇子の妃であった元明がつき、さらに霊亀元年(七一五)には文武の姉の元正(父は草壁皇子・母は元明)が即位した。いずれも首皇子の成長を待つ間の中継ぎの女帝であった。首皇子は和銅七年(七一四)一四歳で元服し皇太子に立ち、養老三年(七一九)初めて政務を聴き、政治に対する修養を積んだ。

この間の元明朝には和銅元年(七〇八)平城遷都の詔、和同開珎鋳造のための催鋳銭司の設置、和銅三年(七一〇)平城遷都の実施など、大きな出来事が相ついだ。つづく元正朝には、国郡の整備・郷里制の施行(霊亀元年・七一五)、『日本書紀』の撰上(養老四年・七二〇)、「養老律令」の完成(養老六年・七二二ごろ)などがある。元明・元正朝に政府の実権を握ったのは、藤原鎌足の子の不比等であるが、彼は養老四年死去した。翌五年には元明上皇も崩じた。

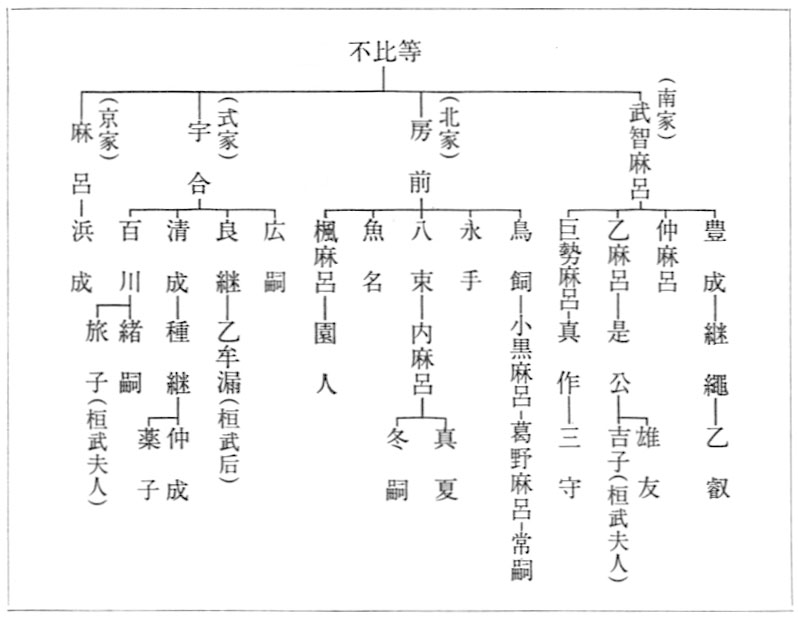

不比等に代わって右大臣となり政府の実権を握ったのは長屋王であったが、不比等の四人の子の武智麻呂(むちまろ)・房前(ふささき)・宇合(うまかい)・麻呂も要職を占めた。養老六年墾田百万町歩開墾計画をたて、翌七年三世一身法を出して公地公民制崩壊の第一歩を踏み出したのも、この長屋王の時代である。

神亀元年(七二四)、首皇子が即位したが(聖武天皇)、長屋王は左大臣となり実権を保持していた。不比等の死後、知太政官事には舎人親王が任ぜられ、そのままその地位にあったから、表面的には政府は皇親勢力が圧倒しているようであった。しかし裏面では、不比等の夫人の県犬養橘(あがたいぬかいたちばな)宿祢三千代(みちよ)が後宮に勢力を持ち、藤原氏を支えていた。不比等と三千代の娘の安宿媛(あすかべひめ)(光明子)を、首皇子(聖武)の妃としたのも、三千代の後押しによると推定される。神亀四年、聖武と光明子の間には皇子(基王)が誕生したが、わずか一カ月で皇太子に立てられたのも、三千代の力であろう。しかしこの皇太子は翌五年九月に薨じ、藤原氏を落胆させた。

翌神亀六年(七二九)二月、突如として長屋王の変が起きた。「左大臣は天皇の命を縮めようと呪っている」という密告が発端で、ただちに長屋王の宅は六衛府の兵に囲まれた。翌日、王は自殺し妻子も自尽したが、王の子のうち不比等の娘を母とする四名は無罪であった。同年八月五日、天平と改元し、同月一〇日光明子を聖武の皇后とした。皇后の地位は、持統の例のように、中継ぎの天皇となることができ、藤原氏の勢力拡大に貢献することはいうまでもない(岸俊男「光明立后の史的意義」『日本古代政治史研究』)。すでにこの年三月藤原武智麻呂は大納言であり、九月房前は中務卿となった。大納言多治比池守が天平二年死去し、大伴旅人が天平三年没すると、朝廷の要職は藤原氏に独占されたのである。