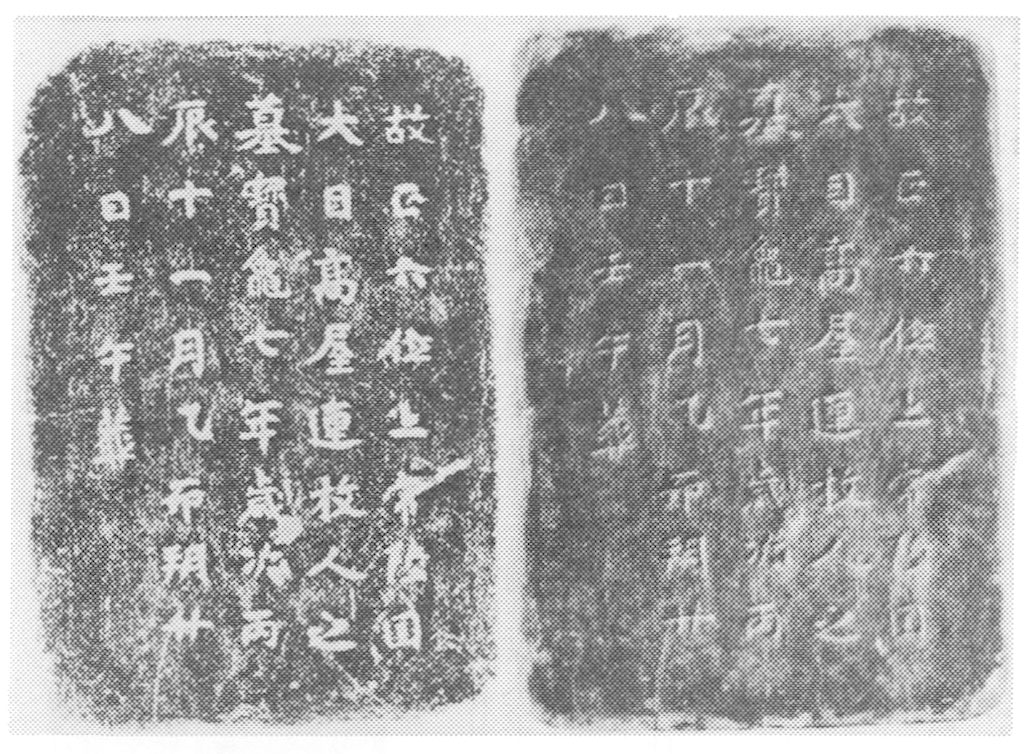

高屋連枚人(たかやのむらじひらひと)の墓誌は、江戸時代の延享年間(一七四四~四八)に、太子町叡福寺東方より発見された。他に類例のない砂岩製で、長さ二六・〇センチ、幅一八・二センチ、厚さ一一・八センチで、八字詰め五行に銘文が刻まれている(544)。これに同大の厚さ八センチの蓋がつく点では、中国の墓誌にきわめて類似する。しかし中国のものは、大きさが六〇から八〇センチで、この点では似ていないことは、すでに述べたとおりである。

銘文は「故正六位上常陸国大目高屋連枚人之墓、宝亀七年歳次丙辰十一月乙卯朔廿八日壬午葬」とある。高屋連は『姓氏録』河内国神別に物部氏の遠祖の饒速日命と「同神十世孫伊己止足尼大連之後也」とある。安閑天皇陵は河内旧市高屋丘陵(『書紀』)古市高屋丘陵(『延喜式』)と記され、『延喜式』の神名帳に古市郡に高屋神社をあげる。高屋枚人については墓誌以外に史料はなく、ただ天平宝字二年(七五八)の伊賀国司解(『大日本古文書』四―三五〇)には「従六位下行目高屋連朝集使」とあり、朝集使(公文書を中央に届けるための使者)で不在のため名が記されないが、これにあたるとする説もある(米沢康「高屋連枚人墓誌」神田喜一郎『日本金石図録』)。

他に高屋を姓とする例には、高屋薬女(『続紀』慶雲元年六月一一日条)と高屋連家麻呂(『西琳寺文永注記』)がある。薬女は一度に三男を生んだので賜物されているが、古市郡人とわかるだけである。家麻呂はその戸口の土形が、大宝三年閏四月に大官大寺で受戒し、天平一五年に西琳寺僧であった記事にみえる。古市郡尺度郷の出身とあり、高屋神社の古市郷とは異なる。これを信ずれば尺度(羽曳野市尺度)にも高屋氏は分布したことになる。あるいは磯長谷への高屋氏の分布も考えられる。ただ磯長谷は陵墓の地であるから、そこに墓処を営んだにすぎないのかもしれない。

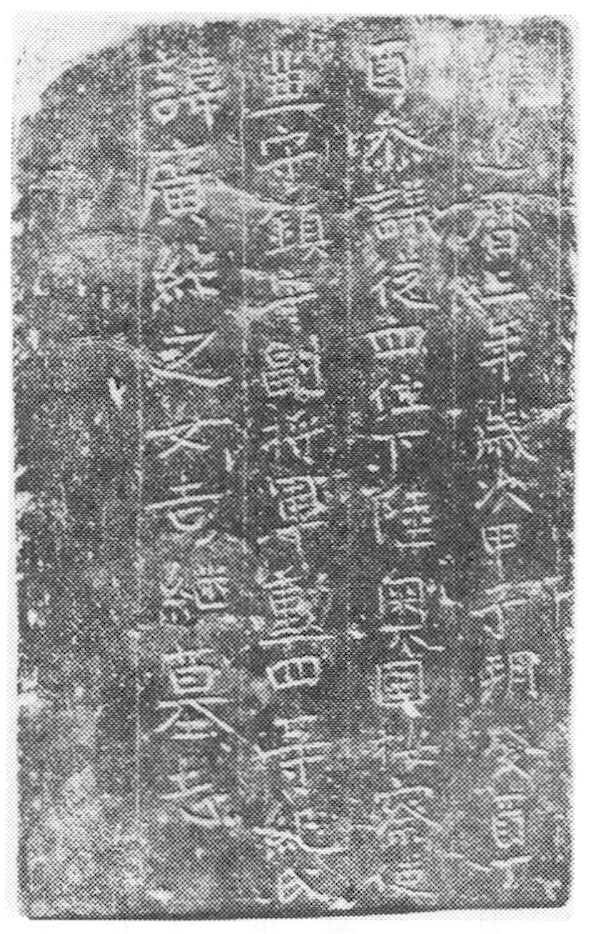

紀吉継の墓誌は、妙見寺裏山から江戸時代に発見されたと伝えられる。瓦磚で長さ二五・〇センチ、幅一五・六センチ、厚さ六センチ、同形同厚の二枚組みで、一板を蓋としたものである(545)。身の一枚に縦線をひき四行に銘文が刻まれ「維延暦三年歳次甲子朔癸酉丁酉参議従四位下陸奥国按察使兼守鎮守副将軍勲四等紀氏諱広純之女吉継墓志」とある。延暦三年(七八四)正月朔は癸酉に当たるから、丁酉は正月二五日にあたるが、この日死去したのか、墓を造ったのか、銘文を書いたのか不明である。紀広純は大納言兼中務卿正三位紀麻呂の孫で、左衛士督従四位下紀宇美の子であり、天平宝字二年(七五八)正月正六位上で北陸道問民苦使、同七年正月従五位下に叙され、大宰員外少弐となり、天平神護元年(七六五)二月、薩摩守に左遷された(仲麻呂側とみられたためか)。宝亀二年(七七一)閏三月左少弁、同二年五月美濃介、同四年正月従五位上、同五年三月新羅使金三玄に来朝の理由究明のため太宰府へ派遣され、時に河内守であった。同七月鎮守副将軍を兼ね、同六年九月陸奥介兼副将軍、一一月蝦夷追討の功により正五位下勲五等、同八年五月陸奥守兼按察使となった。同一二月陸奥鎮守将軍として、志波村の蝦夷に敗北した旨を報じたが、朝廷は従四位下勲四等を授けた。同九年六月にも従四位下勲四等を授けたとあるのは、『続紀』編纂時に混乱したのであろう。同一一年二月参議となり、三月俘軍をひきいて前進しようとし、逆に俘領の伊治公呰麻呂に殺された。『公卿補任』によれば、宝亀一一年二月一日に従四位下を授けられ、同日参議に任ぜられ、三月二四日死去とある。同書所引の「弁官補任」には宝亀二年閏三月に右少弁(一本では右中弁)に任ぜられたとし、「受領補任」には宝亀八年五月按察使をもって常陸守を兼任したとある。

光仁朝・桓武朝は対蝦夷征圧に力を尽さねばならない時期であったが、殉職に等しい死に対してなんらの贈位もなかったことは、墓誌にみえるとおりである。紀広純の死の翌年、紀氏からは従七位下猿取の子の船守が参議となり、さらに五年後には麻呂の系列ではあるが父を異にする古佐美が参議になった。船守の子の梶長と古佐美の子の広浜は参議となるが、広純の子はみえない。吉継という名から連想すれば、あるいは直系の男子がいなかったのかもしれない。吉継の名はこの墓誌にしか残っていない。

紀氏には紀寺(奈良市紀寺町)という大きな氏寺があり、そこに葬られて当然なのに磯長谷に墓処を求めたのは、いかなる理由によるものであろうか。光仁天皇の母は紀橡姫(とちひめ)で、紀諸人の娘であった。諸人の系譜はよくわからないが、『公卿補任』の小野宮本には船守の父とする。船守と橡姫の家系に紀寺を占領されたため、磯長谷に墓処を求めたのであろうか。延暦八年九月、船守は紀古佐美の敗軍を勘問していることからみても、麻呂の子孫の家系と船守・橡姫の家系には確執(かくしつ)があったとみてよかろう。天平宝字八年頃からの紀寺の内紛(角田文衛「紀寺の奴」『律令国家の展開』)もあるいはこれに関係するかもしれない。