天応元年(七八一)、桓武天皇が即位し、光仁朝の政治方針をさらにおし進めた。しかし政界の暗雲は晴れず、翌年閏正月氷上川継(母は聖武天皇の皇女の不破内親王)の謀反が発覚した。川継は伊豆へ流され、大伴家持や坂上苅田麻呂ら四〇名もこれに連坐した。

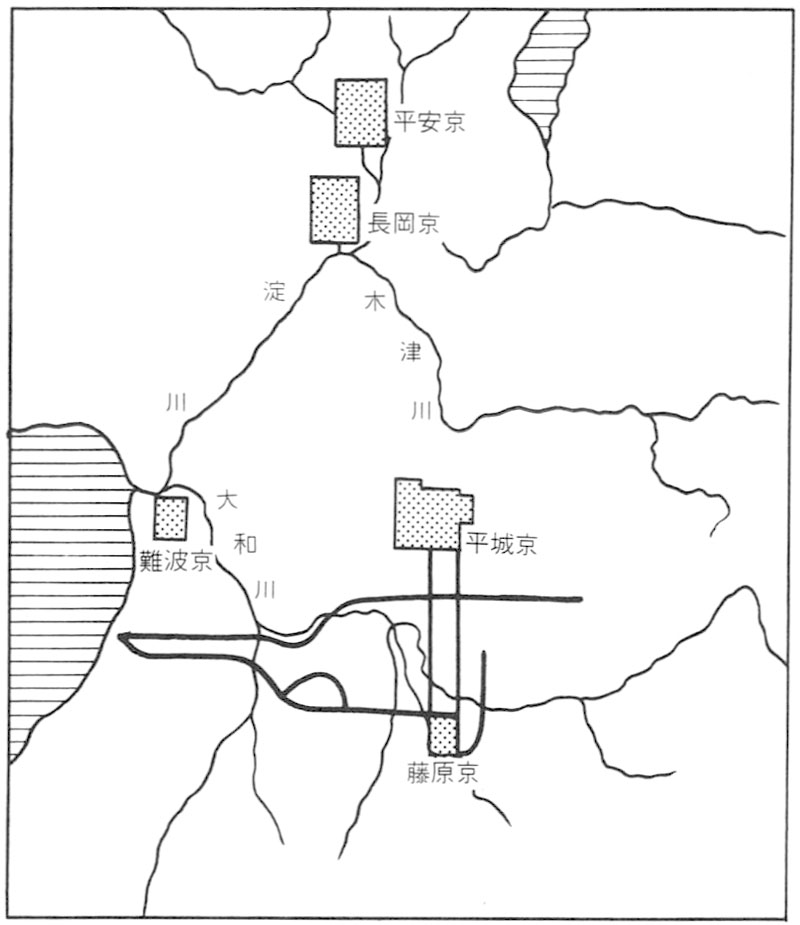

一方、桓武は即位直後には、造宮・勅旨の二省と法花・鋳銭の両司を廃止し、冗費節減を実行した。翌年には戸籍を作製させ、国司の監督を厳重にし、律令政治の振興につとめた。旧仏教や旧勢力との絶縁を目指した遷都も、律令制再建を目的としたといえる。延暦三年(七八四)五月山城国乙訓郡長岡(長岡京市)の地を視察させ、六月建設に着手、一一月遷都した。遷都の理由に藤原式家の種継の策動をみる説(北山茂夫「藤原種継事件の前後」『日本古代政治史の研究』)、水陸交通の便を重視する説(村井康彦「平城挽歌」『古京年代記』)、天武系の平城を嫌ったとする説(滝川政次郎『京制並に都城制の研究』)などがある。

長岡へ都が移されると、南河内は平城京時代にもまして、地理的な重要性は薄くなった。平城京時代ならば大和川水運と陸路の竜田路とが主要交通路で、石川・錦部郡はその近傍に当たった。しかし長岡京時代には淀川・木津川水運と両河川沿いの陸路が主要交通路となり、いわば北へ重心が移動してしまった。さらに延暦一三年(七九四)、一層北方の葛野郡の平安京に遷都すると、この事情はますます決定的となった。しかも長岡・平安京の造営には、その地に勢力を張った渡来系の秦氏の協力があり、かつて重要な役割を果たした南河内の渡来系氏族は、その座をゆずらざるをえなかった。

こうして長岡遷都によって、南河内は歴史の表舞台からしりぞくことになったが、もう少し桓武朝の歴史をたどってみよう。遷都の翌年、造長岡京司長官藤原種継(式家)が暗殺された。大伴氏一族の陰謀とされ、事件より前に死去していた家持(『万葉集』の編者といわれる)が首謀者と決めつけられた。皇太子の早良(さわら)親王もその関係者と疑われ、幽閉後に自ら飲食を断って自殺した。長岡京には早良の怨霊がさまよっているといわれ、凶事はすべてこれと結びつけて解釈された。これから逃れる術は、新しい清浄の地へ移る他ないところへ追いこまれた。

延暦一一年(七九二)正月と五月、山城国葛野郡を視察し、翌年正月に最終の検分をおこない、延暦一三年一〇月遷都を実施した。「平安の京(みやこ)」の名には当時の支配者たちの願望がこめられていた。しかし二度の造都と、光仁朝以来の対蝦夷征圧の軍費は莫大なもので、桓武崩御の前年の延暦二四年(八〇五)には、参議藤原緒嗣が「方今天下の苦しむ所は、軍事と造作となり。この両事を停めば百姓之に安んぜん」(『日本後紀』延暦二四年一二月七日条)と建議し、桓武もそれを了承したほどであった。

つぎの平城朝以降には南河内のようすを知る史料がさらに少なくなる。あえて関係を求めるとすれば、宇多朝(八八七~八九七年在位)の菅原道真の登用ということになろう。道真の叔母が道明寺に住んだからである。宇多は興盛の道をたどる藤原北家の対抗馬として、道真を登用したが、醍醐天皇が即位すると、外戚の北家は再び勢力を伸ばし、昌泰四年(九〇一)道真は大宰府へ流され、延喜三年(九〇三)その地で薨じた。延喜九年時平が三九歳の若さで没すると、人びとは道真の怨霊と噂した。さらに保明皇太子が没するにおよんで、故道真の本官を右大臣に復し、各地に道真を祭神とする天満宮を造営して、その霊をなぐさめたのである。