律令体制は政治体制からいえば中央集権制で、地方の歴史と中央の歴史は直結していた。経済の面でも同様で良民の男子には二段、女子には一段一二〇歩、賤民の男女には各々その三分二の口分田が六歳以上になると与えられるのが原則であった。はたしてこの原則どおりに運用されていたかどうかは、史料上では確認できないが、土地はすべて国有であり、整然とした条里制の遺構などをみれば、経済の仕組みは非常に簡単であったことは推測できる。したがって土地の国有制という原則が崩れて私有制が出現しはじめると、経済の様相も複雑になってくるのである。

律令制下において土地の私有への途をひらいたのは、養老七年(七二三)四月の三世一身法であった。新しく灌漑設備を造り開墾した者には三代の間、古い設備を用い開墾した者には一身の間、その土地の私有を認めた。本来大宝令には荒廃地の開墾の規定があった(虎尾俊哉『班田収授法の研究』)から三世一身法にその私有期間を明示したものとみることもできる。三世一身法の限度ではまだ全土地の国有原則は、ある意味では残されていた。ところが天平一五年(七四三)五月「三世一身を論ずる事なく、咸(み)な悉(ことごとく)に永年取る莫(なか)れ」という墾田永世私有令が出され、事情は一変した。

余力のある一部上層の班田農民、郡司・郷司などの下級官人、中央の有力貴族・寺社などは盛んに開墾を始めた。班田農民や下級官人の開墾は、条里地割内の水田予定地の田代や、口分田周辺の荒地など小面積の土地に向けられた。中央の有力貴族・寺社などは、大面積の未開地を囲いこんで、計画的に開墾するほか、小面積の開墾地などを買い取ったり、保護を条件に寄進させた。中央の貴族・寺社などが地方でこうした私有地を経営する際には、近隣の班田農民を雇ったり、浮浪人をやとうのが通常であった。

律令体制の動揺の最大の原因はこうした経済関係の変化に求められるが、土地私有が認められたからといって、一挙に国有制が崩壊したのではない。律令政府自体は班田農民の負担の上に成立しているのであるから、一挙に国有制を崩壊させれば、政府自体が転覆してしまうことになる。私有地の拡大がいかに自己の利益につながるとはいえ、自己の権力基盤そのものをくつがえせば元も子もなくなってしまう。中央貴族も寺社も下級官人も上層の有力な班田農民も、片手では私有地を拡大したとしても、もう片手ではしっかりと土地国有制を維持しておかねばならなかったのである。とはいえ私有地の出現は、国有地の性格そのものをも変化させてゆくほどの重大事で、光仁・桓武朝以降の律令制再建の課題は、この変化をどうくいとめるかにあったといっても過言ではない。

国司の監督を厳重にし、かつてのように中央と地方を一体化しようとしたのも、その現れである。しかし国司の赴任する現地では、大量の稲穀を蓄積した富豪層(富農層)の存在を無視できなかった。河内国では延喜二年(九〇二)には雑役を富豪層に賦課し、貞観一二年(八七〇)には正税出挙の不足を富豪層の貯稲から強制的に借上げている。富豪層は当然こうした負担を一般農民から取り立てるから、納税請負人となってゆくのである(戸田芳実「平安初期の国衙と富農層」『日本領主制成立史の研究』)。

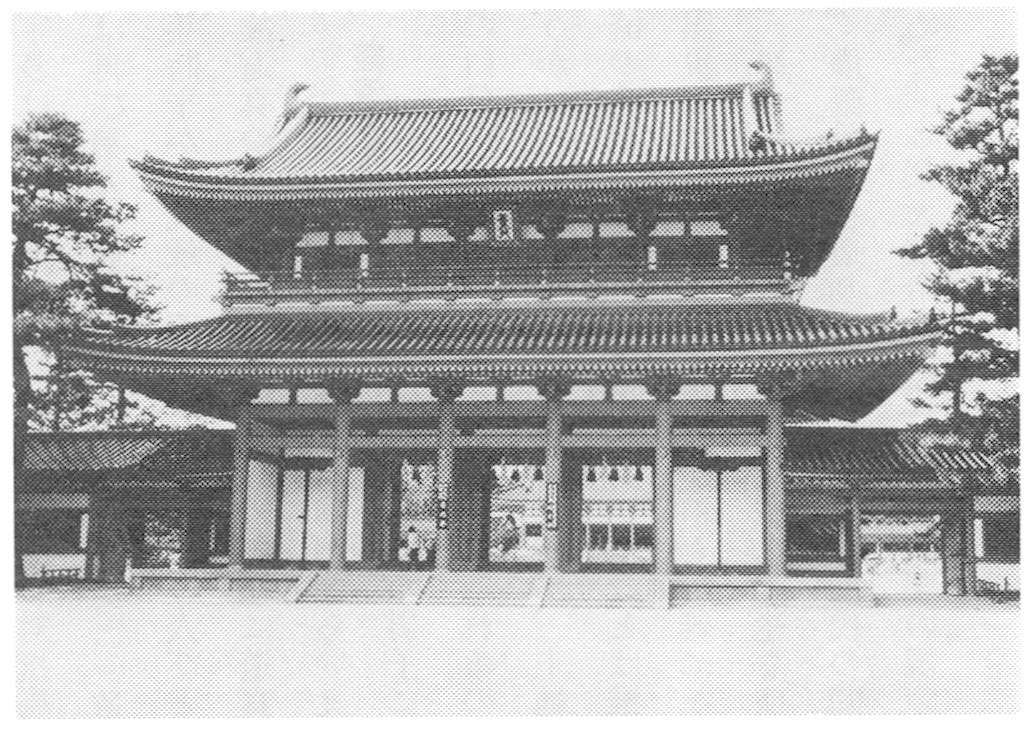

貴族・寺社などの大規模な墾田は、そこに「庄」とよばれる倉庫が置かれたので、庄または庄園と名づけられた。この経営にあたっても、現地の有力者の手をかりねばならず、前にみた国有地の場合と類似した状況が考えられる。河内の場合ではないが、近江国依智庄などにその実例が知られる(原秀三郎「田使と田堵と農民」『日本史研究』八〇)。

これらの詳細については中世編にゆずって、ここでは私有地の出現が律令体制動揺の決定的な要因となり、それが各方面に多大な影響を与えたのだというだけの指摘にとどめたい。