だが、佐備荘・大友荘が登場したころは、公地公民制の大原則を維持する最後の努力がおこなわれていた時期でもあった。公地公民制の基礎は班田にあり、六年に一度ずつ、新しく誕生した公民に口分田を割りあてることになっていた。しかし平安時代に入ると、たびたびの努力にもかかわらず六年一度の班田を実施することができず、班田実施の間隔はしだいに長びくようになった。そして河内国での班田実施は、観心寺勘録縁起資財帳が作成された元慶年間が、結局最後となった。以後河内国では、班田が実施されることはなかった。

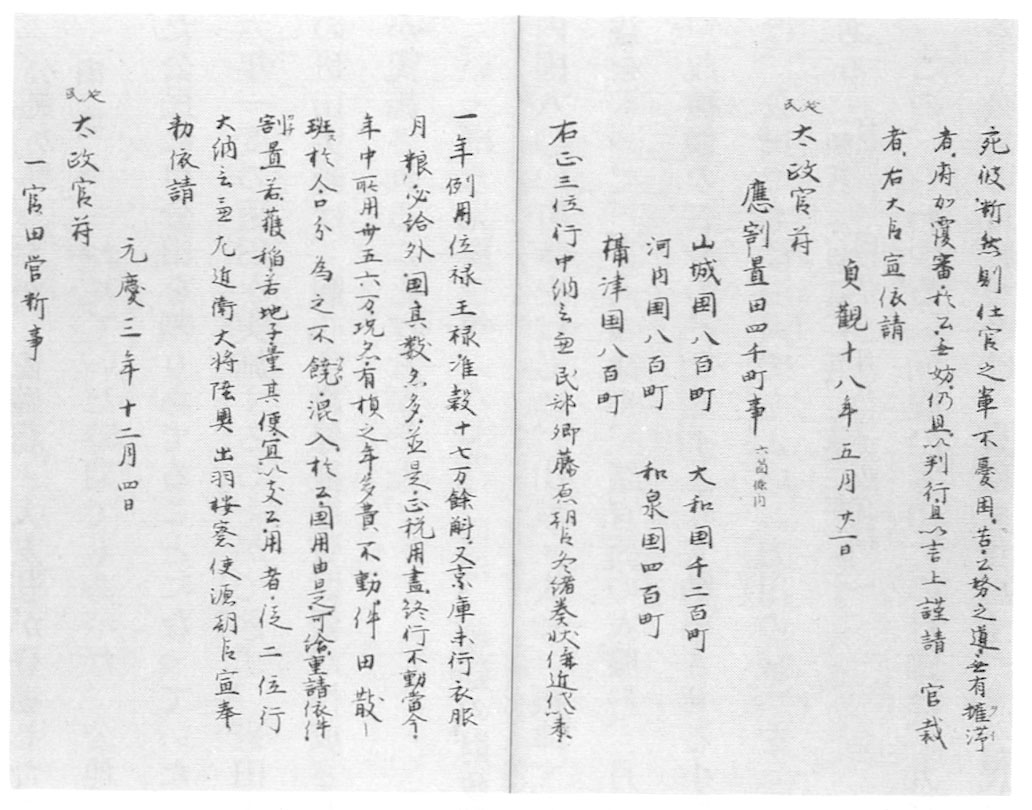

いっぽう元慶三年(八七九)には、朝廷の財政難を救うため、中納言兼民部卿藤原冬緒(ふゆお)の提案によって、河内国八〇〇町歩をはじめ、山城・大和・摂津・和泉の五畿内で計四〇〇〇町歩の官田が設定された。その収益をもって、官人の禄や、諸官衙の衣服料、月粮などにあてようというのである。官田の経営は、半分は法定収穫領の五分の一を地子として納めさせる小作経営、半分は直営とすることが計画された。直営のやり方は、公民でも浮浪人でもよい「力田(りきでん)の輩」を「正長(しょうちょう)」に任じて、耕作の管理にあたらせる、というものである(『類従三代格』巻一五、元慶三年一二月四日、同五年二月八日太政官符)。

この、いわゆる「元慶の官田」の計画は、九世紀後半ごろの、河内国など畿内地方の状況をよく示している。公地の班給をうけ、貢租を負担すべき公民は、浮浪・逃亡などを余儀なくされる者が多く、公民の制度は大きく解体をはじめ、朝廷の財政難を深刻なものにしつつあった。河内国で八〇〇町歩も設定された官田はいったいどのような田であったのか明確な史料はないが、口分田として班給されていない乗田を中心にしたのではないかと考えられる。公民制の解体は、多くの乗田や荒廃田を生みだしつつあった。

その反面で、積極的に農業生産にとりくみ富裕となる農民もあらわれはじめていた。「力田の輩」とは、そのような農民をさす。もっとも「力田の輩」の用語そのものは律令制の盛時からみられ、農業奨励のため、朝廷はしばしば表彰などもおこなってきたが、公地公民制の解体過程で、農業技術を高め、積極的に墾田や荒廃田の開発をすすめ、農業生産によって富裕となる、富豪層などとよばれる有力農民があらわれつつあったのである。

「元慶の官田」は、こうした「力田の輩」の力を利用しながら、国衙主導のもとに大規模経営をおこなおうとするものであった。九世紀の前半、九州で大規模におこなわれた公営田(くえいでん)に、その先例があり、初期の荘園には、荘長の指揮のもとに、大規模経営を目ざしていたものもあった。佐備荘も大友荘も、設立の当初は、荘長の指揮による大規模経営を目ざしていたかもしれない。

しかし「元慶の官田」が目ざした大規模経営は、結局計画倒れに終り、元慶五年には、官田は朝廷の諸官衙に分割されてしまった。第一巻で述べられている、諸司田がその一部である。こののち日本の農業は、個々の農民の個別経営が、基本の方向となる。

ところで班田が実施されなくなり、公地公民制の基礎が崩壊しても、公地がただちに私領になったわけではない。公地はひきつづき国衙が掌握した。しかし課税方法は、大きく変わった。律令制下の課税のうち、租は田地の面積別に課されるのに対して、調・庸などは公民の人別に課されていた。一〇世紀に入ると、しだいに租の系譜をひく課税は官物(かんもつ)、調・庸などの系譜をひく課税は雑役(ぞうやく)とよばれるようになり、ともに田畠の面積別に賦課されるようになった。国衙は、農民が経営する田畠を国衙の台帳に登録させ、その田畠に各農民にちなんだ「名(な)」をつけて、課税を徴収する単位とするようになった。このころから、農民は、農業経営者といった意味で田堵(たと)とよばれるようになったが、富豪層などの有力農民も、弱少の農民も、国衙はそれぞれ経営主体を徴税単位としてとらえ、富豪層などは「大名の田堵」、弱少農民は「小名の田堵」などとよんだ。

田堵は、荒地の開墾や荒廃田の再開発をおこなういっぽう、公田や荘園の請作(うけさく)(一種の小作)をおこなった。一〇世紀ごろの荘園は、田堵の請作によって経営されていることが多かった。ただし、請作する田堵の耕作権は弱く、一年ごとに更新されるのがふつうであった。しかし、農民が、かつての公民から、農業経営者として田堵とよばれるようになったことに、古代から中世への転換の、第一段階があったといってよい(『日本歴史大系』一第二編第四章、第三編第二章)。