龍泉寺氏人の私領の場合、その事情を具体的に知らせてくれる史料は伝わらないが、当時の一般的な事情についていえば、私領の多くは、国衙からのきびしい課税にさらされていた。

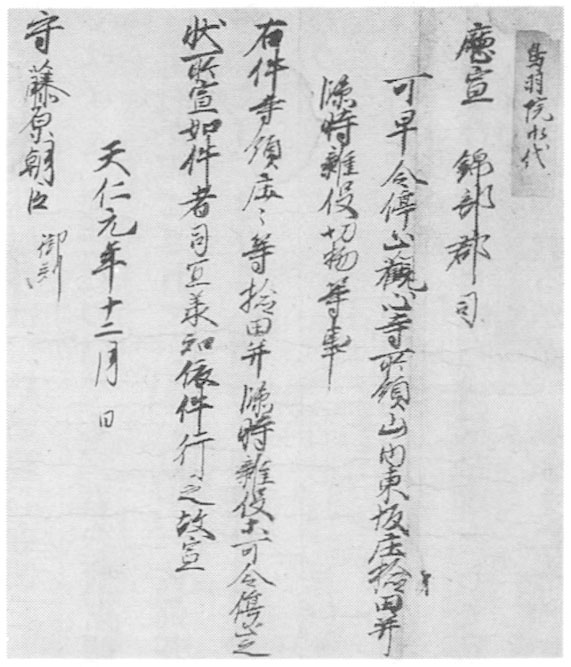

石川郡東坂荘は、承和三年(八三六)の太政官符、貞観一一年(八六九)の民部省符によって観心寺に施入されたことは、前述した観心寺勘録縁起資財帳に明記されている。しかし、東坂荘を検田したり、臨時雑役などを課すことの禁止を、留守所(るすどころ)(国司が遥任のため不在の国衙)や錦部郡司に命じた庁宣(ちょうせん)(遥任の国司の命令)が、長治二年(一一〇五)・天仁元年(一一〇八)・天永元年(一一一〇)・天永三年・永久元年(一一一三)・元永二年(一一一九)・保安四年(一一二三)・久安二年(一一四六)と出されている(中世三など)。おそらく国司の代替りごとに観心寺から国司に強くはたらきかけて獲得したものであったと思われるが、そのことは逆にいえば、太政官符等で施入された寺領荘園であっても、しばしば国衙役人らのきびしい課税にさらされてきたことを示している。東坂荘のように、たびたび検田使の入部や課役免除の庁宣を獲得しない限り、国衙に収公されたりして廃絶してしまう荘園や私領も多かった。観心寺勘録縁起資財帳に記された錦部郡・石川郡の荘園は、東坂荘以外は、結局観心寺領としては廃絶し、その後の史料には所見しない。佐備荘・大友荘も例外ではなく、両荘についても、右の資財帳が、実は唯一の史料をなしている。

史料がのこされていない以上、佐備荘・大友荘がなぜ廃絶したかは不明というほかないが、歴史の流れからいえば、きびしい国衙の課税のもと、土地関係の変動がつづき、観心寺領としての実体が失われたのであろう。

一〇世紀から一一世紀、律令制による政治が大きく解体してゆく中で、国司は本来の職務はほとんどはたさなくなり、もっぱら徴税を事として私腹をこやすことに専念するようになっていた。国司のきびしい課税からいかに逃れるかが、私領主にとっての最大の課題であった。龍泉寺氏人らが私領の確認を国衙の在庁官人に求めたのも、そうした動きの一端であったに相違ないと思われる。しかもこれらの国司の免判をもってしても、妨げがなくなったわけではさらさらない。次章であらためて紹介するように、こののち延久年中(一〇六九~七四)にも、嘉保三年(一〇九六)にも、永長二年(一〇九七)にも、龍泉寺領に対する国司の妨げがあったという。また康和五年(一一〇三)からは寺領の一部である甘南備に、造酒司(みきのつかさ)の便補保(べんぽのほ)が設定された(嘉禎四年一一月日、龍泉寺所司等愁状案『春日大社文書』五)。国司による圧迫は絶えなかったのである。

私領主たちが国司に対して効果的に対抗できる途は、私領を、国司よりもより上位の中央政界の権力者や有力寺社に寄進して、そうしたいわゆる権門勢家の荘園とするかわりに、私領主自身は実質的な土地所有を確保することであった。龍泉寺は、結局藤原氏の氏寺である奈良興福寺の末寺となり、周辺の寺領は興福寺領荘園の一に数えられるようになる。もっとも龍泉寺が興福寺末となるにいたった経過は明らかではなく、龍泉寺では、鎌倉時代前期には、「往古」から興福寺末であったとしている(同上)。しかしさきに紹介した天喜のころには、史料でみる限り興福寺末であった形跡はない。天喜ののち縁故を求めて興福寺へ寄進がおこなわれたのではなかったろうか。

こうして摂関政治の時代には摂関家(藤原氏)に、つづく院政の時代には上皇や皇族に、多くの荘園が集まることになった。その荘園の内部では、年貢や公事(くじ)(土地の名産、荘園領主の行事に必要な物資、夫役などの課役)の負担方法が整備され、年貢・公事の負担者である名主(みょうしゅ)は、年貢・公事を未進しない限り、その耕作権が保証されるようになった。荘園制のひろまりとともに、田堵の呼称はすたれ、名主が荘園の基本的な構成員となった。

いっぽう、耕地が分散していた荘園も、耕地を集中させるよう再編成がおこなわれることも多い。佐備荘・大友荘は、観心寺領の再編成の過程で、姿を没したのかもしれない。こうして一二世紀には、新しい中世の土地制度としての荘園制が、制度的にも完成することとなった。