石川義基のもとにも以仁王の令旨がとどいたかどうかは明らかではないが、むろん義基は世間周知の源氏一族であった。だが義基は、源氏の一族であることだけで、平氏軍の攻撃をうけたわけではない。『平家物語』が記すように、「平家をそむひて兵衛佐頼朝に心をかよはかし、已(すでに)東国へ落ち行くべきよしきこえ」たからである(中世九)。すなわち頼朝に同調する態度を表明するとともに、すすんで鎌倉にかけつけようとしたことによって、平氏軍の攻撃をうけたのである。ところで平氏軍の石川城攻撃は、前述のように治承四年(一一八〇)の年末ごろであるが、義基の態度決定は、以仁王や頼朝挙兵の直後ではなく、富士川の戦いの後であろう。義基は、おそらく頼朝の未来を慎重に検討したのであろう。そして富士川の戦いの結末を聞いて、ついに決断を下したのではなかったろうか。

平治の乱後源平合戦の開幕にいたるまでの石川源氏の動向についてはほとんど史料は伝わらないが、急速に抬頭する平氏を横目に、石川荘や壺井荘でじっと逼塞(ひっそく)していたわけではない。義基の弟義広は「紺戸先生(こんどせんじょう)」と通称されるが、おそらく紺口(こんく)荘と関係があり、石川源氏は紺口荘方面にも勢力を拡大していたのであろう。石川源氏は、さらに石川をさかのぼって、後にあらためて述べるように、長野方面にも勢力を拡大していた。保元三年(一一五八)高野山に参詣した中納言藤原忠雅(ただまさ)らは、帰路長野に泊り、源為義(ためよし)の三男義憲(よしのり)から兵士を献ぜられている(『山槐記』保元三年九月三〇日条)。もっとも義憲の長野方面における勢力基盤は不明というほかなく、また義憲はのち東国に進出するが、石川源氏はおそらく義憲らと連携しながら、長野方面にも勢力を拡大したのであろう。長野は、東高野街道、西高野街道などの合流点にあたり、院政期の高野山参詣の盛行ともに、交通・流通の要衝としての意味は高まっていた(堀内和明「文献・記録から見た中世前期の西高野街道」(『歴史の道調査報告書』二))。

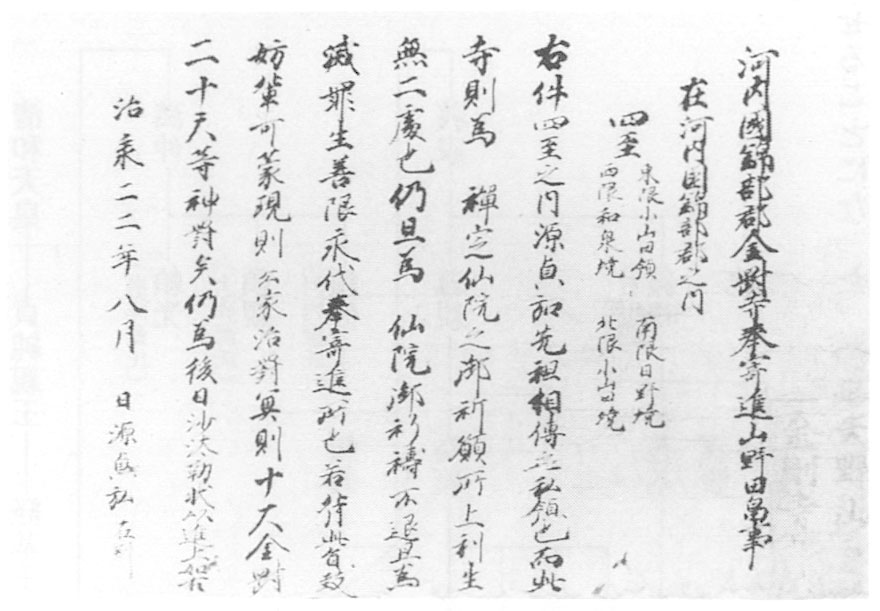

だが長野荘には、下司で、前武者所(さきのむしゃどころ)の武士である源貞弘(さだひろ)がいた。武者所とは、院(上皇)の御所を警固する武士をいう。源貞弘の系譜は未詳であるが、長野荘から天野谷にかけての錦部郡中西部を本拠に、中央権門とも関係をふかめながら勢力拡大をめざしていた。治承四年には、貞弘は先祖相伝私領を天野山金剛寺に寄進して、金剛寺の大檀越となっている(「金剛寺文書」一)。源貞弘は、南河内では石川源氏に匹敵する在地領主勢力であった。したがって石川源氏の長野方面への勢力拡大は、長野荘の武士との対立や競合なしにはあり得ないが、石川義基は、源貞弘を配下にしたがえ、貞弘の主君となることで、ひとまず解決していた。その経過も明らかにならないが、平氏全盛のもと、石川義基もあるいは平氏の家人となるか、石川・錦部郡方面での何らかの権限を与えられていたのかもしれない。

だがそのことは、石川源氏と長野荘の源氏との対立の、根本的な解決ではなかった。源平合戦の前夜、各地の大小武士団の間で、このような対立があったが、摂関家と同じような手段で国家権力をにぎり軍事貴族にのし上った平氏は、地方武士の対立や紛争を解決・調停してくれる権力ではなかった。こうして源頼朝の挙兵とともに、近接武士と紛争をかかえているような武士は、平氏政権を見限って頼朝に期待を寄せることになった。源平合戦は、こうして、けっしてたんなる源氏と平氏との争いではなく、源氏・平氏以外の多くの武士をまきこみ、平氏政権を打倒することで新しい武家政権を樹立することをいわば歴史的課題とする、全国的な内乱となって展開することとなる。

石川義基が、治承四年冬という時期、つまり源頼朝や木曽義仲の挙兵よりはおそく、内乱が南河内におよんでくるよりも早い時期に、積極的に頼朝方になろうとした理由は、源氏の一族であることもさることながら、南河内の一地方武士団としての課題を解決するためであった、と考えてよかろう。そして、その結果は、当主義基が討死し、兄弟二人が生け捕られるという、惨憺(さんたん)たる失敗となって終わった。

石川義基の首級をあげたのは、源貞弘であった。貞弘は、治承五年一月六日、三〇騎の郎党をあい具して、義基の首級を京都の平清盛のもとにとどけたが、このことを伝える公卿中山忠親の日記『山槐記(さんかいき)』は、「件(くだん)の義基は、貞弘の主なり」と記していて、以上述べてきた石川義基と源貞弘との関係は明らかになる(治承五年一月六日条。)。石川義基が平氏に背いて源頼朝方の旗幟(きし)を鮮明にしたとき、源貞弘は主の義基を裏切り、平氏に忠勤をつくしたのであった。それはむろん、石川義基にかわって南河内一帯に勢力をはろうとしたからであった(川合康「河内金剛寺の寺領形成とその政治的諸関係」(『ヒストリア』一二六))。