支子荘の沙汰人沙弥定西が、役夫工米の未済について言上した文書は、支子荘の地頭に関する唯一の史料として、前項で紹介した。その中で未済分は、地頭給田などの無足田の存在とならんで、

未済四斗三升は、建永□(之)時所済銭一百文を以て二斗の代を納められ了んぬ。仍って百姓等其の旨を守り沙汰致すの処、今度銭□(一カ)百文を以て一斗の代を納めらると云々。仍って此の分未済出来の間、建永の如く完済能わず。

と述べていることに関しては、前節では説明を保留してきた。まずこの問題から考えよう。

右の引用部分の大意は、未済分のうち四斗三升については、建永の時(一二〇六~七)は銭一〇〇文を米二斗の代わりとして納められたので、「今度」(文書発信の年次は確定できないが、建永以降、寛喜三年(一二三一)一〇月まで)も百姓らはそのつもりで納めようとしたところ、「今度」は銭一〇〇文は米一斗の代わりで納められるという。そこでこの差額が未済となり、建永のとおりに完済できなかった。という意味である。つまり農民側は、「今度」も建永同様銭一〇〇文=二斗のつもりで納入したところ、一〇〇文=一斗だといわれて、その差額四斗三升が未済となった、というのである。

伊勢神宮式年遷宮の費用である役夫工米は、他ならぬ役夫工米といわれるように、米納が原則で、割り当ても課税すべき田の面積に一反別一斗程度の米の数量を乗じてなされる。その割り当て米を、一定の割合で銭(銅貨)で換算して納入することを、米の代わりに銭で納入する意味で、代銭納(だいせんのう)という。右の史料は、支子荘では建永以後寛喜三年までの間に、少なくとも役夫工米に関しては、代銭納が成立していたことを示している。荘園の年貢・公事についての代銭納の成立は鎌倉時代の中後期、一三世紀半ばごろを画期とみるのが通説で(佐々木銀弥『中世商品流通史の研究』)、宇礼志荘の弘長三年(一二六三)の所当注文でも、第一章で述べたように、畠の年貢と一部の公事に、代銭納がみられる。これに対して支子荘の場合は、宇礼志荘より半世紀も早い建永の段階ですでに代銭納があるわけで、全国的にみても、きわめて早い例である。

しかも、初期の代銭納では、荘官や地頭が農民からは現物で徴収し、一括して換金する場合があるのに対して、支子荘では、個々の農民が銭で納入していたことを示している。個々の農民が、それぞれ農産物を売却して、銭を入手する機会があったこと、それだけ貨幣経済が、支子荘やその周辺には、浸透しはじめていたことを意味する。ただし銭一〇〇文=米二斗のつもりが、銭一〇〇文=米一斗といわれて、その差額が未進となったことは、代銭納のルールがなお十分確立していなかったことを示しているように思われる。なお、建永にくらべて二倍の銭を要求したのは誰だったのか、史料に欠失部があってよくわからないが、前後の文脈から推測すると地頭であったようにも思われる。とすると、地頭は強圧的に余分の銭を要求したのかもしれない。ただし「今度」が寛喜年間だったとすると、当時は鎌倉時代最大の飢饉に見舞われており、米価は高くなってはいた。

それはともかく、荘園年貢の代銭納が多くなった一三世紀後半になると、荘園内や近くの市場における相場(これを和市(わし)という)で換算するルールができた。建永から寛喜の支子荘では、未だそのルールが確立していなかったようで、それだけに、ごく初期の代銭納を示しているように思われる。

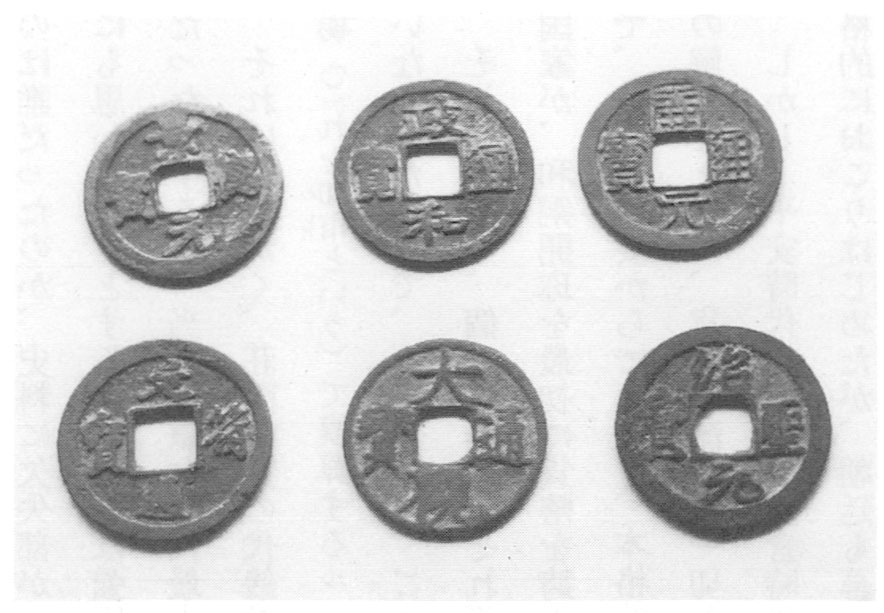

それにしても、個々の農民がそれぞれ銭で納めていることに、画期的な意味がある。日本では古代の律令国家が、和銅開珎を最初に貨幣を鋳造した。しかしそれは中国にならって国家の体面上鋳造したまでのことで、経済の必要からではなく、本格的に流通しないまま、一二種類(皇朝(こうちょう)十二銭)を鋳造したあと、律令国家の解体とともに、貨幣の流通も一切なくなり、米や織物などの現物が、交換の手段として用いられていた。

しかし、平安時代末期から鎌倉時代初期、荘園制のもとでの生産と流通の発展によって、貨幣の使用が本格的におこりはじめたが、朝廷も幕府も貨幣を鋳造しなかった。それどころか朝廷ははじめ貨幣の使用を禁じてさえいた。それでも中国からの輸入銅銭による貨幣の使用は、経済上の必要から、しだいにさかんになった。残存していた皇朝十二銭も、あらためて貨幣として使われるようになった。

支子荘の右の史料と宇礼志荘の史料は、ともに断片的なものではあるが、富田林の地方も、一三世紀の初頭から、本格的な貨幣経済の時代に入っていたという背景なしには、あり得ない史料なのである。