このような生産と流通の発展は、鎌倉時代の半ばごろから、新たな社会構造の変化をもたらすことになった。それは、二つの方向において顕著となった。ひとつは、名主職のもと直接耕作に従事していた小農民がしだいに経済的にも身分的にも自立をつよめ、名主職の下位にふつう作人職とよばれるあらたな職が登場するようになる方向であり、それとともに名主の中には農業経営の実際から離れ、加地子(かじし)とよばれる一定の収入を得るだけの者があらわれはじめたことである。いまひとつは、荘官や有力名主などの中から、あらたな在地領主を目ざす者があらわれはじめたことである。

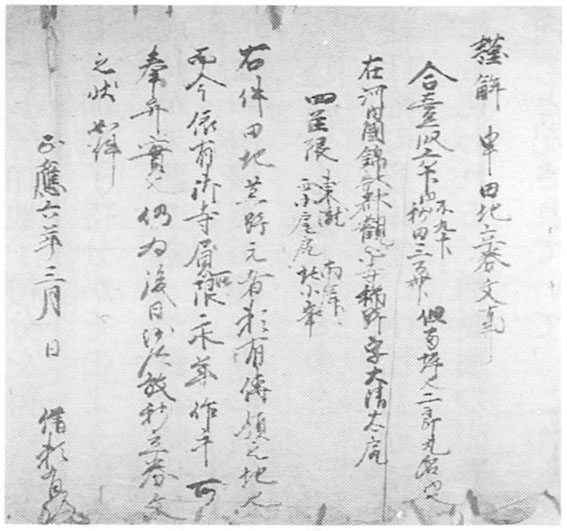

観心寺文書には、鎌倉時代の後期以降、小面積の田畠の売券がのこされている。そのうち年紀のいちばん古いものは正応六年(一二九三)で、僧頼有(らいゆう)が伝領してきた観心寺楠野字大清太尻にある一反六〇歩の田を、観心寺に対する負債の代償として「永年作手(さくて)」を限って寺に引き渡している(「観心寺文書」三)。僧頼有は別に字下平井に小(一二〇歩)の田地と字二瀬上に荒野一所の「相伝私領」をもっていたが、これらも翌永仁二年(一二九四)僧得円に銭三貫文で売却している(「同」四)。ついで嘉元四年(一三〇六)には、僧慶順(けいじゅん)が、小西見郷字フタツ田にある田二七〇歩の「永代作手」を、米三石三斗で御安則弘に売却し、この売券には「名主」の友長が連署している(「同」五)。この田は僧慶順の「先租相伝の所領地」というが、五年後の応長元年(一三一一)、徳女という者が所有権を主張して訴訟がおこなわれ、二〇年より以前に慶順が新源二から買得したものであることが裁決されている(「同」六)。

以上が観心寺文書にみえる、観心寺近郷の田地売券の一例である。観心寺近郷には同時期の史料としては売券だけしか伝わらず、売買された田地の耕作状況などは具体的に示されていないが、他の地域の類似史料から類推すれば、僧頼有も僧慶順も、売却した田地の経営や耕作にふかくかかわっていたわけではなく、地主として加地子得分を得るだけの財産権としてもっており、その加地子得分が転売されたと考えてよい。そして加地子得分がそのように売買される前提には、作人の自立の高まりがあった。これらの文書は、作人の成長が未熟であった鎌倉時代前・中期ごろまでには、あらわれることのない文書なのである。

なお僧頼有が観心寺に引き渡した権利、僧慶順が売却した権利は、ともに「作手」(史料文面では「永年(代)作手を限り」とあるが、「永年」はこの場合売却の期間をさすものと考えられる)と記されている。「作手」は、耕作権の意味で、中世初期には名主・地主の意味に使われ、中世後期では名主・地主の下にいる作人の意味にも使われる。僧慶順の売券に名主友長が連署しているほか、僧頼有所有の田地・荒野はともに「二郎丸名内」と記されていて、これも名主がいる可能性がある。名主は地主であると思われるから、僧頼有、僧慶順がもっていた「作手」は名主(地主)の下にある作手(人)職の可能性があり、その作人職すらが、売買できる権利となっていたことを示しているかもしれない。作人職は耕作の事実そのものではなく、作人としての一定の収入権を意味することは他の職も同様であるが、そうした作人職の成立は、実際に耕作に従事している農民の、経済的・身分的成長を濃厚に反映しているのである。

観心寺文書中に伝わる売券は、南河内地方でも進行していた作人の成長、名主(地主)の加地子名主化という社会構造の変化の反映に他ならない。