さて後醍醐天皇が笠置山にあって近辺の兵を召集していることがわかると、六波羅探題はさっそく攻撃軍をさしむけた。しかし笠置山は天然の要害である上に、天皇方の軍勢にも勇猛な武士がいて、容易に攻め上ることができない。そのうちに楠木正成が赤坂城で挙兵したという知らせが、河内からの早馬で六波羅探題にとどいた。『太平記』(巻三)は、元弘元年(一三三一)九月一一日のこととしている。和泉国和田(みきた)郷(現堺市)の御家人和田助家(みきたすけいえ)は、子息助康(すけやす)や一族とともに九月一四日、一〇月一七日、同一九日、同二〇日と楠木城の合戦に参加したことは、恩賞を請求した和田助康の目安によって知られる(和田文書)。九月半ばまでに、正成は挙兵したのはたしかである。『太平記』はつづいて、六波羅では大さわぎになっているところへ、九月一三日には、さらに備後国(現広島県)でも天皇方の挙兵があったことが伝わってきた。六波羅探題はいそいで得宗に東国勢の派遣を要請し、関東五カ国の軍勢が笠置攻撃にむかうことになった。この情報が笠置を包囲している六波羅勢に伝わると、関東の軍勢が到着する前に手柄をたてて名誉をあげ恩賞を得ようとする備中(現岡山県)の御家人がおり、暗夜に防備の手薄な絶壁をよじ上って、寺中に乱入し、行在所を大混乱におとし入れた。鎌倉幕府のために忠勤をはげもうとする御家人も、むろんまだまだ多数いたのである。後醍醐天皇はわずかな従者とともにかろうじて脱出し、正成の赤坂城に向かおうとした。しかし九月二九日、南山城の多賀辺で捕えられ、六波羅探題に幽閉されてしまった。幕府はこの間に持明院統光厳天皇を践祚させており、捕われの後醍醐天皇は、皇統のシンボル三種神器を光厳天皇に渡すほかなかった。

こうして関東の大軍が到着する前に笠置は落城してしまったが、笠置を目ざしていた軍勢は、赤坂城にむかうことになった。伊勢光明寺の、元弘当時の記録である『光明寺残篇』によれば、一〇月一五日に、四方向から「楠木城」に迫る幕府の攻撃軍が編成されている。一手は、大仏(おさらぎ)陸奥守貞直(さだなお)を総大将に、宇治より大和をへて東から迫る一軍、一手は金沢(かねざわ)右馬助貞冬(さだふゆ)を総大将に、八幡より佐良々路、すなわち讃良(さらら)郡を南下して北から迫る一軍、一手は江馬(えま)越前入道を総大将に、山崎より淀川沿いに天王寺に出て、西北から迫る一軍、一手は足利(あしかが)治部大夫高氏(たかうじ)(のちの尊氏)を総大将に、伊賀路から迫る一軍である。『太平記』は攻撃軍の総数を三〇万騎というが、あまりに過大であろう。ただし他に軍勢の数を記した史料はない。この楠木城は、現千早赤阪村水分、富田林市との境界にほど近い所にあった下赤坂城である。城跡は標高約二〇〇メートルの台地の先端にあり、さほど要害の地ではない。『太平記』が「俄(にわか)ニ誘(こしら)ヘタリト覚(おぼえ)テハカ/゛\シク堀モホラズ、僅(わずか)ニ屏一重塗テ、方一、二町ニハ過ジト覚タル其(その)内ニ、櫓(やぐら)二、三十ガ程掻雙(かきなら)ベタリ」というように、急造の小城であった。この小城が幕府の大軍の攻撃にさらされることとなったが、正成には智謀をこらした種々の工夫があった。『太平記』は、下赤坂城の攻防戦を大要次のように記している。

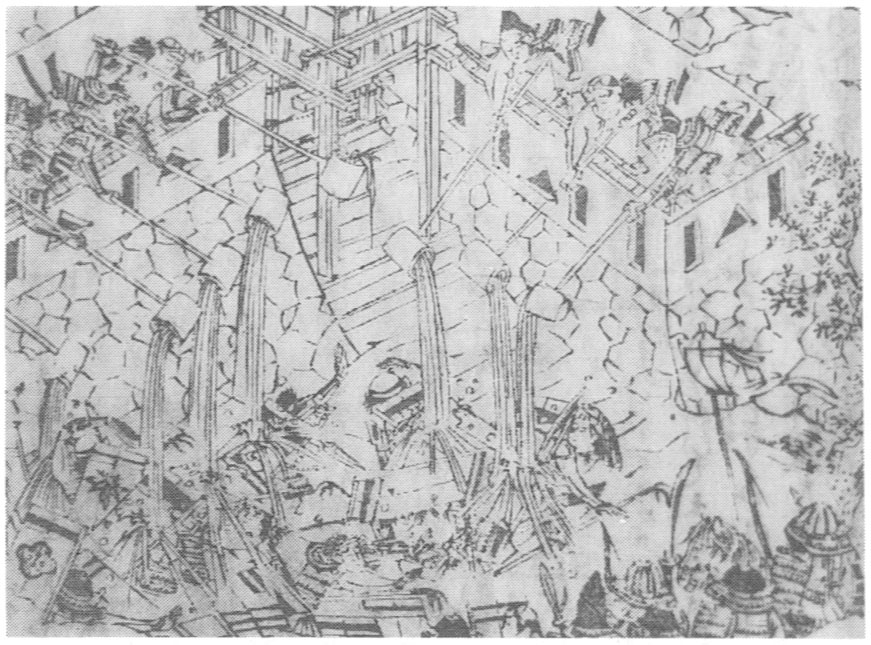

まず、えりすぐりの射手二百余人を城中に籠め、別に三百余騎を正成の弟七郎らに指揮させて別の山にかくしておいた。寄せ手は、別動隊がいるとは気付かず、ひと思いに攻め落そうと攻め寄せたが、城中からはげしく射たてられて多数の死傷者がでたので、簡単には攻略できない、陣形を整える必要があると考え、少し退いて休息をとった。そこへ別動隊が側面からおそいかかり、城中からも木戸を開いて出撃したので、寄せ手はたちまち大混乱におちいり、蜘蛛(くも)の子を散らすように、石川川原へ逃げた。その間五〇町が間に、馬や物具(甲冑)を足のふみ場もないほどに棄てたので、これをひろった東条一帯の者たちは、にわかに利益を得たようにみえたという。

最初の戦いに失敗した東国勢は、ふたたび気をとり直して攻撃に出、下赤坂城の崖下におし寄せた。ところがこんどは城中からは何の音もせず、矢の一筋も射出さず、まるで無人のようにみえた。そこで寄せ手は、城の四方の塀に手をかけて、いっせいに昇り越えようとした。ところが塀は二重につくってあり、外側の塀は釣塀で、切って落とすように工夫していた。寄せ手が塀にとりついたころあいを見計って城中から四方の塀の釣縄を切り放ったので、塀にとりついていた千余人がころがり落ち、そこへ大きな木や石を投げ下し、寄せ手七百余人が討たれた。

二度の合戦にこりた東国勢は城を攻めようともせず遠巻きにするだけであったが、四、五百人が籠っただけの小さな平城を攻めきれぬとあっては東国勢の不名誉であると考え、今度は手に手に楯をもつなど工夫をして、ふたたび押し寄せた。塀の高さは何ほどもないが、また釣塀かもしれぬと危ぶみ、すぐに塀にはとりつかず、熊手(くまで)をかけて塀を引き倒そうとした。するとこんどは城中から柄の長い杓で熱湯をそそぎかけた。