以上が、『太平記』(巻七)がえがく千早城の戦いの大要である。寄せ手の幕府軍八〇万騎、あるいは一〇〇万騎というのは、例によってあまりに過大であるが、河内道・大和道・紀伊手三方の軍編成、六波羅探題管轄下の諸国御家人と大番のため在京していた諸国武士団に加えて、関東から北条氏一族や得宗被官の有力者が多数動員されていること、などを考えると、数万はいたであろう。これだけの軍勢が千早城を包囲していたとなると、押し買い、押し捕りを禁じるなど軍法を定めていたとはいえ、食糧の調達などで、富田林市域の人々も多大の影響をうけたであろう。

籠城した楠木正成勢が一〇〇〇人に足らぬというのは、ほぼ実数に近い数であろうか。この兵力、周囲一里に足りぬ小城で、正成は下赤坂城の戦いを上廻る数々の智謀の作戦や奇策を用いながら寄せ手の猛攻をしのいだのであったが、そのうち緒戦に城内から石礫を投げ下ろしたことについては、前述のように『楠木合戦注文』にも記されていて、確実な史料の裏付けをもっている。

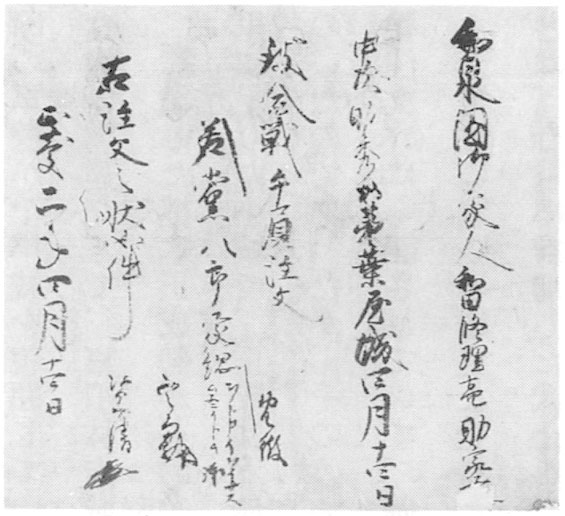

千早城の戦いの確実な史料といえば、他に寄せ手の武士の何人かは軍忠状や感状をのこしている。軍忠状とは、合戦に参加した武士が、参加の状況や、取った敵の首の数、あるいは一族・若党らの討死・負傷などを具体的にみずから上申した文書のことで、大将の証判をうけて返却され、後日の恩賞のさいの証拠に備えるため、大切に保存された。当時の武士が合戦に参加する目的は簡単にいえば恩賞目当てであることは前述したが、軍忠状は鎌倉時代後期から戦国時代にかけてのこされており、南北朝時代にとくに多くのこされている。当時の武士の気風をよくあらわす文書である。和田助家(すけいえ)は、千早城の戦いについては二通の軍忠状をのこしている(中世三三)。一通は正慶二年(元弘三年、一三三三)四月一四日付で、この日に合戦し、若党八郎家綱が、「ヲトカイヲサス、ムネニイトム」(頤〔下あご〕を刺し、胸に射とむ)手負(負傷)をうけたことを注進し、検知をした定兼(さだかね)・資清(すけきよ)が、「兜(かぶと)を徹(とお)す」「浅」と手負の様子を具体的に調べて、証判を与えている。いま一通は翌四月二〇日付で、和田助家は茅破屋(ちはや)城大手の箭倉(やぐら)の下の岸(土手)を掘っていて、この日に若党新三郎顕宗(あきむね)が「腰骨をすこし右へよりて」射られたことを注進し、同じく定兼・資景の二人が、手負は「中」であると検知している。この二通の軍忠状によって、正慶二年四月半ばにも合戦があったこと、寄せ手の側も漫然と攻めたのではなく、「大手箭倉の下の岸を掘」るような工夫をこらしていたことが判明する。なお和田中次(なかつぐ)は、正慶二年四月二一日付で、茅破屋城北山で「野臥合戦」をし、敵(楠木方)の頸をとったのは神妙だという感状をうけている(和田文書)。感状は軍忠状以上に、恩賞請求のたしかな証拠となるものである。

中世史料には採録しなかったが、安芸国の御家人熊谷直経も、正慶二年閏二月から四月にかけて四通の軍忠状をのこしている(「熊谷家文書」『大日本古文書』)。それらによれば、熊谷直経は、一族を率いて千早城にむかい、同年二月二五日から二八日、大手木戸口で戦い、数十枚の楯や土石で堀を埋め、早朝から夜おそくまで忠勤をぬきんでた。ついで閏二月五日、六日にも大手の堀際で矢蔵を構えて数か度合戦をした。閏二月二六日朝には、「茅岩屋城大手ノ北ノ堀ノナカヨリ、ヘイノキワエセメアカリ、先ヲカケ」、三月五日、四月一日にも大手西面の中尾登先などで戦った。これらの合戦で直経自身四カ所もの深い傷をうけ、旗差(はたさし)中平三景能(かげよし)も「右ノ目ノシリヲ石ニウタレ」たほか五カ所の傷をうけ、和田助家の軍忠状同様の検知のうえ証判をうけている。なお証判者には和田助家の軍忠状と共通する者がいることからすれば、熊谷直経も和田助家同様、大手軍に属したようである。とすると大手軍も上赤坂城落城直前の二月二五日には千早城の攻撃を開始していたことになる。

このように軍忠状によって、断片的ではあるが千早城攻防戦の具体的な様相の一端が判明する。攻め手の側もいろいろ工夫をこらしているが、楠木正成はこれを上廻る智謀をつくして守ったはずで、『太平記』のえがく千早城の戦いは、けっして『太平記』作者の創作ではなく、かなりの真実味を有しているといえよう。そして前述の下赤坂城の戦いとともに、何よりも正成の人間像が生き生きとえがかれている。下赤坂城と千早城の戦いの描写は、『太平記』の、戦記文学としてもっとも充実している部分の一つである。