正成が覚悟のうえで討死したことは、やや状況は異なるものの、足利尊氏の側にたって書かれた歴史書である『梅松論(ばいしょうろん)』でも共通する。同書は、大要次のように記している。延元元年(一三三六)二月尊氏が西走して、これで無事になったと公卿一同がよろこんでいた時、正成は、「新田義貞を誅伐し足利尊氏を召し返して君臣和睦をすべきだ、使は自分がやろう」と申し入れたが、不思議の事を申すものだと嘲弄された。正成はかさねて、「天下の諸侍はみな尊氏に属し、勝利した天皇方を見捨てている。新田義貞にいかに人徳がないかを知るべきだ。尊氏はやがて攻め上ってくるが、その時は防戦の謀(はかりごと)がない。天皇に千慮があっても、武道については正成の申状にまちがいはない」と申し上げて落涙した。まことにふかい慮(おもんばかり)のある勇士とみえたが、この件は後醍醐天皇の耳には達しなかった。尊氏軍を防戦するため下向して尼崎に逗留していた時、正成は京都に手紙をだして、

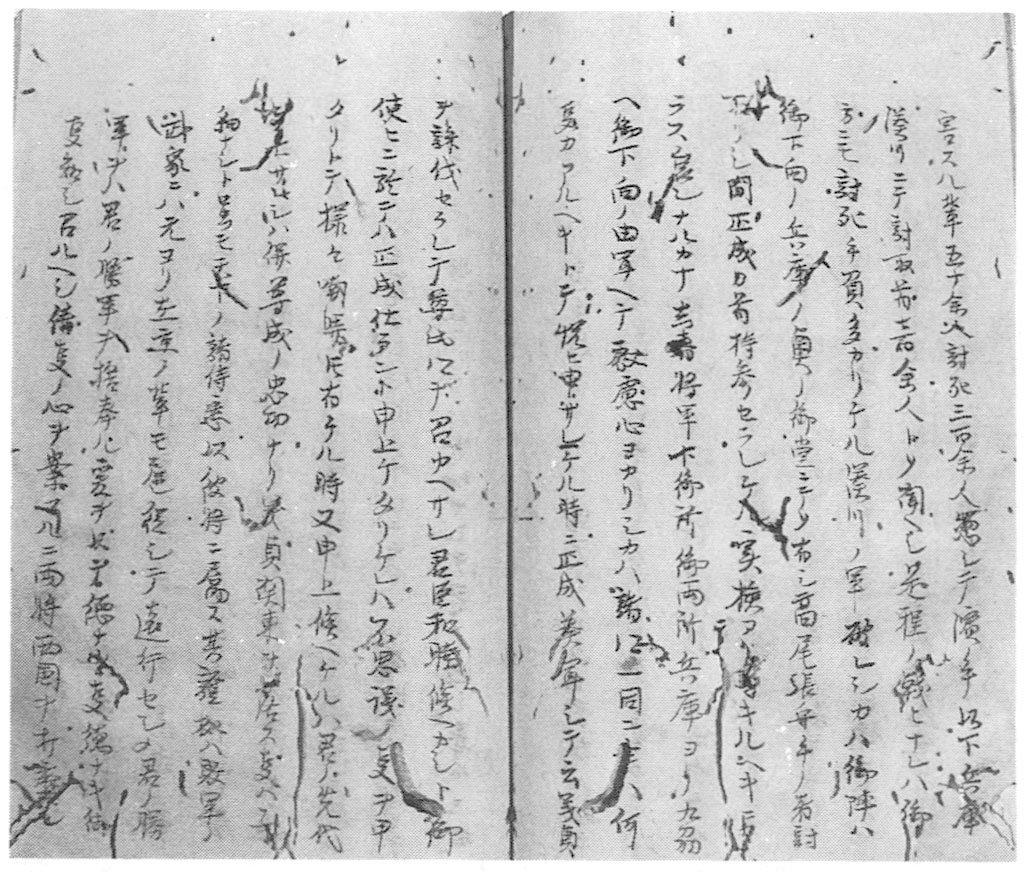

今度ハ君(後醍醐天皇)ノ軍、必(かならず)破レベシ。人心ヲ以テ其(その)事ヲハカルニ、去元弘ノハジメ密(ひそ)カニ勅命ヲ請(うけ)テ心見(試み)ニ金剛山ノ城ニ籠リシ時、私ノ闘ニモテナシテ国中ヲ憑(たのみ)テ其功ヲ成シタリキ。爰(ここ)ニ知ヌ、皆人君ニ志ヲ通ハシ奉ル故也(なり)。今度ハ正成和泉・河内両国ノ守トシテ蒙一勅命ヲ二軍勢ヲ催スニ、親類一族猶以難渋(なんじゆう)ノ色アリ。何ニ況ヤ国人・土民ニヲイテヲヤ。是則(これすなわち)天下君ヲ背(そむき)奉ル故也。然(しかる)間、正成存命無益、最前ニ命ヲ捨ベキ由

を申し切った。正成の最後の行動は、これに符合するものであった(『梅松論』寛正本))。

『梅松論』は大要このように述べて、はじめ大胆な君臣和睦を提案した正成は、出陣後は、人々が後醍醐天皇をひろく支持した元弘の変とは反対に、今や天皇に背いている民心の向背を指摘して、死を覚悟した、としている。覚悟の討死である点では、『梅松論』も『太平記』と一致しているわけである。

その覚悟にいたる経過や状況は、『太平記』と『梅松論』のいずれが正しいか、あるいは双方とも誤っているか、判定する史料はないが、新田義貞が京都に敗走していることからみても、あるいは最初の下赤坂城の戦いでの正成の行動からみても、湊川の戦いでも正成はたぶん落ちのび得たであろう。正成の湊川での討死はかねて覚悟のものであったとみるのは、おそらく真実に近いものと思われる。ではなぜ正成は討死を覚悟せねばならなかったのであろうか。『太平記』や『梅松論』が記す事情とともに、元弘の変にいたるまでの、正成と後醍醐天皇とのかかわりの中に、その理由をとくかくされた鍵があるのではないか、とみる研究者が多い。今後の解明が待たれる課題である。

正成の享年は未詳である。桜井の宿で別れたという正行の年齢を『太平記』流布本は一一歳とするが、『太平記』の諸本によって異同があり、これまた正確には未詳で、桜井の宿の別れ自体も、『太平記』の虚構ではないかとみる研究者が多い。これに対して、湊川での最期の情景については、「念仏を申候者」(当時の軍陣に参加していることが多い時衆の徒か)が傍近くで見ていたようで、数日後にその者からの伝聞を、奈良興福寺大乗院の僧朝舜が禅南院宛の書状の中に書き記している。それによれば、正成は五月二五日申時(午後四時ごろ)に小家に火をかけて自害したこと、一族二八人が切腹したこと、正成軍の中には、手傷を負いながら布引方面へ逃れた者がいたらしいこと、などが判明する(横井清『中世を生きた人々』)。『太平記』のとおりではないが、最期の情景については、よりたしかな史料が伝えられているわけである。