森本為時の軍忠状には、三度目の石川向城の勤蕃は、予定より一日早く貞和五年(正平四、一三四九)八月九日に終り、高師泰の上洛の供をしたと記されている。石川向城には紀伊守護畠山国清を招きよせて守備を任せると、師泰はこの日にわかに上洛した(『太平記』巻二七)。それは、河内の戦線が一段落したからではなく、幕府首脳の間に大事件がもちあがっていたからであった。

足利尊氏が再興した幕府は、もともと将軍尊氏の独裁ではなく、尊氏の弟直義が民事裁判権や所領安堵権をもち、尊氏と直義の二頭政治であった。そうした権力のあり方に分裂の芽があったが、内乱の経過の中で、幕府内部の亀裂や分裂は深まっていた。直義は内政や統治を担当する立場上、鎌倉時代いらいの秩序を尊重する漸進路線の政策をとり、足利一族など鎌倉時代いらいの有力守護らは、多く直義を支持した。これに対して近畿や西国の武士の中には、積極的に荘園の押領をすすめ、その事実の承認を将軍に求めようとする者が多かった。これらの武士は将軍足利尊氏の執事高師直のもとに集まり、師直・師泰兄弟の言動もまた急進色を強めた。貞和四年(正平三)正月東条を攻撃するにさいし、中世に入ってますます信仰が高まっていた聖徳太子の太子廟を、前述のように師泰が焼き払ったのも、その一例である(『日本歴史大系』第二編第二章)。

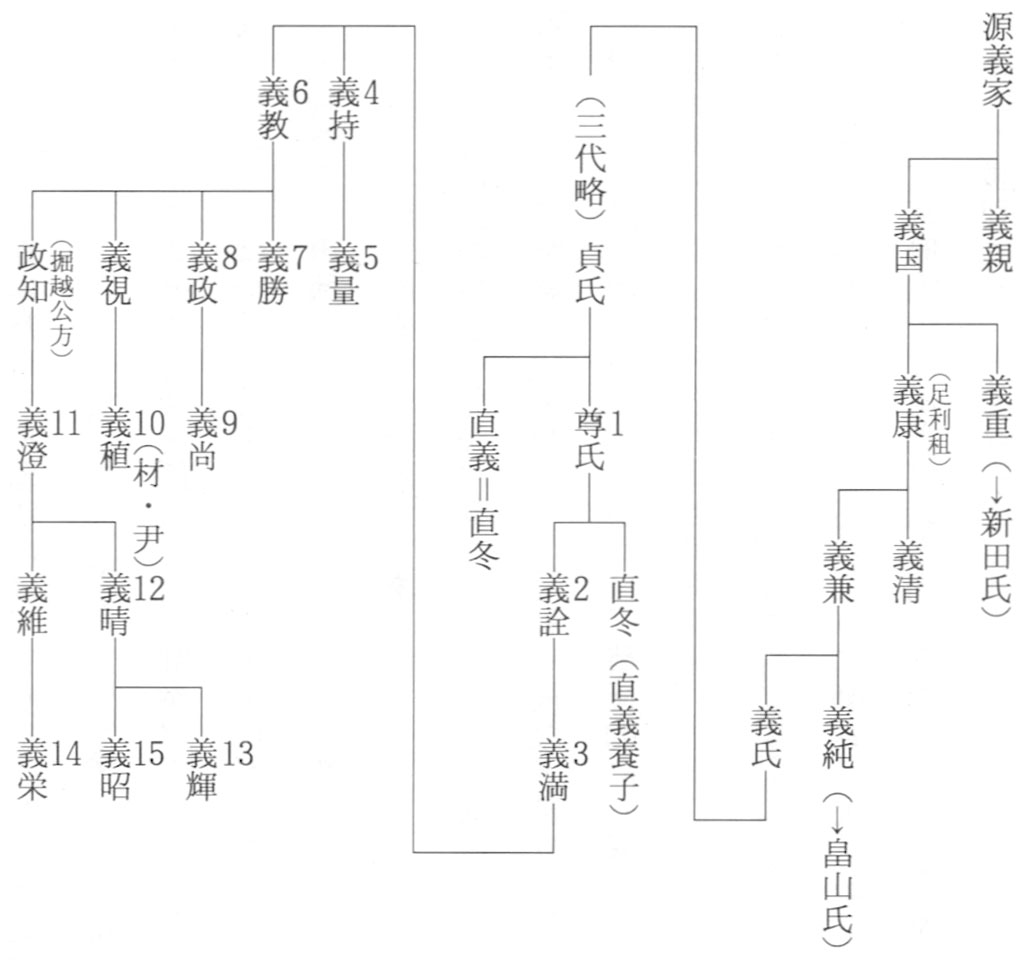

こうして幕府内には足利直義と高師直をそれぞれ領袖とする派閥が生まれ対立が深まっていたが、四条畷の戦いの勝利についで吉野を焼き南朝を賀名生に追いやった高師直の武功の高まりが、両者の対立にいっきょに火をつけることになった。貞和五年(正平四)閏六月、直義の要求によって尊氏は師直の執事を罷免し、甥の師世(もろよ)を登用した。直義の師直に対する先制であったが、八月、師泰が河内から上洛すると形勢は逆転し、師直・師泰は武力で直義を攻撃しようとした。結局直義の政務を停止し、鎌倉にいた尊氏の嫡子義詮(よしあきら)を上洛させて直義の政務を継承させることで和解が成立、この間尊氏は師直を支持し、在京の武士もことごとく師直に属したといわれ、年末には直義は出家してしまった。

こうして高師泰が河内から上洛した後、直義は師直との争いに敗れたが、それは紛争のほんの序の口にすぎなかった。直義の養子直冬は紀伊進攻のあと長門探題に任ぜられて西国に赴任したが、直冬もまた反尊氏の立場をとり、九州の守護らに支持されて挙兵した。『太平記』がいう「天下三分」の形勢が生れたが、これが直義再逆転のきっかけとなった。ちなみに天下を三分しているのは尊氏・直義・直冬をさし、南朝は含まれていない。観応元年(正平五、一三五〇)六月、尊氏は直冬討伐のためまず高師泰を出陣させ、一〇月二八日、尊氏自身も西国へむけて京都を出陣した。