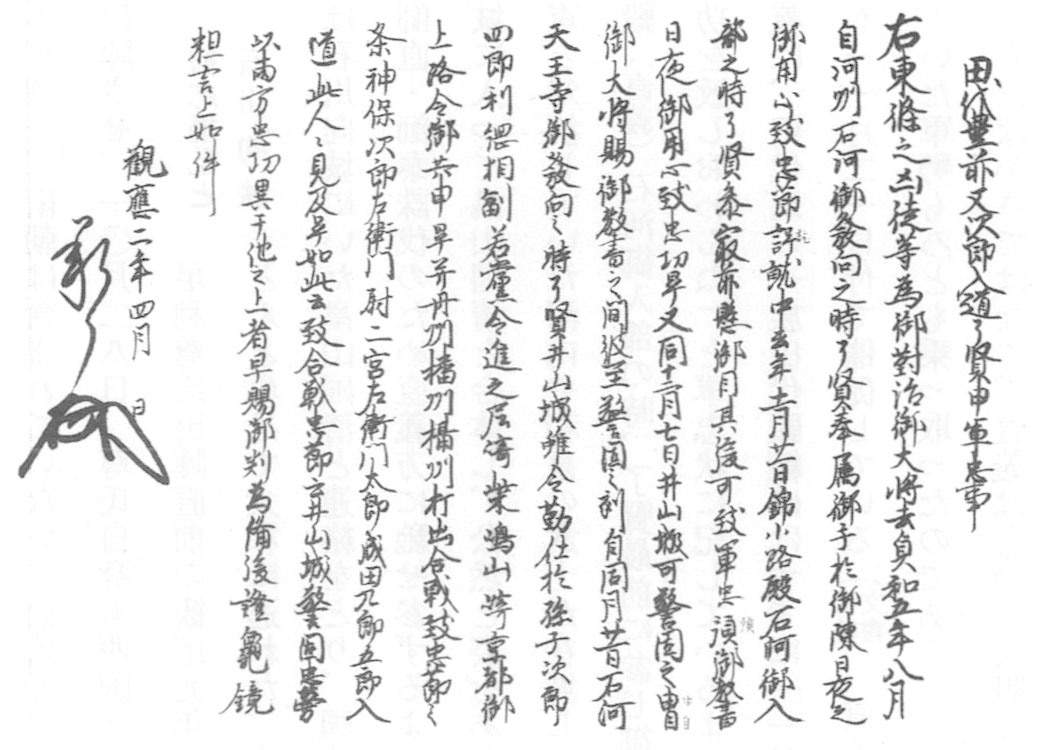

足利尊氏出陣直前の観応元年(正平五、一三五〇)一〇月二六日深夜、足利直義はひそかにほとんど単身で大和に逃れた。京都から失脚した形であったが、矢は放たれたのである。直義は石川向城にいた畠山国清と連絡をとり、国清をまず味方につけると、一一月三日、各地の武将に宛て、高師直・師泰誅伐のため直義方に馳せ参ずるよう、軍勢催促状を発した。そして一一月二一日、直義は石川向城に入って畠山国清と合体し、公然と姿をあらわした。石川向城には、もともと高師泰に属して東条の南朝軍と対抗していた河内や和泉の武士が在城していた。田代了賢もその一人であるが、「十一月廿一日錦小路殿(直義)石河御入部の時、了賢最前に参じ御目に懸り、その後軍忠を致すべき御教書に預り、日夜御用心忠功を致しおわんぬ」と軍忠状に記しているように(中世四一)、直義の石川向城入城とともに直義派となった。直義は、田代氏の一族田代顕綱にはすでに一一月三日付で味方にくるよう催促しているし(田代文書)、淡輪助重にも一一月二一日付で催促している(淡輪文書)。直義はこうして、高師泰が築いた石川向城を、かつて師泰に属していた軍勢もろとも乗っ取ったのである。

そればかりではなく、直義はもっと大胆な手を打っていた。南朝に降伏を申し出たのである。『太平記』(巻二八)は、直義が頼っていった南大和の豪族で南朝に近い越智(おち)伊賀守が、大和・河内・和泉・紀伊・和泉は南朝の勢力下にあるから、南朝に降参し、「先非ヲ改メ後榮ヲ期スル御謀(はかりごと)ヲ廻」らすようにとすすめたというが、直義が京都を出奔して以来の予定の行動であろう。『太平記』は直義の南朝降伏申し出を一二月九日のこととして、四条大納言(隆資か)宛の書状を収載しているが、一一月二三日にすでに京都に、直義の河内入りの情報とともに、「吉野に降参」の噂が伝わっている(中世四一)。またこれより早く一一月三日付で、直義は畠山国清を通じて、和田助家を味方に招いている(和田文書)。和田助家は、千早城攻撃にさいし鎌倉幕府の御家人として軍忠状をのこしていることは前述したが、この時は南朝方のはずで、一族の助氏が東条の南朝軍で活躍していた。その和田助家を招いているのは、南朝軍を切り崩すためというより、すでに南朝へ降伏する交渉がはじまっていたことを示すのかもしれない。

直義の南朝降参は、石川での旗上げにさいして東条からの攻撃をさけることが一つの理由かと思われるが、より大きくは、直義支持者を結集する旗印が必要であるからであった。さらに直義は、南朝降伏を、たんに幕府主流派に謀反するための方便ではなく、南北両朝の合一を、新しい政治路線として考えていた。こうして直義の南朝降伏は、直義が高師直と尊氏にむかって攻勢に転じる決定打となった。

直義の降参は、一二月一三日付の後村上天皇綸旨によって許可された(「観応二年日次記」正月四日条、『大日本史料』六ノ一四)。南朝の公卿の中には、直義の降参は偽りなので直義を誅伐しようという意見もあったが、北畠親房は、南朝もまた偽って降参を許し、京都回復のため直義を利用しようとした、と『太平記』は伝える。直義の降参が許されたことで、東条と石川向城との間には、敵味方の関係はなくなった。

直義と高師直・師泰及び尊氏を領袖とする幕府内部の分裂抗争、いわゆる観応の擾乱は、こうして火を吹くことになった。直義は一二月二一日、石川向城から天王寺に進み、ついで八幡に陣した。備中まで進んでいた尊氏は急遽ひきかえしたが、翌正平六年(観応二)一月一五日桃井直常(もものいただつね)が京都を占領、尊氏の京都奪回はならず、丹波から播磨へと敗走した。二月、直義軍と尊氏軍は再度摂津打出浜で戦い、直義軍優勢のうちに、高師直・師泰を出家させることで、尊氏はかろうじて講和にもちこむことができた。そして帰洛の途中、直義の手の者によって高師直・師泰は殺害された。