南北朝内乱は、管領細川頼之の活躍を以てしても終わらなかった。『太平記』が、前述のように細川頼之の上洛を記して擱筆しているのは、じつは、楠木正儀らの天野行宮攻撃がおこなわれた応安年間ごろに、原態が成立しているからである。幕府有力武将内の抗争はなお根強く、康暦元年(天授五、一三七九)、細川頼之は結局失脚して、讃岐に帰った。頼之の失脚によって、楠木正儀は、幕府内での有力な支持者を失うことになった。その前年天授四年(永和四)に楠木氏の一族和泉の橋本正督(まさたか)が紀伊で挙兵したさい、正儀は討伐軍には加えられず、和泉守護も山名氏清(うじきよ)と交替させられている。橋本正督はのち敗死するが、正儀の幕府内における立場も低下していた。

この間、南河内はひきつづき南朝の勢力下にあった。応安六年(文中二、一三七三)の進攻後も、幕府軍はそのまま南河内を制圧したわけではなかった。文中三年七月二〇日付の綸旨によって、宇礼志荘の公文職が、鳩原下司職の代わりとして、観心寺に与えられている(「観心寺文書」一三四)。この公文職は、「甘南国幸(くにゆき)跡」と記されている。「甘南国幸がもと知行していた跡地」という意味である。「甘南」はおそらく「甘南備」で、甘南国幸は甘南備を本拠とする武士であろう。ただし甘南国幸については他に史料はなく、幕府方であったか南朝方であったかも、知行権を失った理由も不明という他ないが、南朝は、宇礼志荘公文職を観心寺に宛行う権限をにぎっていたわけである。ただしこの綸旨の用紙は通常の宿紙(薄墨色の再生紙)ではない白紙が用いられており、正本とするにはやや問題がのこるようである。

だが、観心寺文書には、永和四年(天授四、一三七八)三月日付で、下岩瀬(現河内長野市)の田地一反を観心寺御影堂供養法料田に売却した文書(「同」一三五)。永徳二年(弘和二、一三八二)正月一三日付で、小西見村(同上)の田地半(一八〇歩)を観心寺御影堂に寄進した文書(「同」一三六)がみられる。永和も永徳も、北朝年号である。観心寺には延元元年(建武三、一三三六)いらい永和四年までの文書は一一三通伝来するが、ただの一通も北朝年号の文書はない。永和四年にいたってはじめて北朝年号の文書があらわれるのは、南河内にもようやく北朝=幕府勢力が浸透してきたこと、それだけ、楠木正儀が去ったあとの南朝勢力が減退しつつあったことを示すものであろう。

こうした状況の中で、楠木正儀がふたたび南朝方に帰参する素地が形成されたものと思われる。正儀は、弘和二年(永徳二、一三八二)閏正月二四日、平尾(現美原町)で、和泉守護山名氏清の軍勢と戦って破れた(『南山巡狩録』追加)。その前月三〇日に、正儀は北朝年号を使って和田助氏に所領を安堵しているから(和田文書)、平尾合戦の直前に、南朝に帰参したようである。それまで正儀は東条の本拠を離れていたはずだが、ふたたび東条に帰り、楠木一族の総領に復したものと思われる。しかし南朝復帰の緒戦と思われる平尾の戦いが手痛い敗戦であったことが象徴するように、東条の南朝軍は、正儀が復帰しても、もはやかつての勢力をとりもどすことはなかった。

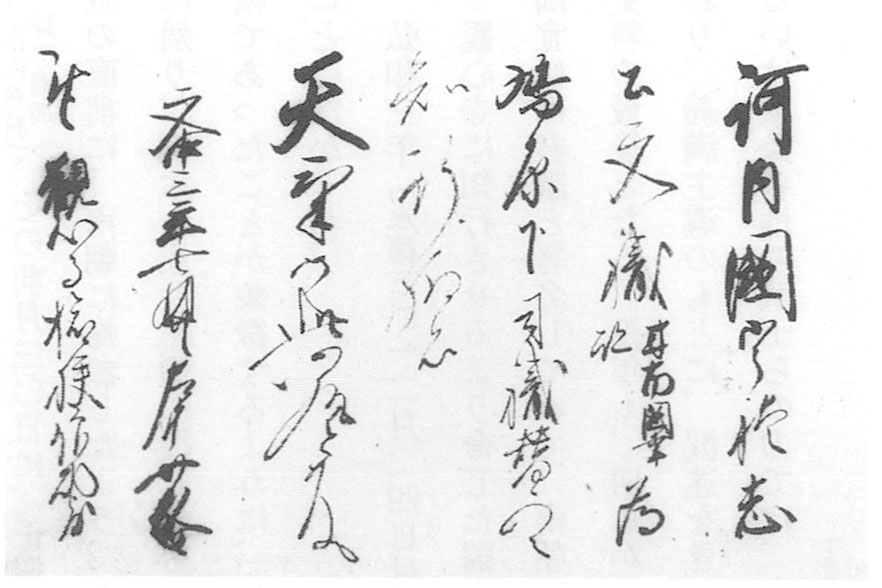

弘和三年(永徳三)一二月二四日付で、正儀は、河野辺兵庫頭に宛て、観心寺七カ村の預所職を綸旨のとおり観心寺に知行させるよう命じた国宣を出している(「観心寺文書」一三八)。正儀は、南朝の河内国司にも復帰し、また、国宣には参議と署名していて、南朝の公卿にも列していた。しかしこの文書が、正儀の確実な行跡を伝える史料の最後となる。没年も、明らかではない。折から三代将軍足利義満にはようやく将軍としての貫禄が備わり、義満主導のもとに、混迷をきわめた有力武将らの分裂抗争も、終息をむかえつつあった。正儀や、あるいは東条各地の武士らの力では、もはやどうするすべもなかった、というべきであろう。