翌寛正二年(一四六一)正月二日、嶽山籠城衆は誉田・道明寺の辺りへ下り、兵糧(ひょうろう)をとるため乱暴した。政長方からも押しかけて太子河原で合戦となり、敵味方三十余人が討ち死した(『新撰長禄寛正記』『雑事記』同年正月七日条)。

籠城が長びくにつれて、当然兵糧が大問題となる。寛正二年二月のはじめごろで、籠城衆のうち、「ヲトナ衆十頭分」はみずから調達しているが、その余一〇〇〇人分は、大和の越智氏から搬入している、といわれている(『経覚私要鈔』同年二月五日条)。「ヲトナ衆」は、主だった被官のことであろう。そのほかに一〇〇〇人もの軍勢が籠城していたようであるが、その兵糧は、越智氏が搬入していたのである。越智氏は、嶽山の南方から紀伊に出る通路を確保していた(『新撰長禄寛正記』)。

なお、寛正二年正月から二月のころは、中世最大の飢饉である寛正の飢饉のまっ最中で、京都には一〇万人をこす難民が巷にあふれ、賀茂川周辺だけで八万二〇〇〇人もの餓死者が出たといわれる(『碧山日録』同年二月晦日条)。数年来旱魃などの気象異変がつづいた上に、河内はじめ紀伊・越中の畠山氏領国などで兵乱がつづいた結果で、兵乱は将軍の「成敗不足」(政治が悪い、といった意味)だと、大乗院尋尊は鋭く批判している(中世五六)。大和や山城では寛正元年は特別に凶作であったわけではないが(熱田公「寛正の飢饉と大和」(『地域史と歴史教育』所収))、嶽山合戦が飢饉の被害を大きくしたことはたしかであろう。

寛正二年正月二三日付で、将軍足利義政は義就追罰を督促する御内書(ごないしょ)を大乗院尋尊宛に出し、二月一〇日に尋尊のもとにとどいている。その中で、「近日南方同意の企あるの由、その聞え候」と記されていることが注目される。南方とは、後南朝のことである。義就は、後南朝の勢力と積極的に結んだようにはみえない。しかし義就を支持する河内国人の須屋・甲斐庄氏は「楠木党」と『新撰長禄寛正記』は記しているし、越智氏は後南朝と関係が深い。しかも義就は嶽山城に孤立して籠城していたのではなく、越智氏の援助によって南方の通路を確保し、嶽山以南の南河内を現実に支配していた。「南方同意」は、将軍義政や幕府首脳の杞憂ではなかった。

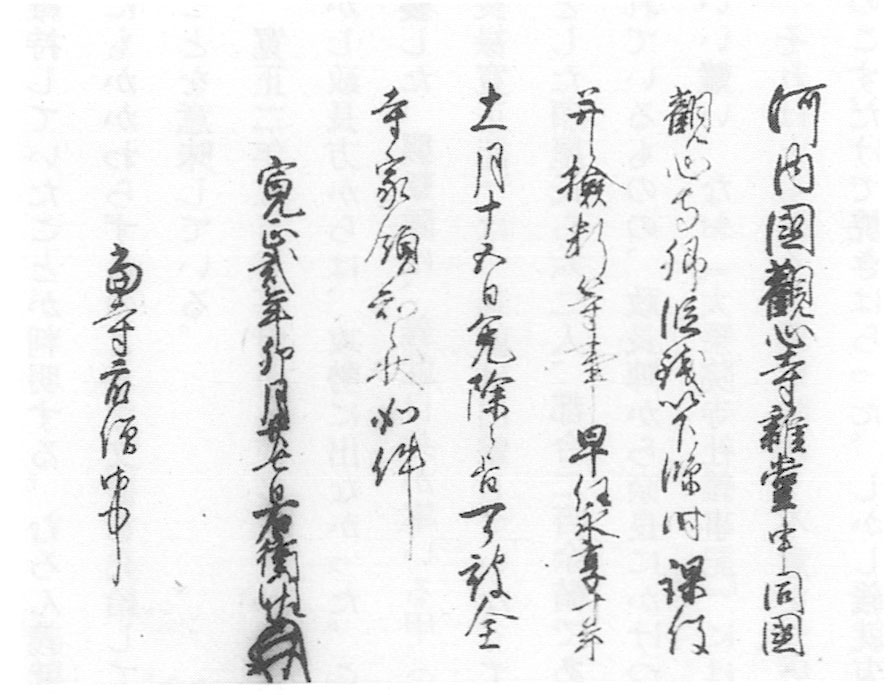

観心寺文書には、寛正二年四月二七日の日付で、当方(義就方)軍勢の観心寺や寺領内での乱暴狼藉などを禁じた三カ条からなる義就の禁制がある(「観心寺文書」二六六)。義就は観心寺や周辺寺領を軍事的に統制できた何よりの証拠で、その故に観心寺から義就に願い出て、この禁制が下付されたのである。さらに同日付で義就は、観心寺からの要請により同寺に対し、寺領の段銭以下臨時課役の停止を、父持国の安堵状のとおりに安堵し、また観心寺七郷の地頭・領家両職半分を安堵し、二通の安堵状はともに神保国久(くにひさ)から中村助通(すけみち)へ、中村助通から近藤四郎左衛門尉へと遵行されている(「同」二七〇~二七二)、観心寺はひきつづき義就を守護と認め、義就もまた守護としての権限を行使し、領国支配の機構も維持していたことが判明する。むろん義就は守護ではなく、失脚して幕府軍の追討をうけている身である。にもかかわらずこのような文書を発給しているのであるが、嶽山以南の南河内は、義就の占領地域であったことを意味している。

寛正二年五月、幕府から使者二人が奈良をへて弘川にいる政長のもとを訪れ、嶽山城攻撃を督促した。しかし政長方からは、攻勢に出なかった。これに対して義就方からは、六月二一日早朝、弘川の政長本陣を急襲した。襲撃隊は、義就自身が率いる甲(甲冑をつけた武士)五、六〇〇ともいわれるが(『経覚私要鈔』同年六月二一日条)『新撰長禄寛正記』は、義就は出撃していなくて、籠城して兵粮攻めを待つより弘川に突入して運命を見定めようとした須屋氏ら六二人、都合二百余騎であったという。大きな違いがあるが、『経覚私要鈔』は当日に記録されているものの、政長陣から奈良にかけつけた者の情報であって、確認情報ではなく、いずれが正しいともいい難い。なお『大乗院寺社雑事記』には、この合戦の記事はない。

それはともかく、襲撃隊は、不意をついて下弘川をことごとく焼き、政長本陣のある上弘川も、坊三間をのこすだけで焼きはらった。しかし義就方は「一人当千」の須屋兄弟ならびに子息以下二十余人が討死し、政長方にも神保惣次郎・丹下三郎以下二十余人を討死させる損害を与えたものの、政長や光宣は無事で、弘川陣の攻略はならず、義就勢はふたたび嶽山城へ帰った(『経覚私要鈔』同年六月二一日条)。

帰城にさいし義就勢は、政長勢四人を生け捕りにした。嶽山城で三人は殺したものの、一人は大和の者であることが判明した。義就は「分国者ならばすぐに殺すのだが、大和者で筒井氏に誘われてきているだけだ、一人を助けたとて何の恐怖にもなるまい」といい、飯まで与えて釈放した。衆人はこの処置に感じ入ったという。『経覚私要鈔』に記される逸話であるが、弘川陣急襲には失敗したものの嶽山城中にはまだまだ余裕がありそうであり、また義就の強い分国領有意識も知られて興味ぶかい。

いっぽう『新撰長禄寛正記』が記す義就方の討死者の中に、龍泉孫次郎の名前がみえる。また須屋孫次郎は、体に矢七、八本を射立てられても、立って両眼を見ひらいたまま死んだ。須屋孫次郎は、前年の春、逃げ出した義就秘蔵の鷹が弘川陣にいるのを聞き、ただ一人堂々と名のり出てつれ帰り「あっぱれ大強の兵かな」と敵からも味方からも称讚されたことがあったが、はたしてこのようなみごとな最期をとげた、と記している。『経覚私要鈔』に、須屋兄弟が「一人当千者」と記されているのと符合し、当時有名な逸話であったようである。

弘川陣の夜襲失敗後は、義就方からは討って出ることもなく、嶽山城と金胎寺城に軍勢を籠め、寄せ手の攻めかかるのを待つだけとなって、寛正二年は暮れた(『新撰長禄寛正記』)。史料の上では、ここにはじめて金胎寺城が登場する。政長方からも、積極的な攻勢に出なかったわけである(中世五七)。