南山城で対陣した両畠山軍がこのような形で撤退したことは、畠山義就追討の幕命や綸旨をうけていた畠山政長の面目を失わせた。文明一八年(一四八六)五月には山城守護には伊勢貞陸(いせさだおか)が任命され、七月には政長の管領も解任されて、代って細川政元が管領となった。管領交代の直前、政長の嫡子が細川政元邸で元服して尚順(ひさのぶ)と名乗った。政長は、もはや過去の人となりつつあった。

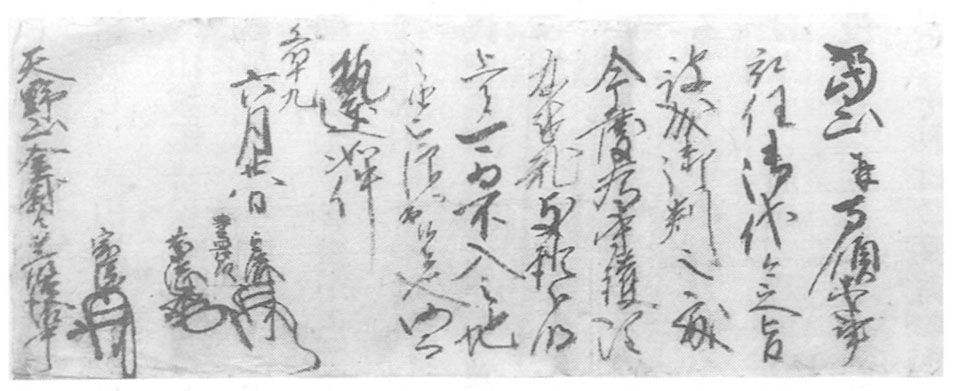

これに対して義就には、文明一八年三月、将軍足利義尚から、いったんは赦免の御内書が発せられた(『長興宿禰記』文明一八年三月一三日条ほか)。畠山政長と細川政元の反対で赦免は実現しなかったものの、文明九年いらいつづく事実上の南河内支配は、より安定したものとなった。文明一八年一一月九日付で義就は金剛寺住侶中にあてて、代々の宣旨・院宣などに任せて四至内田畠・山野以下に対する所当官物・国役・臨時雑事の賦課を免除する安堵状を出し(「金剛寺文書」二六七)、翌文明一九年六月二八日にも、金剛寺と寺領を守護不入の地とする義就の命令を、小柳貞綱(こやなぎさだつな)・豊岡慶綱(とよおかよしつな)・花田家清(はなだいえきよ)三人の奉行人から伝達している(「同」二六八)。課役を免除したり、守護不入としたりする公式の権限は、義就にはない。この時点でも守護は依然政長であった。だが金剛寺は、嶽山合戦最中の観心寺と同じように、形式上の守護である政長よりも、義就を事実上の守護と認め、安堵状などの下付を要請したことから、右の文書は出されたのである。両畠山軍の山城撤退以後、義就による南河内支配がさらに安定したこと、また、奉行人の制度など、統治のための組織整備もすすんでいたことを、右の文書は示している。

畠山義就は、延徳二年(一四九〇)一二月一二日、病により、富田林市域にも大きな足跡をのこしてきた波瀾の生涯を閉じた(『大乗院日記目録』延徳二年一二月一二日条)。享年五四歳であった。その直前閏八月にも、あらためて義就追討の幕府奉書が諸所に出されていた(『雑事記』延徳二年九月一三日条)。この間将軍義尚は六角(ろっかく)氏を討つため近江(現滋賀県)出陣中に延徳元年病没、延徳二年正月には足利義政も没し、義材(よしき)が一〇代将軍となっていた。あらためての義就追討令は、新将軍の権威を示そうとしたものでもあったろう。そして義材は、延徳三年に近江を再征する。

新将軍からも追討令が出されている事情もあったからであろうか、義就の死は秘密とされ、葬儀もなかった(『大乗院日記目録』延徳二年一二月一二日条)。義就のあとは嫡子基家(もといえ)がついだが、これを機に政長方から攻勢に出ることはなかった。将軍義材近江出陣直前の延徳三年八月には、基家とその与党追討のため政長に協力するよう命じた幕府の奉書が諸所に出されたが(『雑事記』延徳三年九月二七日条)、すぐには合戦ははじまらなかった。もっとも、基家の有力被官の間では動揺があった。三奉行と遊佐就家(なりいえ)・誉田氏が対立し、三奉行のうち花田家清・豊岡慶綱の二人は没落してしまったのである(『同』延徳三年二月二五日条)。しかし基家の基盤をゆるがすような大事件とはならず、基家は義就のあとをうけて南河内の支配をつづけた。

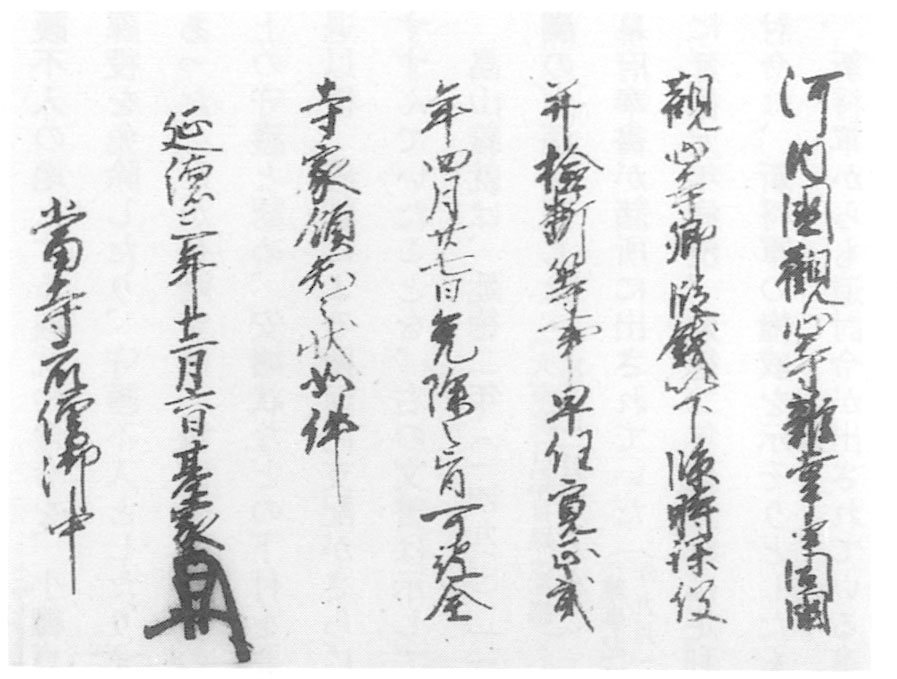

延徳三年一二月六日付で基家は、観心寺に対して、寺家・寺領中で軍勢らの乱妨狼藉を禁じる、以下三カ条の禁制を与え、また同日付で、①寺領観心寺七郷の地頭職と領家職半分の安堵、②観心寺荘の下司・公文両職の安堵、③観心寺郷の段銭以下臨時課役の免除、など四通の安堵状を与えている(「観心寺文書」三二二~三二六)。このうち③は嶽山籠城中の義就が与えた安堵状を確認したもの、②は守護畠山持国の寄進状を確認したものである。基家は当初から幕府の追討をうける立場であったが、観心寺は、現実に南河内を支配する事実上の守護とみていたわけである。

延徳四年五月には、河内一国の百姓らが、八〇カ条にわたって「不法」(法に反した行為)を訴え出、基家は掟法を定めて足軽を停止している(『雑記事』延徳四年五月二三日条)。八〇カ条の内容はわからないが、足軽の乱妨狼藉を中心に不法を告発したものだったのであろう。そしてこの告発は、山城国一揆に刺激されてのことかと思われるが、基家は足軽停止という処置をとって、これに答えた。同年九月には、右の不法告発と関係があるのかどうかわからないが、誉田屋形で、地下人(武士以外の庶民)二一人が処刑されている(『同』明応元年九月二〇日条)。基家の、領内統治の一端を示す史料である。

かくて義就のあとをついだ基家は、事実上の守護として、あるいは戦国大名として、南河内の比較的安定した支配をはじめていた。