天文五年(一五三六)九月、細川晴元は入京し、政権の座についた。それまでに晴元と一向一揆は講和し、京都を事実上支配していた法華一揆は弾圧され、また将軍義晴と晴元との妥協も成立していた。晴元政権の成立によって、畿内戦局はしばしの安定期をむかえた。

晴元政権のもと、河内では義就流畠山在氏(ありうじ)、政長流畠山政国(まさくに)の二人がそれぞれ守護となって半国ずつ支配する半国守護制が成立した。ただし二人の守護は名目にすぎず、実体は守護代義就流木沢長政、政長流遊佐長教二人の実力者の妥協によって成立したものであった。

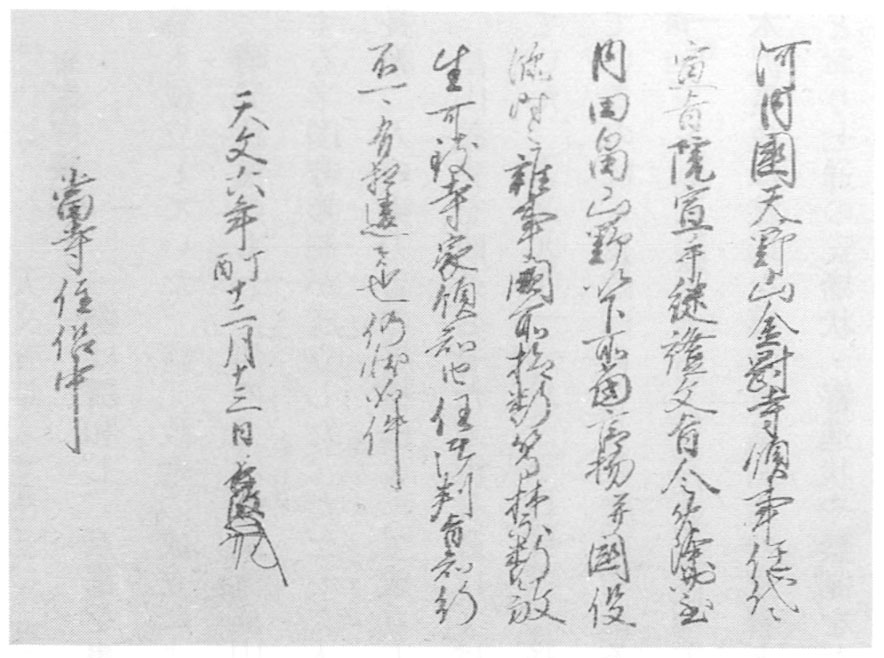

畠山義尭を敗死させた木沢長政は、はじめ畠山氏の家督を名目的にもかつがない、自立した勢力を目ざしていた。天文元年一一月一三日付で、長政の直状(じきじょう)(直接命令)として観心寺に対し寺領などの安堵をおこなっているのは、長政は自立した勢力であること、観心寺もまたそのように認めていたことを示している(「観心寺文書」四一五)。木沢長政のそのような立場は、天文五年までつづく(「同」四二七)。しかし天文六年一一月ごろにいたって、木沢長政は在氏を義就流畠山氏の家督として擁立した。同年一一月一三日付で、在氏は観心寺に宛てて先例どおり七通の安堵状・寄進状や禁制をだしているが(「同」四三三~四三五、四三七~四四〇)、それは「御屋形様継目御判」(「同」四四一)であった。その判物(花押をすえた文書)をもらうため観心寺は計一〇貫文の礼銭をだしている。在氏は飯盛城にいたこと、平若狭守・井口・木沢中務の三人が奉行人であることも判明する。また木沢左近大夫入道(浮泛(ほうはん))は観心寺宛の文書をたびたび遵行しているから、錦部郡方面の郡代であろう。木沢長政には肩書が付されていないが、守護代であるはずである。なお礼銭は、在氏に三貫文、三奉行と長政・浮泛に各一貫文、取継の窪田(くぼた)豊前入道(家則)に二貫文が出されている(「同」四四一)。観心寺には代々守護の安堵状などが多数のこされているが、それをうけるためには、いつもこのような礼銭が必要であった。他の寺社もむろん同様で、後に述べる喜志宮などの禁制も、礼銭と引き替えに出されたものであった。

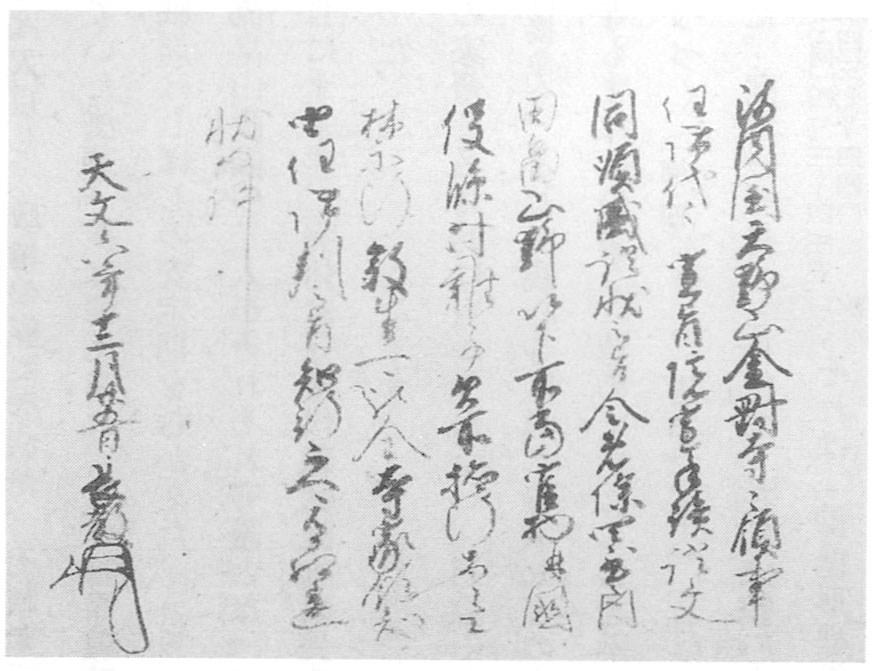

いっぽう政長流畠山氏では、前述した長経の擁立は長続きしなかった。天文五年五月ごろには長経の弟播磨守勝熙(かつひろ)が高屋城主となって屋形と称されている(『証如上人日記』天文五年五月一八日条)。しかし勝熙の高屋城主も長続きせず、天文七年七月四日には、弥九郎政国が高屋城主として入城(『同』天文七年七月四日条)、まもなく家督として将軍足利義晴から認められている(『御内書案』)。畠山長経と勝煕がそれぞれ短期に終ったのは、ともに守護代遊佐長教とあわず、長教から忌避されたからであろう。長経の擁立自体、遊佐長教ら高屋城衆と木沢長政との妥協的対応の結果と推測されることは前述したが、長経の擁立以後、遊佐長教と木沢長政の二人が共同して河内を統治しようとしていた。畠山両流家督の間ではなく守護代の間で、和睦が成立したといってよい。天文五年四月には、遊佐長教と木沢長政がそれぞれ誉田の道場に禁制を下しているし(『証如上人日記』天文五年四月二五日条)、天文六年一二月には二人はそれぞれ金剛寺に対し寺領等の安堵をおこなっている(「金剛寺文書」三二四・三二八)。錦部郡方面にあっても、二人を河内統治の実力者とみていたのである。

幕府も、この事実を無視することはできなかったが、細川晴元政権の成立によってかた時の安定をとりもどした幕府政治のもとでは、守護代を守護とするわけにはいかない。こうして二人の実力者が擁立した畠山政国・同在氏がそれぞれ河内半国守護として公認されたのであった。なお畠山在氏が守護として公認された年月は確定できないが、天文八年には将軍に音信を通じており(『大館常興日記』天文八年七月二日条ほか)、おそらく畠山政国と同じころに将軍から公認されたものと思われる。

こうして長年にわたって畠山両流が深刻な分裂抗争をくり返してきた河内に、畠山両流がそれぞれ守護となる半国守護制が、はじめて出現したのである(小谷利明「戦国期の河内における国郡支配について」(八尾市立歴史民俗資料館『研究紀要』創刊号)、森田恭二『河内守護畠山氏の研究』ほか)。