龍泉寺の中世について、地下から掘り出された様々の徴証資料から考えてきた。ともすれば楠木一族とのかかわりから南北朝時代が注目されがちな土地柄ではあるが、中世の河内を凝視することによって、新たな歴史の側面も浮かびあがってくるだろう。本節は、龍泉寺という古代に創建された寺院がたどった歴史をたどることによって、資料として、とくに文字史料として残されていない地域の歴史をかいまみることができたのではないかと考えている。すでに見たように龍泉寺は『多聞院日記』永正四年(一五〇七)一二月七日条に「一、嶽山之麓毎日大焼云々」とある文章でも明らかなように、この大火でことごとく灰燼に帰してしまったのである。幸い龍泉寺には八脚門と若干の仏像、什物などが残されたが、かつての様相とはあまりにも大きくかけ離れた姿となりはてたのである。

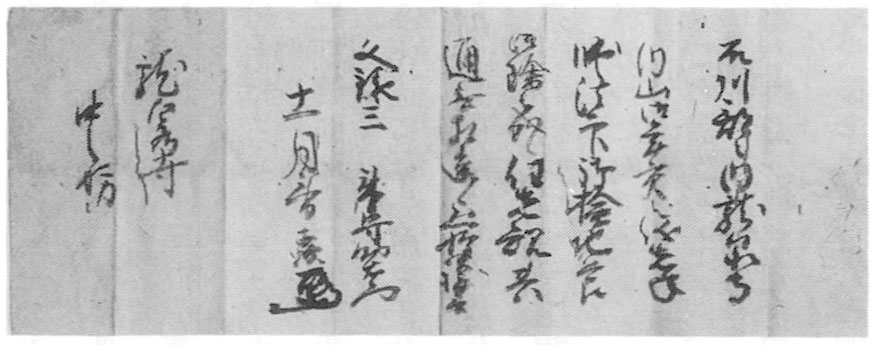

こうした嶽山合戦以来の戦国期の災禍のため、龍泉寺の中世文書はほとんどみられず、現在の龍泉寺に残る最古の文書は、文禄三年(一五九四)の年紀のものである(写真134)。この史料によれば、帥(そち)法印により「先年」検地がおこなわれ、その際に龍泉寺中之坊の山年貢検地が免除されていたが、文禄三年になり来守(くるす)正次という人物によって再び山年貢の検地免除が安堵されていることが明らかとなる。河内国では、天正一一年(一五八三)及び一二年から一三年・一四年にかけての二度にわたる羽柴(豊臣)秀吉の指出(さしだし)検地がおこなわれており(近世編第一章第一節参照)、「先年」の検地とはおそらくその時のものをさすと思われる。また文禄の安堵は、いわゆる文禄検地(太閤検地)の時のことと考えられるが、この時の検地帳が確認されていないので、龍泉村での文禄検地の実施はこれまで未確認であった。しかし太閤検地の悉皆的な性格からみて当然この村でも文禄検地が実施されたと考えられ、この史料はその事実を傍証しうるものと考えられる。

また龍泉村では、慶長一三年(一六〇八)に、片桐且元を責任者とする検地が実施されており(近世編第一章第三節参照)、このとき以来龍泉寺の燈明料として三石が認められている(龍泉草尾家文書)。しかし、観心寺や金剛寺・叡福寺といった近隣の寺院に認められていた朱印地が本寺には存在しなかったことに現れているように、その衰退は歴然としており、一時は二三を数えた坊院も、江戸時代の文書では、五、六の坊院の名を最大数として数えるという状態に至っている。

さらに江戸幕府のとった寺檀制度からは除外され、地元にすら檀家が一軒も存在しないという状況があり、わずかに残された寺領地からの収入を得て細々と維持運営がおこなわれてきた。この間、石川近江守をはじめとして、代々白木藩主の帰依をうけ、鳥居や石橋などの寄進をうけているのはせめてもである。