小堀遠江守政一代官に代わり、寛永一〇年から富田林村ほか四カ村を支配したのは、松村吉左衛門尉時直である。松村時直は大和出身で藤原氏の系統であるが、時直は慶長一九年(一六一四)四月、兄の時安につぎ徳川氏の代官職をつとめ、正保三年(一六四六)六月に死亡している。そのあと、松村吉左衛門権四郎が継承し、廩米三〇〇俵を支給され、ひきつづき代官職にあり、明暦元年(一六五五)までその任にあった(『新訂寛政譜』)。松村父子つづいて、富田林村と近隣村落の支配領主であった。

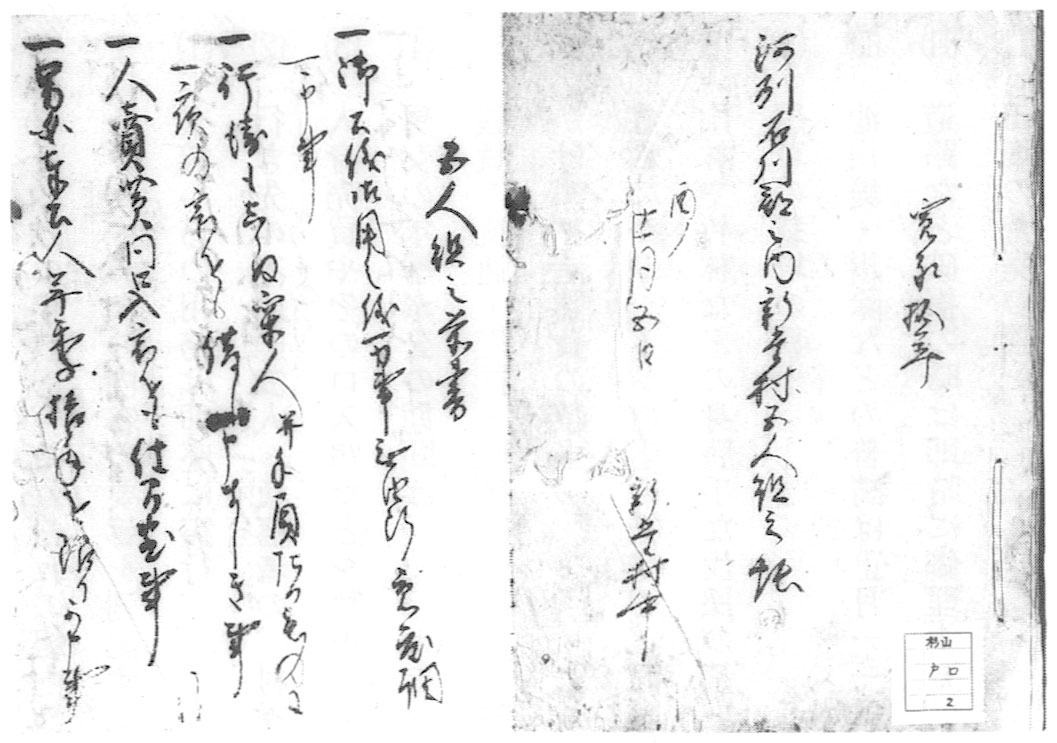

寛永一〇年一一月五日の年紀のある「河州石川郡之内新堂村五人組之帳」がある(近世Ⅰの六)。それは五人組の前書として、二一カ条の条文をあげ、庄屋の理右衛門と宗右衛門の二人および、六人組が一、五人組が四二、四人組が一と合計四四の組数と、それぞれの組内の戸主の名前が書かれ、領主たる松村吉左衛門尉あてに差し出されている。二一カ条の内容の要旨を列記するとつぎのとおりである。

(1) 公儀からの用務は即座に実行。

(2) 行き先の不明の浪人・負傷者の、村々での宿泊禁止。

(3) 人身売買やその口入宿などを禁止。

(4) 男女の年季奉公の期間は、一〇カ年を限度とする。

(5) 銭貨の流通・売買・取替につき、公儀からの命令を厳守。

(6) かけ事や諸勝負の禁止。

(7) 在村のキリシタン信者の摘発や、同宗旨者の宿泊は厳禁。

(8) 山林や竹林などの身勝手な伐採の禁止。

(9) 煙草の栽培の禁止。

(10) 池川堤・川除などの普請は正月一一日より開始。

(11) 道路など破損の時は即時に修理する。

(12) 田畑の荒廃の禁止。

(13) 年貢の下札が下付されると、農民にすぐに免割し年貢を皆済のこと。

(14) 年貢米の品質をよく吟味し、その容量や縄俵入りを正確にし納入する。

(15) 年貢米一石に三升ずつの口米を納入。

(16) 年貢米未進で逃亡の農民には、五人組が責任をもって納入し、五人組が逃亡したときは村中の連帯責任で皆済のこと。

(17) 農民の訴願は申し出ること。

(18) 家臣が地方へ出向のとき、村方からの借銀を禁止する。貸与も不可。

(19) 家臣がその家人や召使などと相互の売買行為を禁止。

(20) 同様に、家臣がその家人や召使などと、相互に贈り物を禁止。

(21) 領主からの発給の文書がないと、人馬の使役ができない。

五人組制度が全国的規模で、幕領や大名領などに実施されていくのは、寛永一〇年代といわれている。この点からみると、五人組制度の実施過程のなかでは、五人組帳として、年代の旧いものに数えられよう。近隣地域の年代的に近接する同じ性格の史料として、羽曳野市域に属するが、丹南郡伊賀村の元和八年(一六二二)の「伊賀村拾人組御定被成候条々」があげられる(『羽曳野市史』五)。五人組制度がもっとも重視されたのは幕領であり、諸藩でも多くこの制度を採用した。寛永一四年(一六三七)一〇月、幕府は五人組の任務や責任につき、九カ条にわたり申し定めている。それは第一条に、「従二此前一被二仰付一候五人組、弥入レ念可二相改一事」とあり、五人組の結成とその吟味とを強調している。つぎに、在村における悪党・悪人・盗賊の取締・吟味や、不審者の村方宿泊などについて、「早々其所之庄屋・五人組迄有様に可二申届一事」と、五人組による監視をその責任と規定している点に注目したい。第五条では「郷中より奉公に出候とも、又商売に行候共、先之落着所を庄屋・五人組に知らせ、罷越候様可二申付一事」として、奉公人の落着先の確認を五人組の任務としている。そのほかの条項では、悪党・盗賊の取締り捕縛も五人組の責任で、かくまって他所からの訴人で判明するときは、五人組一同を処罰すると厳命している(児玉幸多編『近世農政史料集』(江戸幕府法令上))。

五人組の目的は刀狩りにより武装解除された農村を、相互監視という方法で自警させること、第二には連帯責任制による年貢米未進や農民の欠落を防止すること、そして、第三にはキリシタンの禁制を徹底させることにあったのである。以上の観点にたち、新堂村の五人組前書の条項をみると、五人組制度の目的やその機能が、キリシタン宗門の禁制と、浪人・悪党の取締りということに局限するよりも、寛永期以降、自立の過程にあった小農民たちを、村落内に閉じこめてその生活全般を規定しその行動を監視し、年貢収奪をはかろうとする方向性が、強く示されているように思われる。また、規定の内容は、あくまで領主の農民統治の前提のための内容が中心で、農民間の相互救済の規定は全くみられない。それは、年貢納入・治安維持のための連帯責任制をとっており、相互扶助といっても、あくまで年貢納入などのための手段であって、それ自身が目的でなかったことにも、ふれておきたい。