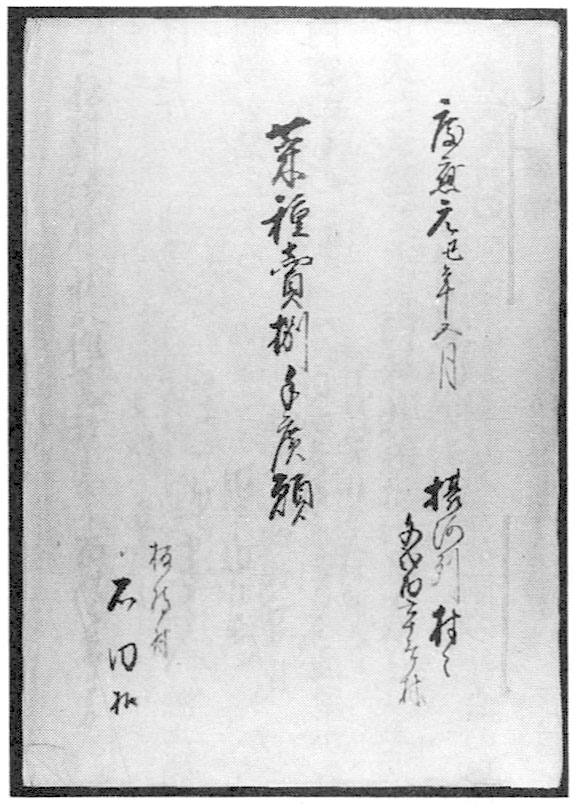

江戸時代を通じ参加した摂河の村数では、もっとも規模の大きい部類といわれている菜種国訴が、慶応元年(一八六五)四月から始まった。四月に菜種国訴をよびかける廻状が、摂河の各地から廻達され、河内の狭山・丹南・館林・小田原・伯太・宇都宮・沼田・小泉各藩の私領から、信楽代官所の支配下の村々が、対象となった。それは廻状を通じ参会・協議を経て、さらに「頼談書」と称する一種の「頼み証文」を交わし、各地から惣代を選出し、急速に国訴の組織だてが進んだという。摂州西成郡江口村田中田左衛門を始め五〇数人が惣代となり、五月二〇日に奉行所へ訴え出た。彼らは摂河の農民が菜種売捌方手狭で難渋しており、村々の百姓が幕府が必要とする「御用油」を相勤めるので、種物・油の正路の相場をたてたい願を申し出ている。その訴状には、絞り油屋たちが、御用油調達をたてに菜種の買い入れ価格や、買い場を協定する現状を農民困窮の原因として批判し、その根本的な解決のため、「御用油」を農民が請負うことを述べている。つまり、菜種のことはこれまで、米麦綿と同様に手広く売買すべき品ではあるが、在々からの絞り立ての油類を残らず「御用油」と唱え、油屋たちの決定した値段に従っていた。最近になって肥料価格や給銀の高騰に加え、諸負担の増加、献金・御用金の賦課や歩兵人足などの負担などで農民生活は困難になってきている。毎年必要の油の入用高にもとづき絞り油屋に代わって、農民が請負い、絞り油料金も菜種の価格を勘案して決定し、一郡に一両人ずつ然るべき絞り油屋を定め、時々の相場が下直になるように「御用油」を相勤めたい。われわれ農民が御用油を引き受けることが許可されると、毎年必要な御用油のため、過去一〇カ年の平均を見つもり絞り草の菜種の供給を確保する。もし、それ以外の臨時の必要の分は、そのときの相場で御用立てたいと申し述べている。つづけて、従来、冥加銀などの納入を申し立て営業の油屋から、支障を申し立てることもあるが、「御用油」を摂河農民で引き受けることが許可になると、株持油屋の内で「正路之人」を見立て菜種を売捌くので、手広く売買できることになるだろうと付言している(東板持石田家文書「菜種売捌手広願」(慶応元年五月))。その結果、農民惣代と油仲間代表が、正式に会談することになり、農民の主張を大幅に取り入れて示談は成立した。一〇カ条から成り立っているが、その主要な点は次のようであった。摂河の在々からの産出の菜種は、時々の状況で出会い相場で売買する。菜種値段の買い入れの協定はしない。油屋が自己の居村を中心に、独占的な営業圏を設けない。油粕も量目や品質を公正にし、法外な値段を禁止する。油稼ぎに余分な負担がかかったとき、農民代表を通じ摂河一同へ披露する。以上のような内容のものであった。その後、在方の油屋からこの案に苦情が出たなどの一件もあったが、七月に、幕府の正式な承認で示談書が成立したらしい(『大阪府史』七)。