しかし前句付俳諧の盛行の中心は、こういう風雅志向であったのではない。可正は一句付が「郡中不レ残(のこらず)はやりもて来て、女子童べ山賊の類迄もてあそぶやうに成たり」といっている。俳諧が従来有していた四季・恋・雑という部立てによる六句付や、言葉づかいの煩雑な規則を排し、だれもが自由に前句に対して一句付けるという一句付が盛行してきたと語られるのである。そこには一部数寄者層による風雅を志向する前句付俳諧を残しながら、他方で広汎な庶民による俳諧の雑俳化という大きな変化がもたらされつつあったのである。

そういう前句付俳諧を世の中に宣揚しようとして、多くの清書本の中から秀句を集めて出版されたものが、『俳諧高天鴬』(元禄九年刊)であった。この書についてはさきに前句付の発生に関わってふれたが、大和御所の平野良弘の編になるものであった。前句を出題した京都・大坂の点者別に、それをさらに清書所ごとに秀句を集めたもので、当然その清書所は大和が圧倒的に多いが、河内も国分・山田・八尾・久宝寺・古市など七カ所みられる。その山田の清書本の中に大伴の人が三人みえている。前句「入口よりも奇麗成る寺」に対して「丸腰になれば心の角折れて」=俳号一魂、前句「忝(かたじけ)なさに泪(なみだ)こぼるゝ」に「親の杖(つえ)々に我身の悪(さが)去りて」=俳号王女、前句「青葉の下は立も退れず」に「敷笠に我戴くも身の冥加」=俳号不明。

元禄一六年(一七〇三)『俳諧日本国』という、やはり清書本から秀句を集めた俳書が出版された。これは八尾の秋月堂清倍という人が、さきの大和中心の『俳諧高天鴬』に対抗して、河内を中心とした前句付俳諧の盛行を世に示そうとしたものである。これには河内だけでも三五カ所の清書所がみえる。八尾周辺の中河内が多いのは編者の居住によるであろう。錦部郡上原村と古市郡西浦村の清書本の中に富田林村の人がみえる。上原村の分には一羽という人が前句「家の後にはおおきなる藪」に対して「何処迄(どこまで)も昼寝冷しやこけ次第」と付け、また前句「山ても里ても同し事也」には「身を寝せて餘り杭に手を寝させ」と付けている。これらは大坂の小西来山の出題前句であった。また西浦村の方では、やはり富田林村の伯定が前句「其時/\の心なりけり」に付けて「念仏の口に入蚊を飛ばせたき」、また林鳥という人が前句「何のかのとて埒のあかさる」に対し「見にやりて賭に勝たる乞食の火」と付けている。いずれも風雅というよりは日常の中に面白味を見出そうとしたものであり、やや俗というに近いであろう。

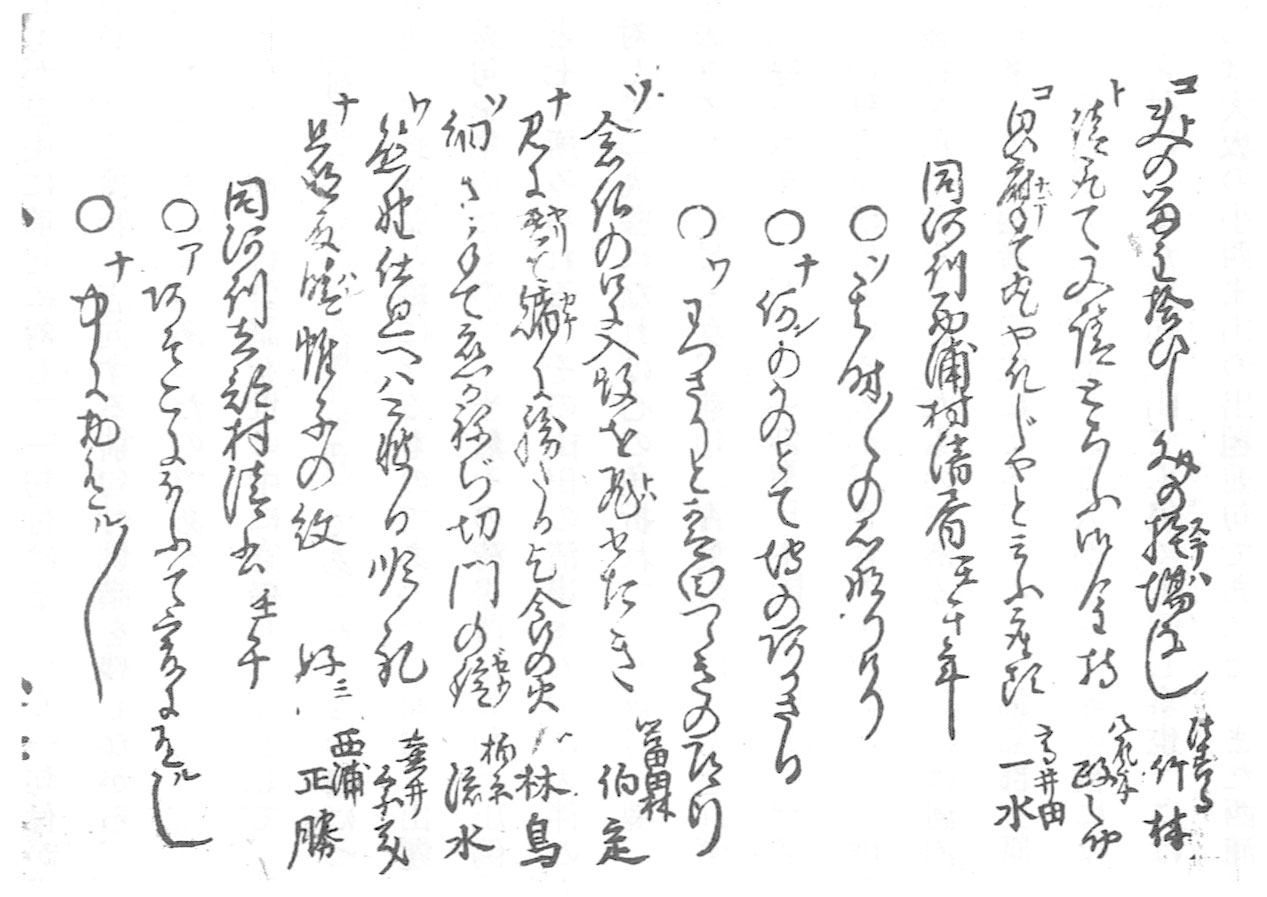

しかしこのようにみてくれば、前句付の盛行がいわれるにもかかわらず、富田林地域では僅少にすぎるとの感を否めない。『可正旧記』の記述からは、この時期の雑俳的な一句付清書本が数多く見いだされてしかるべきである。おそらく多くは散佚してしまったのであろう。現在、見出しえた一本の清書本をつぎに紹介しよう。それは『仕合丸』と題簽に書きつけられた清書本で、雲母刷(きらずり)の用紙を用いた半紙本であり、享保五年(一七二〇)一一月興行のものである(杉山三郎家蔵)。内容は、前句付が五題出題に対し、計二三六句の付句がみられ、冠付は二題に対し四八の付句である。点者は「水落陋夫柳䧊」と署名しており、享保期の堺を中心に活動した奥田柳䧊であることが知られる。柳䧊によってすべてに各種の点印が押され、そのうち評を加えられた付句は計一三一であり、さらに秀句とみられるものについて一位から二十八位までの順位が付されている。そして注目されるのはその順位を付された二八句については作者の俳号とその居村が記されていることである。村名と作者を挙げれば表114のようである。

| 村名 | 秀句入集者 |

|---|---|

| 北大伴 | 梅枝(重出)・後笑・一水(重出)・和藤・一藤 |

| 神山 | 峯月(重出)・伊奈・白峯 |

| 平尾 | 傅喜・一飛・一帆 |

| 大ケ塚 | 壷玉・水内 |

| 白木 | 東水・似白 |

| 森屋 | 李峯(重出) |

| 北野田 | 鬼丸・黄楊女 |

| 富田林 | 龍吟 |

| 喜志 | 湖春 |

| 山田 | 清岸 |

| 芹生谷 | ト然 |

| 壷井 | 尚政 |

| 通法寺 | 露骨 |

北大伴の梅枝と一水、神山の峯月、森屋の李峯は二回ずつみえるので、実数は二四人である。俳号と村名のみで、通称名が知られないのは残念であるが、これによれば秀句付句者の分布は石川郡東部を中心に一三カ村にわたっており、なかでも北大伴は五人を数え、ついで神山・平尾・大ケ塚・白木とつづく。大ケ塚や富田林を別とすればほとんどが農山村である。これ以前の撰集にはみえなかった村がいくつかここにはみられる。おそらく急速な一句付の盛行のあったことを反映しているだろう。しかもこれは秀句者のみの人数であって、付句に投句した人々はもっと広汎に及ぶ可能性もある。しかしおそらく、この『仕合丸』は一地域に浸透してきた一句付俳諧を、たがいにつながりをもつ親密な関係の人々が、しかし熱心に催した一産物ではなかったかと思われる。そして同じ一句付でありながら、元禄一〇年の『なつころも』が風雅を保持しようとする限られた町場の人々による少数の付句集であったのにくらべ、『仕合丸』はその投句者の地域と数の多さにおいて、すでに異質な性格を示していよう。

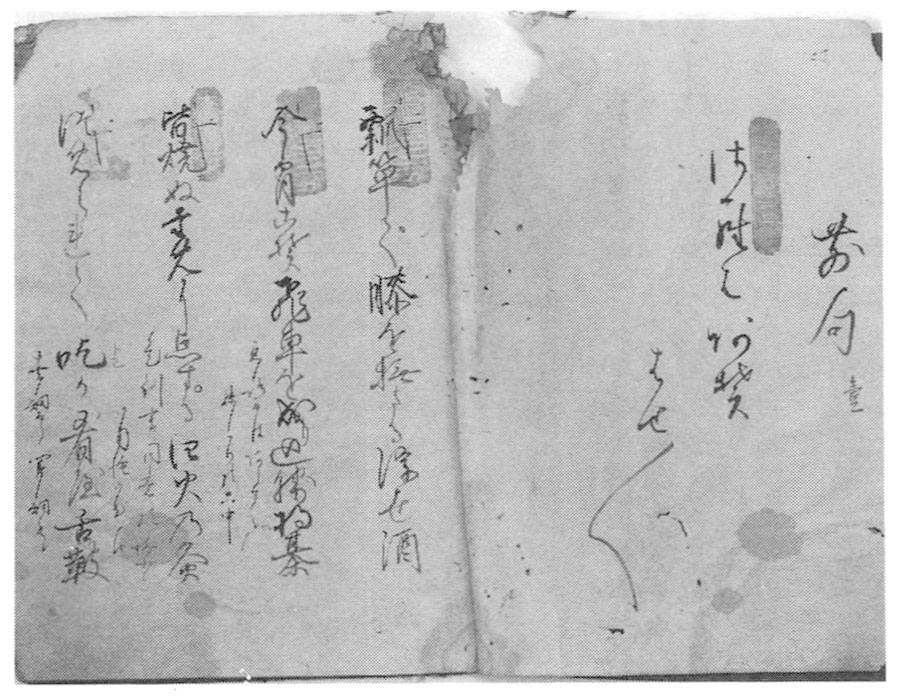

それでは、ここにみられる句はどのような句だろうか。一位を与えられた句はつぎの句である。

(前句、歳か楽しや/\)

米船(こめふね)か須磨の浦にて年を取(とる) 大ケ塚水内

おそらくこれは、あらたに収納された西国米(さいごくまい)(九州地方の米)を大坂へ運んでくる船が、ちょうど名所須磨のあたりで新年を迎えたというめでたい情景をよんだものである。これに付した柳䧊の評は「年取船(としとりぶね)の仕合丸心(こころ)の詠、私欲のおほはれは望月も闇(くら)く、偖々性(さてさてせい)を損(そこな)ひ」と記されている。後段はどのような意味で付した評なのかわかりにくいが、この清書本の題名『仕合丸』というのが、この句によって付けられた題名であるということがわかる。したがってこれは「シアイ」ではなく「シアハセ」丸と読むべきであろう。

(同前)

戸障子のいの字で親の戎顔(えびすがお) 評「八歳而入小学門」(八歳にして小学の門に入る)

これは八歳くらいになったわが子が手習いに行って覚えた「い」の字を障子に書いてみせたのを親がよろこぶ情景をよんだものである。

(同前)

悪ささへ見事日記は付るけな 評「牛の角もじゆがみもじ」

これも、おそらくいたずらざかりの子どもが意外にも日記をつけているのをなかば感心している親のつぶやきにも似た句であろう。その他、任意にあげれば、

(前句、世の中に苦のない人も有ル物か)

夜ルは酒屋を鼻て尋る

色深い息子は医者の手におへず

瓢箪(ひょうたん)で膝を撫(なで)たる浮世酒

富箱(とみばこ)を振れば我か名も飛揚(とびあが)ル 評「欲につれて心もひょっと/\と」

雅味に力点をおいた句も多くみられるが、どちらかといえば、卑近な日常生活の機微にふれた滑稽味ある句が多数を占めている。さきほどの可正の句や『なつころも』の句とはかなり趣のちがいが感じられよう。そこには、ことさら風雅を意識することなく、だれもが自分の周囲に発見しうる素材情景をよみ、そこに新たなおかしみ、おもしろみを発見しようとする姿がある。それはたしかに俳諧の俗化ではあろう。しかし、それは単調にすぎがちな村の人々の生活に、新たな楽しみとなり、生活を生き生きとしたものとして、日常を再発見してゆくという意味をもちえたのではないだろうか。一句付を契機とする俳諧の庶民化・雑俳化とはこのような状況のことである。

俳諧が字を知り、言葉を知るための有効な手段であり、教養文化への志向を満たすものであったこと、そして「謡は俳諧の源氏」(田宮仲宣(たみやなかのぶ)『愚雑俎(ぐざっそ)』)といわれるように謡曲とも密接な関連のあったことも、俳諧の普及に一定の役割を果たしたにちがいない。また身分生活をそのまま示す通称名ではなく、俳号という文化的平等呼称で交流しあうことも大きな魅力であっただろう。しかし、より大きな理由は、生活事象にたいする感覚や意識を、地域の同好者とともに、日々活性化してゆく喜びや楽しさがあったからではないだろうか。

能謡が在郷町の人々を中心としていたのにたいし、、雑俳は農村部への普及浸透がかなりみられる。そこには在郷町の能文化、数寄者文化にたいし、周辺農村部の雑俳文化ともいえる文化の地域的・階層的な分化を予想させるものがある(山中浩之「元禄・享保期河内在郷町の文化」(『大谷女子大学教育学会誌』一二))。