西村允蔵は石川郡北大伴村(現富田林市北大伴)の人であった。宝暦七年(一七五七)の宗門改帳(北大伴西村家文書)からその家族を示せばつぎのようである。

高拾壱石壱斗六升五合

栄五郎 当丑九歳

弟竹之助 当丑七歳

母きち 当三二歳 是ハ同村佐兵衛姉ニ而十弐年以前縁付ニ罷越候

妙意 当丑七一歳 是ハ先又兵衛伯母ニ而御座候

母と二人の兄弟を中心とした母子家庭である。母きちは二〇歳で嫁し、二人の男子を生んだが、その後まもなく夫を亡くしたのである。その筆頭に記される栄五郎がのちの允蔵である。その家の持高は一一・一六五石であり、富裕とはいえないが、階層分解の進んだこの村では上層に属し、村で十位ぐらいのところにある。ちなみに北大伴村は村高五八〇石余の天領の村で、当時の人口は四六八人、戸数は一一六戸であった。

さてこの家族はその後どう変わったか。二七年も後になるが、持高記載のみられる天明四年(一七八四)の宗門帳をみるとつぎのようである。

高拾五石六升弐合

周助 当辰三十五歳

兄允蔵 当辰三十七歳

母きち 当辰五十九歳

下女とめ 当辰十八歳 北別井村善左衛門娘去卯十二月ゟ当十二月迄壱ケ年季召抱

妙意がなくなり、下女が雇われている外に、一見、大した変化はないようである。栄五郎・竹之助兄弟はそれぞれ成人後、允蔵・周助という名に改められた。持高も一一石から一五石へと増えている。そして三人の母子を中心とした家族であることは変わっていない。しかし、変わっていないということはかえって特異ではなかろうか。母きちはおそらく気丈貞潔な人で再婚もせず、苦労して二人の男子を育て上げたのである。そしてこの兄弟はすでに三〇歳半ばであるが妻や子の記載がない。当時二人とも妻帯していないのである。さてとくに注意されるのは、兄と弟の記載順が入れ替わって、弟周助が戸主となっていることである。つまり、いつかの時点で、兄允蔵は弟へ家督を譲り、自身は「厄介」(戸主の傍系親族で被扶養者)の位置に退いているのである。これはこの間に兄允蔵において何か一身上の変化があったことを想定させる。このような家族構成における変化あるいは無変化はなぜ生じたのであろうか。

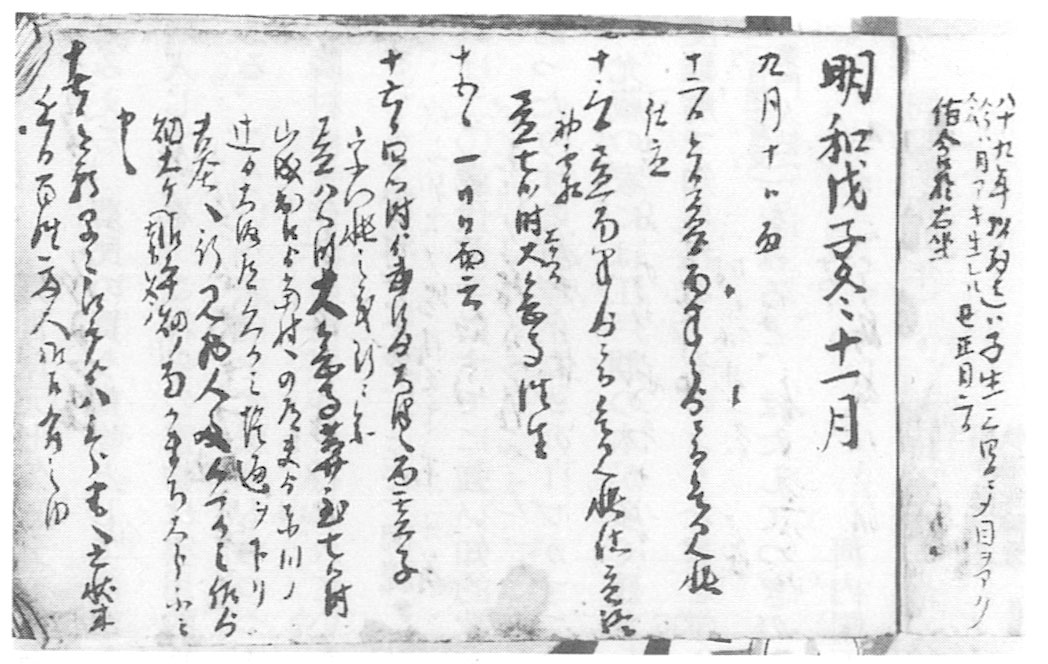

その間の消息を語る史料はほとんど残されていないが、ただ一つ、允蔵の手になる明和五年(一七六八)九月から同七年にかけての日記がある(「日札」)。「(九月)十二日、今日昼ゟ南半右衛門ニ而毛見帳(作物の出来柄を調べて書き上げたもの)仕立」「(同)十三日、昼、南半右衛門ニ而毛見帳仕立終。初霜。昼七ツ時大ケつか大念寺往生」と、この年二一歳の允蔵は、その冒頭から若き村役人の姿を示して現れてくる。この家は代々村役人の家柄であったようだが、允蔵も早くから見習いはじめたようで、以後の日記もほとんど連日、村に関する記事で埋められている。ただし、たまに次のような特異な記事が散見する。たとえば明和六年七月五日、

五日 寅刻(午前四時ころ)ゟ佐兵衛と大坂へ行く。四ツ時前(午前一〇時ころ)心斎橋泉屋へ参る。

寿世保元七匁五分、本草備要五匁六分、尺牘奇賞七匁弐分、代銀二〇匁五分。

とみえる。農民の買う書物としてはかなり高価である。その他にも『尺牘活套』『古文(真宝)評林』などを購入している。これらの書物は実用的性格のものもあるが、どちらかといえば漢文素養を高めるための書である。こういう志向を允蔵はもちつつあったのである。

隣村南大伴村の円照寺で行われていた素読や講釈にも出席したらしく、明和六年七月「廿日、午時(正午ごろ)より円照寺において孟子御読」「廿一日告子(『孟子』の一篇)上篇御読」などという記事もみえる。允蔵は二〇歳代前半にすでに強い知的欲求をもつようになっていたのである。そして書籍を貸借したり筆写しあったりする好学的なグループがすでにこの地域に形成されていたように思われる。

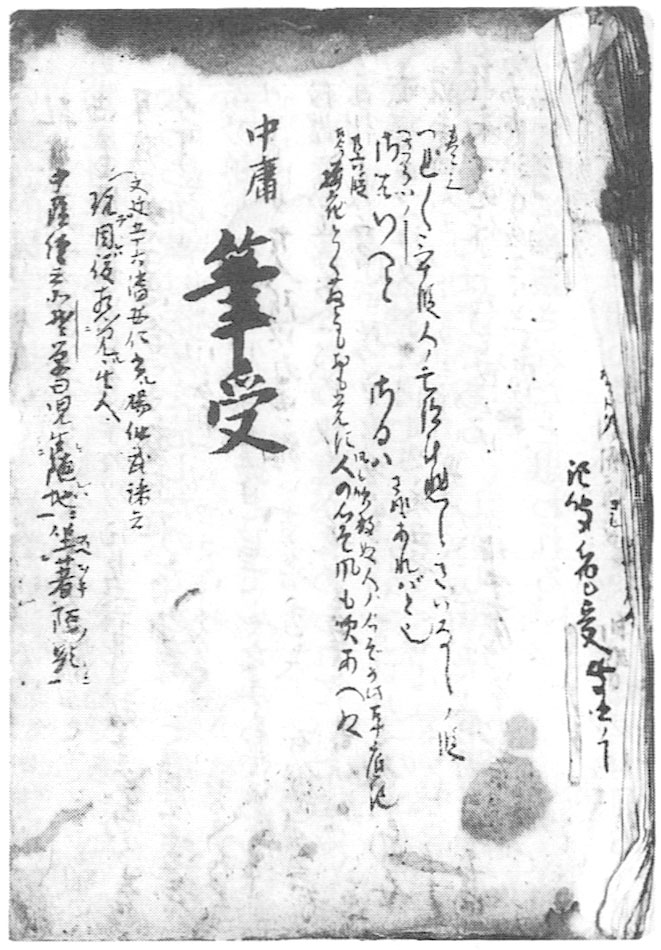

允蔵の家には江戸期の本が多く残されているが、そのなかに皆川淇園の著が数点存在する。淇園の著は高度難解で知られる。そのような書を学んだ農民がいたとは一つの驚きであった。それで皆川淇園の門人簿(「有斐斎受業門人帖」)をみると、はたしてつぎの記載に出会うことができた。

河内国石川郡北大伴人

同(明和九年) 西村允蔵 可久 字子徳年廿五歳

紹介梁旧述執事淡輪乗

明和九年(=安永元年、一七七二)、允蔵は淇園塾へ入門したのである。皆川淇園(一七三四~一八〇七)は、京都の儒学者で、漢語の字義の精緻な解明を通して、「物」の意味を新たにとらえ直そうとして、「開物学」とよばれる独自な学問思想を築いた人である。その門人簿には一一一三人の門人がのるが、実数三千余人と称されるほど当時名高い大儒であった。しかもその門人は全国を網羅しており、その門からはのち著名になった人物を多く輩出した。この塾は一定の学力素養を積んだものの行く高度な内容のものである。河内の一農民である允蔵はこの塾へ入門したのである。しかも門人簿の二百九十五番目という比較的早い時期であり、また農民の入門はきわめてまれであった。

允蔵は何を目的で淇園塾に入門したのか。儒学者になるためかというと実はそうではない。允蔵の家には允蔵の京遊中の写本がいくつか残されている。その中に、山脇塾や賀川塾で写したと記す奥書をもつものがある。山脇塾は当時でいえば山脇東門の医学塾である。はたして山脇家門人帳をみると、明和九年七月朔日入門として明記されている。この山脇塾では、その先代山脇東洋が宝暦四年に日本ではじめて公に刑死死体を解剖して人体の内部観察を行ない、従来の観念的医学を排して、観察経験に基づく実証的医学を主唱していた著名な医塾であった。また賀川塾も近世産科学において一画期をなした医塾であった。

すなわち允蔵は医家を志したのである。そのために淇園塾で儒学を学ぼうとしたのであった。当時の医学は儒学の知識を不可欠の前提としていたからである。河内の一農民がこのような当時一流の塾に入門しようとするには、並々ならぬ決意がこめられていたとみなければならない。この決意は一方で、農民として家をついでゆくことを捨てることでもあった。このことは允蔵自身にとってだけでなく、家にとって母にとって大問題であったはずである。しかし母は、允蔵の資質を察してそれを許したのであろう。そしてその際、家督は弟周助に移譲されたと思われる。

允蔵は三~四年間の京都遊学を終え、郷里南河内へ帰った。允蔵はこうして農民から医家へ変身し、地域における医療活動に従事するようになる。それは京都におこったばかりの新しい実証的医学をこの地域へもたらすことにもなったであろう。はじめの宗門帳記載の変化の背後には、このような兄允蔵の変貌が隠されていたのである。

さて一方、家督を譲られた弟周助はどうであったか。周助は母を支えて兄允蔵の分をも働かねばならなかったわけである。実は允蔵が遊学し医家になりつつあったころ、この村は村入用をめぐって混乱を続けており、一〇年ほどの間に庄屋一〇人ばかりも交替するというまことに不安定な村政が続いていたのであった。そこへ追打ちをかけるように天明の飢饉に直面し、米価騰貴によって村民の生活は切迫したものとなっていた。周助はちょうどそういう最中、天明三年に三四歳の若さで庄屋に推されたのである。

周助は村の立直しを図るため、今までの伝統的生活習慣を改めて、新しい独自の方法をとった。まず周助は、上層農民に働きかけ、これからさき五~七カ年間の年忌仏事などの費用を、先に済ましたことにして積立てさせ、それを困窮者へ施すよう取計らい、同時に村内の冠婚葬祭などの振舞を制限し、その制限した分を出銀して村入用に加えることで、困窮者の負担を軽くしようとした。これらの費用こそは、村の伝統的生活で最も出費のかさむものであったからである。また周助は困窮者たちの借銀について銀主と利下げ交渉を行ない、あるいは自分で低利の借銀をし、それを無利息で貸し与えて、高利の借銀を返済させるというような犠牲的努力をも行なったのである。このように目前の窮状を救うとともに、生産力増強による生活安定のために、とくに用水と肥料の安定確保に意を用いた。旱魃のさい、当時の村々ではすぐ雨乞神事を行なうのが常であった。村民たちが周助に当村でも行ないたいと申し出たのに対し、周助は「成るべくたけ人力を尽くし、力に及ばざる節、神仏へ祈申さず候ては天命に叶い申さず候」と答えたという。一見、当然のことのようであるが、自然を人力をこえたものとみなし、呪術的な依存に陥りやすい当時の村民に対し、その問題をできるだけ人間的努力の問題におきなおそうとしたのである。

このような周助の働きは、たんに庄屋としての献身的努力というだけではなく、村民に対して生活意識の変革を迫るものが含まれていたといえる。

このような周助の努力によって村は立ち直ることができた。周助の退役希望にもかかわらず、村民たちは彼を庄屋に推しつづけた。

享和元年(一八〇一)、この周助の功績は幕府老中の耳に達した。審議の上、周助は表彰されることとなった。銀一〇枚を与えられるとともに、その身一代の帯刀御免および永代苗字を名のることが許されるという光栄に浴したのである(内閣文庫『続編孝義録料』)。これは庶民表彰としては、最高クラスの褒賞内容であった。周助五二歳のときである。ただし、兄允蔵はこの周助の影ですでになくなっていたらしい。同村の学友三島政敬は「西村氏の身まかりて」と題して「濁(にごり)にもしまぬはちすの花なればうき世の中もはやく過にき 政敬」(西村家蔵短冊)と追悼歌を残している。

允蔵と周助と、この二人の兄弟は陰陽あい異なる道を歩んだが、それぞれ医業と村落指導において地域の生活文化に、伝統的な生活意識から自由な、合理的で進取な精神の息吹きをそそぎこもうとしたのではないだろうか(山中浩之「河内在郷町の文化」(『関西の文化と歴史』所収))。