以上のように天保七年以来の災害・飢饉・米価高騰による生活上の不安に対して、救恤が行われていたが、大坂市中では町奉行は何らの手もうたず、その惨状は拡大する一方であった。翌八年二月、大坂東町奉行所の元与力たる大塩平八郎は、自己の蔵書を売り払い、困窮人に施行札の配布を行っていたが、一九日の朝、同志門人たちとともに兵を起こした。乱は一日で鎮圧され、市中に潜伏すること一カ月余にして幕吏の追求により平八郎父子は自害して果てた。大塩の叛乱はわずか一日にして鎮圧されたが、世上に与えた影響は非常に大きかった。天保八年四月、富田林村の石川河原で、飢餓の者を煽動する不穏の張紙をして、集会があり、付近の村役人たちが救済の方法を講じて、やっと鎮定した(『河南町誌』)。これにつき、「天保七年米価高値ニ付安米売渡帳」(富田林杉本家文書)には、次のように記されている。

(前略)(天保八年)三月末方ゟハ白壱升百七十文宛相成、然共米屋売米トハ七八文者下直ト申、此頃ハ又々雨降続世上弥々騒敷ニ而彼所ニこぼちと申度ニ張紙ト申、当村方ニも落書張紙仕、四月七日ハ大ニ騒敷事ニ候、然共無事

と書かれている。騒動につき具体的内容は明らかではないが、四月七日ごろ、米価高騰から騒動が起こり、騒ぎ立てる一件があったことが注目される。

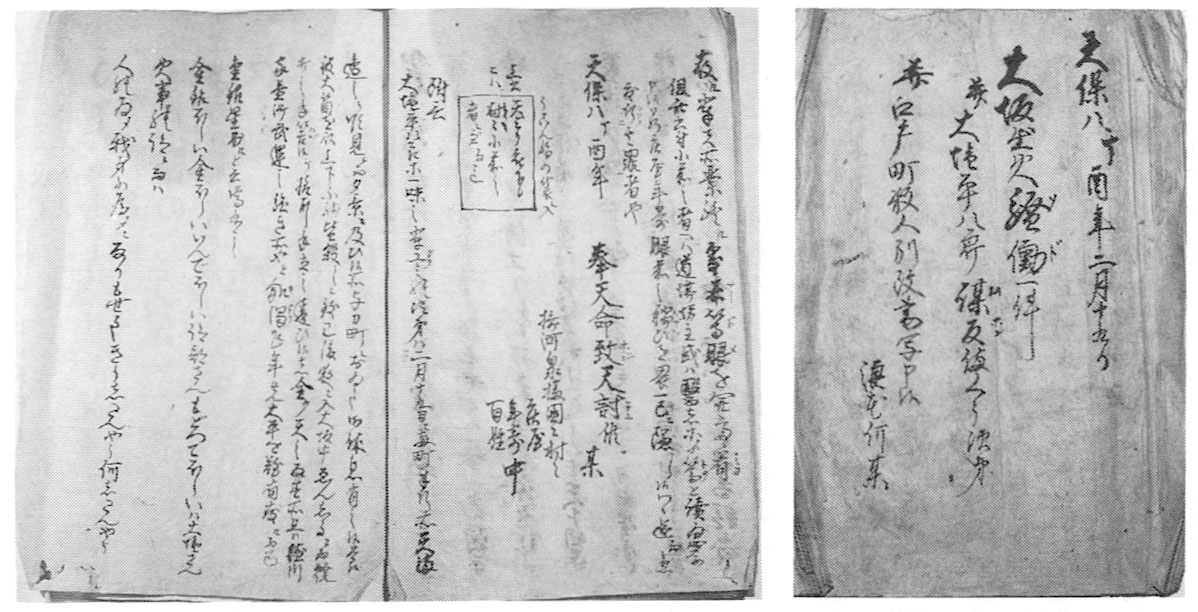

大塩の檄文は幕府の徹底的な探索のため、原本の所在は非常に少ないが、事件に関する記録とともに、取締の目を盗んで写し継がれたものが、広範囲にわたって残されていて、民衆たちの関心の深さを示すものといってよい。市域に残る二、三についてふれてみたい。

喜志村庄屋であった谷友右衛門家にはこの事件の顛末と、事後処理についての、詳細な記録を残している。はじめに大塩の来歴から始まり、天保の飢饉に対する施行、叛乱への準備などを記している。すなわち、「大塩平八郎成定の事」、「米価高直ニ付諸民困窮之事救民之為施行の事」、「平八郎密計(みつけい)鉄砲を集る事」、と順次に述べている。つぎに当日の蜂起の模様、大塩方の軍勢の人数や、町奉行所・城方軍勢との合戦、近隣諸大名の出陣、放火などで消失した場所、大塩平八郎配布の檄文、乱鎮定後の幕府の対策、乱鎮定に対する褒賞、事件後の町中への施行、大塩父子の自殺による事件の結末等々を書き継いでいる。煩をいとわず記すと「大塩平八郎父子市中乱妨之事并ニ其時勢揃人数手配」「町奉行所其外御城方の勢大塩方との争闘之事」「近国諸侯出勢之事」「大塩平八郎徒党之もの乱妨放火にて焼亡之場所」「大塩平八郎所々落し文之事」「乱妨後江戸表其外所々御触書并御仕置被仰渡」「乱妨之節手柄之衆中ヘ御褒美之次第」「大塩平八郎乱妨火災後焼残リ富家町人共より施行有之候」「大塩父子自滅之事」などであって、一部始終を項目に分けて客観的に推移を記述している。末尾のところに、「此書本何方ヘ参リ候共早々私方ヘ御戻し可被成下候」とあって、幕領の庄屋であるという立場からか、知り得た情報の保持について、細心の注意を払っていることが窺える(喜志谷家文書)

ほかに、彼方村狭山藩領庄屋たる土井家には、その表紙に「天保八丁酉年二月十九日大坂出火騒動一件并大塩平八郎謀反備くう次第并江戸町数人別改書写申候 浪花何某」と書かれた簿冊がある。大塩事件の戦闘の推移のほか、大塩方の軍勢の編成、一三〇人の各自の役割の大略をのべ、大塩平八郎の施行札と引換場所や大塩平八郎の檄文を記載している。記事の内容については、前者に比較して簡単であり、事件後の幕府側の処置やその方針などについては全く書かれていない。文末に附言としての一節には「金銀ほしい金ほしい、いんでほしい跡部さん、もどってほしいハ大塩さん」と跡部と大塩の二人を対比している。天保年間の相次ぐ飢饉・天災による米価の異常な高騰に対して、市中では、天保四年に着任した矢部駿河守定謙は、米の買占の抑制、酒造額の制限、市中の囲籾を安価に売却するなど積極的な政策を立て、市民たちの救済につとめていた。ところが彼の後任として天保七年着任した大坂東町奉行跡部山城守良弼は、諸国からの大坂入津米をふやすことを奨励し、米の流出を禁じて京都や近在からの米の買出しを差し止めたが、他方では翌年予定の新将軍宣下の式典準備のため、江戸廻米令をうけると、ひそかに兵庫から多量の米を江戸に送っている。跡部は自分の功名のため、市中の窮民を犠牲にしたといえる。

このような跡部の行動に比して、自己の蔵書を処分して、施行札を発行し窮民を救い、また一身を犠牲にしてまで妖吏や姦商を除こうとした大塩の行動は、日常の民衆たちの奉行所に対する憤懣を晴らしたのであった。民衆たちの願望を裏切った跡部を大坂東町奉行の地位から、江戸へ追い返し、実力行使に及んだ挙も成功せず中途で倒れた大塩に対し、その行動に共鳴した民衆たちの関心が彼をよび戻す言葉となって述べられているといえる。