一六日早朝、堺に上陸した天誅組一行は、一〇時ごろ狭山に着き、報恩寺で休憩した。吉村寅太郎・磯崎寛らは軍使として狭山藩の陣屋に乗り込み、藩主北条氏恭(一二代)に協力を要請するため面会を申し入れた。家老朝比奈縫殿は、藩主は病気と称し、夜水郡善之祐宅に伺候する旨を回答した。昼食をすませたのち、一行は羽曳野丘陵を越え、午後二時ごろ錦部郡甲田村の水郡邸に到着した。水郡は挙兵直前、打合せのために、鳴川清三郎・辻幾之助・森元伝兵衛・長野一郎・田中楠之助らを伴って上京していたが、長野・田中を案内役として残し、自分らはひと足先にもどり準備に忙殺されていた。善之祐は長子英太郎や地元の同志らと共に忠光一行を迎え、かねてより蓄えていた金穀・鉄砲・刀槍などを献上した。四時すぎには約束どおり狭山藩からの使者が訪れ、甲冑一〇領・槍一五筋・ゲベール銃一〇挺と米若干を貢納し、食塩一〇〇俵はおって五条へ届ける旨を約した。天誅組はまた下館藩の白木陣屋に三人の使者を遣わし、近くの私宅にいた雨森甚左衛門に対し、弓矢二丁・鉄砲二挺・馬一疋をさし出させ、さらに人足三〇人と一〇〇人分の弁当を要求した。藤井寺の北隣小山の戸田土佐守代官松田勝九郎宅にも四人の者が来て、具足一領・馬具一式をさし出させている。

天誅組一行が五条へ行く前にわざわざこの地に立ち寄ったことは重要である。ここで加わった河内勢は天誅組の少なくとも四分の一以上の勢力を占め、直前の準備、人足の調達もすべて彼らがうけもったのであり、河内勢なしにこの挙兵は不可能であった。ではなぜ当時、富田林地域にこれだけの勢力が存在したのだろうか。

富田林はすでに全国の著名な志士たちの訪れる、尊攘運動の地方的中心地になっていた。近世中期以降近在の村々では綿作がさかんになり、河内綿作の中心地として、綿の集荷・加工・取引にたずさわる問屋も増加し、富田林は石川谷における産業の中心地として豪家軒をならべ、商人や近在の農民の出入も頻繁で町場はにぎわった。また、大坂・堺から大和・紀伊などへの交通が便で、京都に出るのも容易であったため、幕末には志士たちが身をかくし、各方面へ連絡をとるのに恰好の場所であり、富豪の者をたよって寄寓するものも多かった。

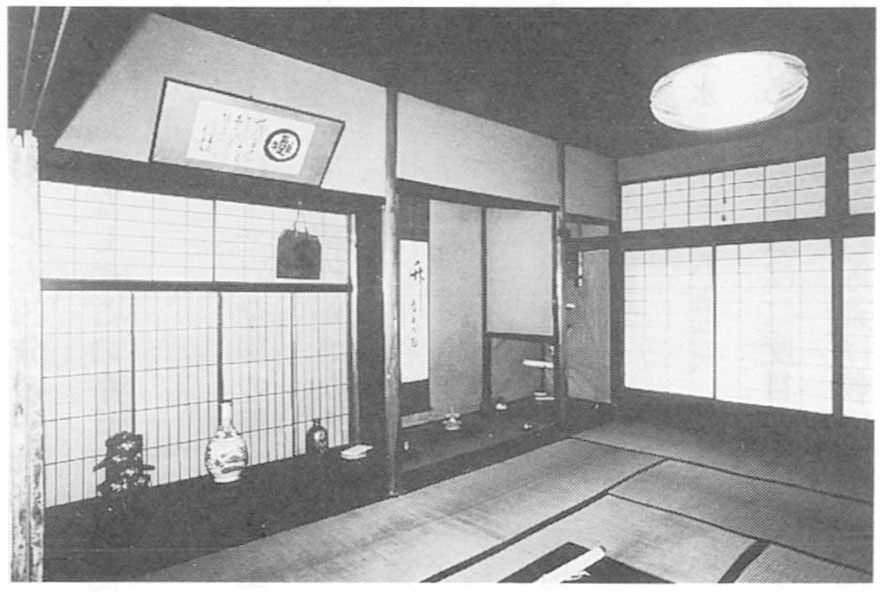

嘉永六年(一八五三)、長州の吉田松陰がここをおとずれたのはよく知られている。あたかもペリー来航の年である。松陰は二度目の江戸遊学の途中二月一二日、大坂から竹之内峠を越えて翌日大和五条の儒者森田節斎を訪ねた。節斎は頼山陽の教えを受け、十津川農兵の訓練も手がけていた。松陰は節斎と共に富田林へ向い、仲村徳兵衛宅に前後二四日間滞在した。仲村家は佐渡屋と称し、酒造米高一九二〇石という河内きっての酒造家で、河内の酒造家の大行司をしていた富豪であった。董其昌・趙礼叟・空海の書、雪舟の絵などの蒐集品を節斎は大いに賞嘆したという。このとき徳兵衛の次男徳治郎は一五、六歳だったが、毎日松陰らに給仕しており、一〇年後に天誅組に参加することになる。仲村家の隣が水郡善之祐の祖父喜田万右衛門の隠居所であり、辻幾之助も近くに塾をかまえており、滞在中に松陰がこれらの人達と交流し、少なからぬ影響を与えたことが想像される。

同年四月には、熊本の脱藩士松田重助が訪れ、湯浅権之助と変名して富田林に私塾を開いた。松田は天誅組挙兵の際、時機尚早として水郡らを止めようとしたが聞き入れられず、また、自身は元治元年(一八六四)の池田屋の変で死亡した。安政六年(一八五九)、江戸の安積五郎が来て、兵学を講じた。彼はのち天誅組に参加する。また筑前の平野国臣も安政の末年ごろ、富田林にかくれ住み、昼は寺子屋、夜は私塾を開いていた。天誅組に呼応して決起した生野の変の中心人物である。その他熊本の宮部鼎蔵(ていぞう)、鹿児島の美玉三平、伊予の三輪田綱一郎、三河の松本奎堂など、訪れた志士は百余名にも及んだという。ペリー来航から安政期ころには志士たちの来訪に伴い、富田林地方に尊攘派志士の地域的勢力が形成されたとみてよいだろう。

次に、伊勢神戸藩の代官吉川治太夫の存在も注目される。神戸藩は河内に一四カ村三二六七石の飛地を領有し、長野に代官所を置いていた。治太夫は幼少より文武にすぐれ、一五歳にして藩主忠升(ただたか)の認めるところとなり、その後順調に昇進し、万延元年(一八六〇)には藩黌(はんこう)教倫堂の教官、文久元年(一八六一)より長野詰代官として赴任している。略伝に「配下ノ庄屋水郡長雄・吉年米蔵、医吉井儀蔵(長野一郎)、農八兵衛(武林八郎)等皆門下生ニ属ス弘ク天下ノ志士ト交リ謀議画策陰然盟主ノ観ヲ為ス」とあり、彼自身配下の者を集めて、大いに尊攘論を高唱したのであろう。自身は職務上表面には出ず無関係を装いながら、職権を利用して、長野村庄屋吉年米蔵を通して、金穀の供給など天誅組への便宜をはかるため尽力した。そのため代官所の府庫は一空に帰したというし、治太夫の死後、彼の生前の命により、九月四日、谷元甚蔵他二名が神戸本藩から金六〇〇両を届け、九月六日には、堺の用達商人外山慶助が銀三〇貫を携えて長野に来たという。こうした代官の積極的加担があって、多数の庄屋クラスがそろって挙兵に参加できたと思われる。

ところで庄屋クラスの富農層が多数尊攘運動に参加した理由を、かつて大岡昇平が、幕末における綿業の衰退との関係から説明した。氏によると、畿内の綿作は元禄ごろが最盛で、嘉永以来衰退に向かっていた。原因は全国的(特に東海地方)な綿業の発展と、開港によるイギリス綿の流入である。幕末には大坂の機能低下とともに販路は狭ばめられ、水郡らがいくら家業に励んでも、それ以上に利潤をあげる余地はなく、しだいに寄生地主化しつつあった。よって綿業の競争者である外夷を打払い、形骸化した大坂中心の経済に固執する幕府を倒すのは経済的にも利益であり、かりに無意識であっても彼らの尊攘思想を育てたというのである(大岡昇平『天誅組』)。

これは尊攘運動を理解するうえで通説ともなっている説得力のある説明である。ところで実際には、富田林を中心とした南河内の木綿は近世後期ほぼ一貫して販売量が増加し、文久二年には綿布輸入がはじまっているはずであるにもかかわらず、その影響は全く見られず、また販路も大坂のみならず近江にも開けており、幕末にも多数の在郷商人が出現するように、まだ拡大の余地をもって発展していたといわれている(今井修平「近世後期河内における木綿流通の展開」)。

とすれば水郡らが大岡のいうような危機感をもったのは確かだとしても、それは経済のゆきづまりが尊攘思想を育てたのではなく、逆に尊王攘夷の思想が先だったのではないか。それは各地の志士たちと交流する中でまず理論として定着したのではないだろうか。革命思想は経済的貧困のみから生まれるのではなく、学問・思索の中から形成される。彼ら豪農層にはそれを可能とする経済的、時間的余裕があった。