九月一一日天辻に引きあげた天誅組一行は、河内勢の脱退で意気消沈し、一方追討軍の迫りくる情勢に、殿軍を残して、一二日小代へ、さらに一三日には上野地へ退いた。天辻に残ったのは吉村・那須・池・安積ら三〇名ほどである。下市の焼き打ちによって予定を遅らされた追討軍は一二日の軍議の結果、いよいよ天辻の総攻撃にかかった。和歌山藩は富貴方面から鳩ノ首峠へ進みこれを奪取、ついで天辻へ攻めこんだ。五条の藤堂勢は大日川の砦(とりで)へ押寄せ、和歌山勢と先を争って天辻本陣を攻めた。彦根・郡山勢も少し遅れたものの、あわせて四藩数千の軍勢に対し、殿軍はわずか三〇名余であった。五人・八人と手を分けて防戦したが、所詮無駄な抵抗であった。追討軍の坂本への進出により退路を断たれるのを恐れた吉村らは、本陣鶴屋治兵衛宅に火を放ち、一四日天辻を放棄し、一六日上野地に着陣、忠光らと合流した。

さらにこの時天誅組をうちのめしたのは頼みにしていた十津川郷士の離反であった。一五日上平主税が上野地の本陣を訪れ、天誅組からの離脱を通告してきた。すでに八月二六日、在京の郷士に対し、勅使として中山をつかわしたことは一切ないから、郷士は浪士と分かれて早々上京するようにと、また九月五日には、早く天誅組を追討すべしとの沙汰があった。これらは十津川郷士と深い関係をもち最も信頼していた中川宮から出たものであったうえ、五条口・紀州新宮口とも米塩の輸送を断たれ、郷民の困窮も限界に達していたため、天誅組の十津川退去を要求してきたのである。郷士らへの説得に努めた乾十郎は形勢の不利を察し、忠光らも十津川郷断念を決意し、一六日、退去することに決した。それでも数名の郷士は天誅組にとどまり、野崎主計は責任を感じて自殺した。

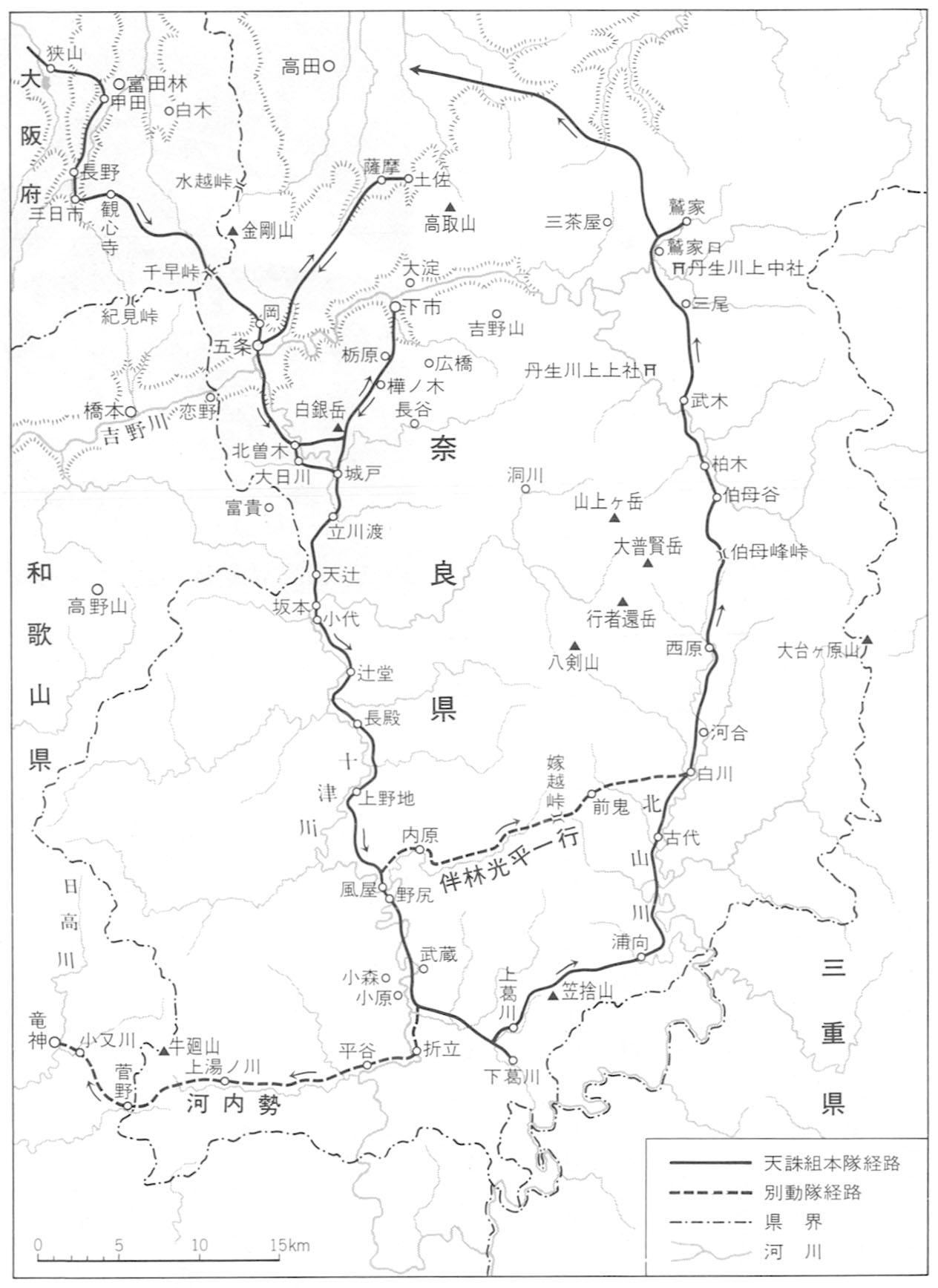

ここから一行の絶望的な逃避行がはじまる。一行はわずかに三〇名余を残すのみであった。一七日小原、一八日葛川、一九日笠捨山(かさすてやま)越え、二〇日浦向、二一日白川村というコースは時として大峰山脈の悪路をたどる困難きわまるものであった。紀州の新宮・本宮または木の本・尾鷲(おわせ)あたりを目指したものの、行く手にはすでに和歌山藩の手が回っており、吉野の東から河内へ向かうことに変更、九月二四日、鷲家口での最後の決戦を迎える。決死隊を選んで敵陣に切り込み、忠光を脱出させる策である。那須信吾らの決死隊は全員戦死、松本・藤本両総裁も和歌山藩兵の手にかかり、重傷をここまでもちこたえてきた吉村も藤堂勢によって殺され、その他相次いで十数名の者が捕えられた。伴林・平岡の二人は郷士深瀬繁理の案内で本隊とは別路をすすんだが、深瀬は藤堂勢に斬られ、伴林も結局河内との国境磐船山近くで捕えられた。中山忠光と従うもの上田宗児・伊吹周吉・島浪間・半田門吉・同家来山口松蔵・安積の家来萬吉の計七名のみが奇蹟的に重囲を突破して、竹内峠を越え、大坂の長州藩邸まで逃げのびることができた。挙兵以来四〇日で天誅組は潰滅した。

天誅組は惨めな最期をとげたとはいえ、逆に、一万人以上の圧倒的な諸藩軍に対し、四〇日もの間よく持ちこたえたと考えることもできる。その一つの理由として、討伐を命ぜられた諸藩が天誅組に対し徹底した敵対姿勢をとっていたわけではなく、ことに農民層にはやや同情的態度をとっていたことがあげられる。

津藩は五条に滞在中、使者渋谷伊与作への回答として、「早々降参に及びなば、京師向は如何様とも周旋(しゆうせん)の仕様もあるべく」などと、投降をすすめ、京都守護職には「尊王攘夷の儀においては身命を擲(なげう)ち、…真の乱臣賊子にも無之…皇國勇敢之士は養置度候折柄、彼を一時に打潰し候ては、如何にも無慚の事」などと進言した。また鷲家口の戦の後、一二名を捕縛したが、頗る厚遇を加え、一二人も感激し、自分たちの処置は幕府や他藩にお渡しなく津藩に頼みたいと嘆願したほどだった。また水郡ら自首した河内勢を吟味した和歌山藩では重役が水郡らに理解を示し、はじめ学識に乏しい吟味役が高姿勢で望んだのをやめさせ、夏目源二郎なる者に代え、「元来尊王攘夷を口に唱ふる正義の徒」として水郡らを遇した。

農民層の参加がほとんどだった河内勢は、水郡英太郎・浦田弁蔵・鳴川清三郎・仲村徳次郎・三浦主馬・武林八郎・内田耕平・東条昇之助の八名がのち許されて帰村した。また高取城攻撃で捕虜となった五十余名の農民も全員無罪赦免となっている。彼らは付和雷同の徒として、寛大な処分にとどめられたのである。