昭和三一年(一九五六)、三三年の地形図に描かれた石川本流左岸の富田林市域では、河谷平野を形成する低位と中位の段丘においては、全面が水田とされ二毛作が卓越していた。

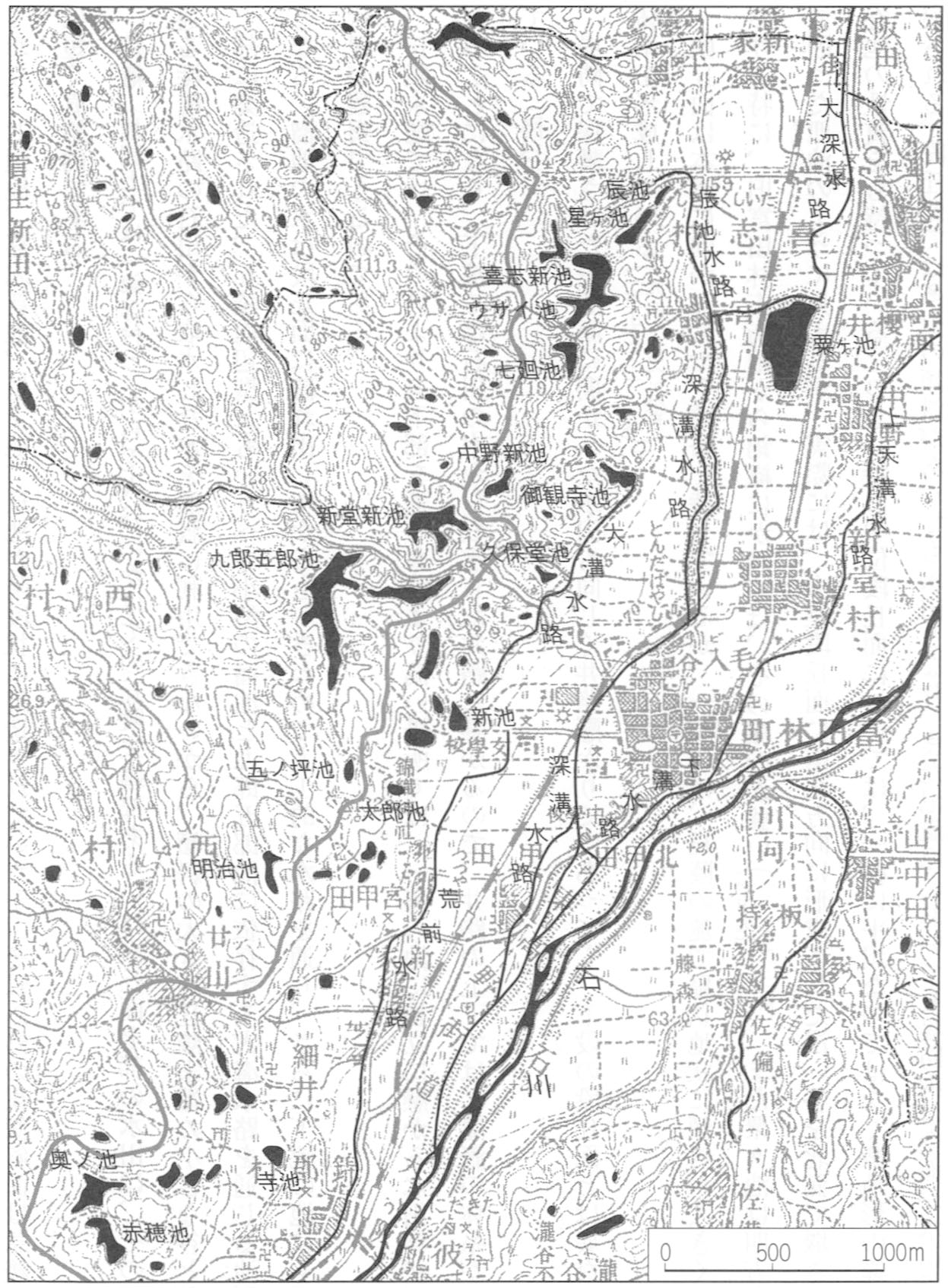

羽曳野丘陵の分水界の東側の石川側斜面には、平町付近に谷口を有する比較的長い谷が例外的に東北流しており、七廻池、喜志新池、星ヶ池、辰池が階段状に築造されていたが、それ以外の東側斜面は急峻で、谷は短く直線的である。

錦織(地図上では「錦郡村」)から毛人谷にかけての丘陵末端部あるいは段丘面上部の水田は、その下部を通る深溝水路の石川から取水した水を灌漑に利用できないから、傾斜の大きい丘陵末端の小さな谷と段丘最上部に築造された、丘陵周辺型ともいうべき小型の溜池と九郎五郎池に依存する大溝水路を通じる池懸(いけが)かりとなる。溜池の水は段丘面に流れ出してからも、きわめて人工的な水路を通り、さらに下流の池にも通じる状況が観察できるのである。

丘陵末端では、その列よりも下部を通る井路より高い場所では、一連の池に独立に懸かる水田群が形成されることになり、下部では石川の水から取水した井路に懸かるので、井路の上下では、灌漑の体系が異なっている(図13)。

堤防で保護された氾濫原に開かれた水田も同じく井路懸かりではあっても、下段の段丘面とは異なる水利体系を形成している(『市史』二 五九四~六〇八頁)。

段丘面は本流に向かってやや傾斜を持っているが、一般には、丘陵の麓で扇状地状に傾斜が大きくなっており、特に、旧富田林市街地から錦織にかけては、その傾向が強い(『市史』一 二二~二三頁)。また粟ヶ池は四方を堤防で囲った皿池(さらいけ)のように見えるが、実際には、中位段丘面に南北方向に形成された浅い谷を北側で堰きとめた谷池の性質をも持っている。つまり特に中位段丘面については、一様に平坦なのではなく微地形の違いが観察される。段丘面では多少の傾斜があっても水田となり、また氾濫原においても堤防内は全面が水田である。石川が蛇行して、まだ侵食谷(しんしょくこく)の性格が強い嬉から、河谷平野が展開する彼方、板持から大伴にかけての右岸の氾濫原、低位段丘面でも変わらない。例外的に、中野地区の氾濫原と錦織北部の段丘面に小規模な果樹園の記号が認められる。

昭和四二年以降発行の地形図ではいわゆる水田について、記号は一種類に整理され、「田」の記号のみが使われているが、昭和三一年発行の地形図では、乾田、水田、沼田の区分が記号によってなされていた。羽曳野丘陵の谷地田は水田として表記されているのにたいし、氾濫原と段丘面では乾田の記号が用いられている。

以上、石川谷の段丘面と氾濫原に広がる水田はその立地、灌漑形態、堤防との関係などからいくつかに分類できる。