一方、世帯数(国勢調査)は40年代に入っても増加を続け、ファミリー層を中心に転出者が多くなった50年代以降もずっと12~13万世帯のまま、ほぼ横ばいで推移していた。このため30年代では一世帯当たりの人数は約4人だったものが年々減少していき、40年代には3人を切り、さらに平成初頭には2人を切るまでとなって単身世帯が過半数を占めるようになっていった。

また年齢構成でも、昭和40(1965)年には総人口に占める15歳未満の年少人口割合は17.1%と、65歳以上の高齢者人口割合4.3%の約4倍だったが、その差は急速に縮まり、平成2(1990)年には年少人口割合11.1%に対し高齢者人口割合は12.5%と逆転する。さらに平成12(2000)年には年少人口割合8.4%に対し高齢者人口割合18.4%と2分の1以下にまで下がり、その後もその傾向に歯止めがかからない状況が続いている(※1)。

戦後の著しい人口動態の変容は人々の暮らしに大きな影響を及ぼしたが、なかでも昭和の終わりから平成にかけてのこうした人口変動は、個人の生活にも地域社会にもさまざまなひずみもたらした。少子高齢化の進行や単身世帯の増加、特に一人暮らし高齢者の増加は著しく、また40万人を超える昼間人口や年間の転出入者数が人口全体の1割にも上る流動性の激しさ、さらに平成に入ってから急増した外国人住民など、多様な人々が多様な価値観、多様な生活様式で暮らすようになった地域社会では、それゆえに住民相互の関わりが希薄になり、家族や個々人の孤立を招くなど、時代とともにさまざまな課題が浮かびあがってきた。

こうした地域社会の変容を背景として、前節では主に施設などの整備に関わる「街づくり」に焦点をあて、平成バブル崩壊前後の動きをたどったが、本節では福祉や教育等の区民生活に直接かかわる政策分野を中心に、複雑多様化する都市課題にどのように対応していったのかをたどっていく。

基本構想・基本計画

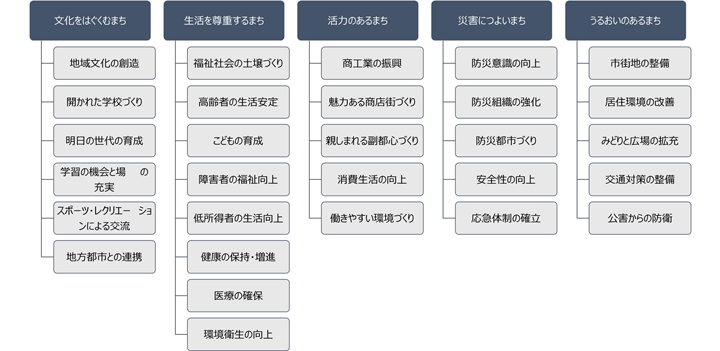

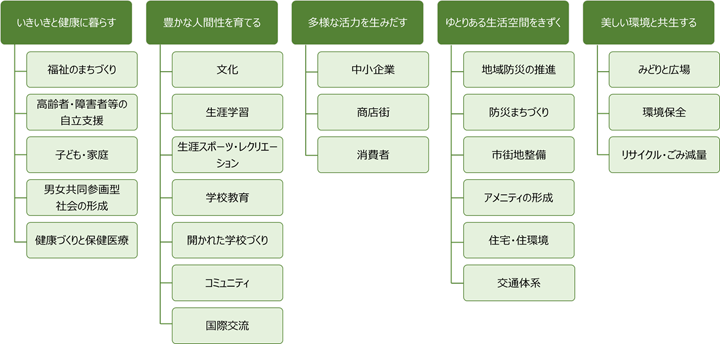

昭和50(1975)年の地方自治法改正を受け、昭和56(1981)年、「みんなできずく生活文化都市としま」を将来像に掲げる基本構想が制定された(※2)。そしてこの基本構想に示された施策大綱の「文化をはぐくむまち(文化・教育)」、「生活を尊重するまち(福祉・保健)」「活力のあるまち(地域経済)」「災害につよいまち(防災対策)」「うるおいのあるまち(都市整備)」の5つの柱のもとに39の計画事業を体系化したものが、翌57(1982)年11月に策定された豊島区初の総合計画となる基本計画(昭和58年度からの10か年計画)である(※3)。

この基本構想・基本計画の策定経緯は豊島区史通史編四(※4)「都市化の進行とコミュニティの模索」に記されているが、地方自治の拡充や都区制度改革が進む中、基礎的自治体としての責務を明確にし、「生活文化都市」実現への指針を示すことにその策定意義があったと言える。だが、将来像に「みんなできずく」と住民参加を謳ってはいるものの、当時はようやく一部の会議に区民委員の枠を設ける程度で、また掲げられた計画事業の大半は公共施設の整備で占められるなど、いわゆる「ハコモノ行政」を超えるものではなかった。とは言え、当時の区内各地域の様相は、いずれも戦後の急激な都市化とそれに伴う人口増に公共インフラ整備が十分に追い付いているとは言えず、高度経済成長の余韻が残る中、「区民福祉の向上=公共施設整備」という図式が成り立っていたのは無理からぬことだった。

そしてこの時代の潮流に乗り、基本構想・基本計画の実現を公約に掲げ、昭和から平成への転換期12年間を担った加藤区政は、平成元(1989)年に基本計画を補完する公共施設整備中期計画を策定して、さらに公共投資を拡大させていったのである。

この新基本構想は、それまでの右肩上がりの日本の社会経済が大きな転換点を迎える中、前構想の理念を継承発展させつつ、その後の長引く平成不況の時代にはまぶしいほどの将来都市像を掲げながら、新たな地域社会づくりの方向を定める指針として制定された。この基本構想を踏まえ、策定された基本計画は21世紀初頭の社会を念頭に「いきいきと健康に暮らす」「豊かな人間性を育てる」「多様な活力を生み出す」「ゆとりある生活空間をきずく」「美しい環境と共生する」の5つの柱のもとに98の計画事業を分野別計画として体系化し、合わせてそれらの事業を区内5地域に落とした地域別計画を提示した。しかし先の見えない財政状況下では、事業ごとに示されるはずの実施年次や数量目標等は明示することができず、具体的な内容は改めて実施計画で明らかにするとされた。つまりこの基本計画は財源的な裏付けが不透明なまま旗揚げした格好で、個々の事業の実現性だけでなく、基本計画そのものの成否さえも行財政改革の取り組み如何にかかっていたと言えるものだった。そしてその基本計画と同時に策定された計画事業実施計画(※7)と行財政改革計画(※8)は、いずれも平成9~11(1997~1999)年度のわずか3か年を計画期間としながら、実施計画には基本計画98計画事業のうち71事業が事業費総額約633億円と想定して盛り込まれたのである。だが行財政改革計画は計画初年度の平成9(1997)年度予算編成時になんとか36億円の財政効果を生み出したものの、96億円にのぼる財源不足を埋めるには遠く及ばず、残りの60億円は基金の繰入・運用で賄うことになった。この広がってしまった収支の不均衡を一気に縮めることは容易ではなく、結局、基金運用に頼らない財政運営への道は依然として開かれなかったのである。

こうして、急速に進む少子高齢化や地球規模の環境問題、男女共同参画、国際化など、前計画以降に生じた様々な課題を取り込みながらも、財政面での大きな不安を抱えたまま第2期基本計画はスタートした(下図表1-④「昭和57年策定と平成9年策定の基本計画施策体系」参照)。この例に見るまでもなく、区の政策・施策を総括する基本計画はどうしても策定時の社会経済状況や地域社会の様相を色濃く反映しやすく、またその時々の財政状況に大きく左右されるため、とりわけ変化が激しい時代にあってはともすると絵に描いた餅になりかねない危うさを孕むことになるのである。

高齢社会対策総合計画・地域高齢者住宅計画

豊島区の高齢化率は昭和40(1965)年に4.3%(全国平均5.7%)、45(1970)年に5.4%(全国平均7.1%)と昭和40年代は全国平均を1ポイント以上下回っていたが、50年代に入るとその差は次第になくなり(50年7.0%:全国平均7.9%、55年9.0%:全国平均9.1%)、60年代以降は全国平均を上回り(60年10.6%:全国平均10.3%、平成2年12.5%:全国平均12.0%)、急速に高齢化が進行していた(前掲:豊島の統計平成18年版[国勢調査])。

こうしたことから区は近い将来、確実に高齢社会が到来することを想定し、高齢化対策を区の重点施策と位置づけ、複雑化する地域社会の実態に即した施策の展開を模索していった。まず昭和63(1988)年4月、この対策を全庁的にリードする「高齢化対策室」を設け、翌平成元(1989)年5月には区長の諮問機関として「高齢社会対策審議会」を設置し、今後の施策展開の軸となる「高齢社会対策総合計画」の策定に向けた検討をスタートさせた。

戦後復興期から高度成長期にかけ、地方から仕事を求めて転入してきた人々のために建てられた木造賃貸住宅がこの時期一斉に更新期を迎え、建替えによる立ち退きやそれに伴う家賃の上昇等により住宅確保が困難になる高齢者が増えていたのである。そこで区は平成2(1990)年3月、急遽、「地域高齢者住宅計画」(※10)を策定し、さらに翌2年度を「高齢者住宅元年」に位置づけて住まいに困窮する高齢者の住宅確保に動き出した。そして翌3(1991)年6月、高齢者が安心して暮らせるよう緊急通報装置や生活協力員を常駐させた福祉住宅第1号「要町つつじ苑」(16戸)を開設したのである。この施設は民間の土地所有者に一定の条件で建設してもらった集合住宅を区が一括して借り上げたもので、16戸の入居募集に対して14倍を超える226人の応募があった。これは区内高齢者の住宅問題がいかに深刻かその切実さを物語るもので、この状況を踏まえ、区は借り上げ住宅のほか区が独自に建設したものも含め、11(1999)年度までに計13団地230戸の福祉住宅を整備していった。

平成12(2000)年度までの10か年を計画期間とするこの総合計画は以下の4つの基本目標のもとに8つの課題を設定し、それぞれの課題に対応する分野別計画に高齢者住宅400戸・ケアハウス100戸、高齢者在宅サービスセンター13施設(10施設増)、特別養護老人ホーム3施設(2施設増)等の施設整備を含む120の事業を体系化した。あわせて総合計画を推進していくための庁内組織として平成3(1991)年4月に区長を本部長とする「高齢社会対策推進本部」を設置し、翌5月に区民参加による「高齢社会対策推進区民会議」、6月には「福祉のまちづくり推進会議」を設置するなど、推進体制を迅速に整えていった。

- ○高齢社会対策総合計画の施策体系

- (1)安心して生活するために

- ① 在宅福祉の推進

- ② 施設福祉の拡充

- (2)健やかに生活するために

- ③ 健康の保持・増進

- ④ 地域保健医療の充実

- (3)快適に生活するために

- ⑤ 住宅の確保

- ⑥ 福祉のまちづくり

- (4)豊かに生活するために

- ⑦ 社会参加と参画の促進

- ⑧ 生涯学習の推進

そこで区はこれらの調査結果を踏まえ、それぞれの高齢者が置かれた状況に応じたきめ細かなサービスを提供していくため、在宅介護を支える各種サービスを提供する高齢者在宅サービスセンターと、在宅での介護が困難となった高齢者を受入れるための特別養護老人ホームの整備の充実を図ることとした。

従来の高齢者住宅に加え、新たに高齢者在宅サービスセンターと特別養護老人ホームの整備を強力に進めるとともに、デイホームやショートステイ、配食サービス等を提供する高齢者在宅サービスセンターについては、既に開設していた3施設(高田豊寿園、東池袋豊寿園、山吹の里)に加え、長崎第一豊寿園(平成3年6月)、千川豊寿園(4年6月)、長崎第二豊寿園(5年6月)、巣鴨豊寿園(5年12月)、アトリエ村(6年6月)、風かおる里(8年5月)、いけよんの郷(9年4月)、菊かおる園(11年5月)、上池袋豊寿園(11年6月)と、平成11(1999)年度までに新たに9施設を整備し、計12施設を区内各地域へ配置した。

また平成8(1996)年7月には「24時間巡回型ホームヘルプサービス事業」(※14)を区の北東部地域で試行的に開始した。この事業は常時介護を必要とする高齢者等を抱える家庭に対し、深夜帯を含めた24時間巡回型でホームヘルパーを派遣するもので、それぞれの状況に応じて作成したケアプラン(援助計画)に基づき巡回時間や回数が組まれた。この事業をスタートさせるにあたり、前年に実施した「寝たきり高齢者等の介護者の健康に関する調査」でも介護者の2割近くが75歳の高齢者で、介護者の多くが肩こりや腰痛、疲労などの自覚症状を覚え、「自分の自由時間がない」「精神的ストレスがある」などの悩みを抱えている実態が明らかになっていて、寝たきりの高齢者本人はもとより、介護家族への支援が大きな課題となっていた。それが試行開始から4か月後に行った利用者アンケートでは、利用者本人の生活の質が改善するとともに介護者の身体的・精神的な負担軽減などの効果が見られ、その結果を踏まえ、区はその後順次、実施区域を拡大し、平成11(1999)年10月からは区内全域で実施するようになった。

さらに保健・医療分野との連携では、平成5(1993)年4月に在宅介護の総合相談窓口となる「高齢者介護相談センター」を開設し(※15)、在宅療養中の高齢者や介護家族のさまざまな悩みや相談に応じるとともに、訪問看護指導や福祉ヘルパーの派遣など保健分野と連携した事業を展開していった(平成8年度中央保健福祉センターに移行)。また翌6(1994)年1月には豊島区医師会の協力のもと、寝たきりの在宅高齢者を対象に看護婦等が介護に重点を置いた看護サービスを提供する「訪問看護ステーション」を開設(※16)、9(1997)年4月には身近な地域のかかりつけ医を紹介する「かかりつけ医療制度」を導入するなど、地域医療との連携による新たな仕組みづくりを進めていった。

こうした多元的なサービス提供体制を確立していく一方、高齢者が安心して地域で暮らしていくためには、地域区民の参加や協力が不可欠であった。そこで区は社会福祉協議会(現・豊島区民社会福祉協議会)に委託し、平成3(1991)年10月、通称「リボンサービス」と呼ばれる会員制在宅福祉サービスをスタートさせた(※17)。この会員制サービスは、専門家等で構成された「高齢者在宅サービス推進委員会」が在宅福祉の新たなあり方についてまとめた最終報告(※18)の中で構想され、それを事業化したものである。日常生活の中でちょっとした手助けを必要とする高齢者が利用会員となり、この事業の趣旨に賛同し提供できるサービスや時間をあらかじめ登録した区民が協力会員となって家事援助や外出介助等を行う有償サービスで、地域の中での新たな支え合いの仕組みづくりをめざすものであった。また翌4(1992)年6月には家庭介護に必要な知識や技術を習得したい人やホームヘルパーとして働きたい人を対象とする「ホームヘルパー等養成講習会」をスタートさせた。この講習会は以後10年ほど開催され、家庭介護や在宅介護を支えるマンパワーの裾野を広げていった。

一方、施設福祉の基盤となる特別養護老人ホームの整備については、平成元(1989)年4月に開設した「山吹の里」(※19)に加え、「アトリエ村」(6年4月開設 ※20)、「風薫る里」(8年5月開設 ※21)、豊島区初のケアハウス併設した「菊かおる園」(11年5月 ※22)を順次建設し、総合計画が数値目標として掲げた3施設を上回る4つの区立施設を整備した。また区が建設費を助成し、社会福祉法人により整備された「ゆたか園」(8年4月開設 ※23)と、区内で最も早く開設された「養浩荘」(昭和56年開設)の民間2施設を合わせ、介護保険制度がスタートする平成12(2000)年度には区内に6つの特別養護老人ホームが整備された。

しかしこうした急ピッチの整備も高齢化の進行には追いつかず、特別養護老人ホームへの入居待機者は年々増加傾向にあり、さらなる施設需要の増加が見込まれた。第1章で記したように特別養護老人ホームのような大規模施設を整備するには莫大な経費がかかり、用地取得費を含めると、この区立4施設だけでその整備費総額は200億円を超えていた。必要に迫れられて建設したものではあるが、こうした投資的経費の拡大は結果的に区財政の悪化を招き、以後、特別養護老人ホームの建設は民間事業者による整備を誘導するという方向に転換していくことになった。また区立施設の運営についても民間委託、さらに民営化方式へと移行していった。

※13 財産保全サービスの実施について(H051208福祉衛生委員会資料)

※14 24時間巡回型ホームヘルプサービス事業概要(H080627福祉衛生委員会資料)、

H080701プレスリリース

※15 広報としま881号(平成5年3月25日発行)、

同900号(平成5年10月5日発行)

※16 豊島区訪問看護ステーション(H051124福祉衛生委員会資料)

※18 広報としま812号(平成3年4月25日発行)、

H030425プレスリリース

※20 特別養護老人ホーム「アトリエ村」及び高齢者在宅サービスセンター「アトリエ村」施設概要(H060223福祉衛生委員会資料)

※21 特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンター「風かおる里」施設概要(H071124福祉衛生委員会資料)

※22 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター及びケアハウス「菊かおる園」施設概要(H110210福祉衛生委員会資料)

同じく6(1994)年3月、区は「高齢者保健福祉計画」(※25)を策定するとともに「高齢者福祉施設整備基金」を創設した。この計画は老人福祉法及び老人保健法の一部改正に伴い各区市町村に「老人保健福祉計画」の策定が義務づけられたことを受け、区の総合計画を補完する計画として策定されたもので、計画期間も総合計画の終了年度に合わせて平成12(2000)年度までとされた。同計画は前年に実施した高齢者ニーズ調査や今後の高齢者人口予測などに基づき、計画期間内に実施すべき基幹的な福祉・保健サービスの目標量を数値化しているが、その目標量は総合計画策定当初の数値を上回り、施設建設だけで約320億円もの整備費が見込まれた。このため区は同年区議会第1回定例会に、積立金約52億円を盛り込んだ補正予算案とともに施設整備のための基金設置条例案を提出し、議会の議決を経て「高齢者福祉施設整備基金」を創設した。しかしこの基金もまた庁舎等建設基金と同様、区財政が逼迫するに伴って財源不足を埋めるために運用され、わずか4年後の平成10(1998)年度には実質的に底をついた。

待ったなしに進行する高齢化は家族や地域社会にさまざまなインパクトを与え、特に介護問題は、本人はもとより、家族にとっても社会にとっても計り知れない負担と影響をもたらす。そのような状況を踏まえて総合計画が果たした役割を改めて振り返ると、施設整備のための投資的経費の拡大が区の財政悪化を招いた側面があったにせよ、介護保険制度をはじめとする、その後の区の高齢化対策の重要な基盤を形成するものであったと言えよう。

福祉のまちづくり

「福祉のまちづくり」とは障害者や高齢者等の生活圏の拡大を図るため、公共施設や商業施設、交通機関等のバリアフリー化を進めていく取り組みである。こうしたバリアフリーの考え方は当初、障害者福祉の分野から生まれたものであり、その契機となったのは昭和56(1981)年の国連総会での「国際障害者年」宣言であった。ノーマライゼーションの理念に基づき障害者の「完全参加と平等」を謳ったこの宣言の目的のひとつに、「障害者が公共の建物及び交通システムを利用しやすいよう改善することをはじめ、障害者の日常生活における実際的な参加を容易にするための研究・調査プロジエクトの実施を奨励する」ことが掲げられたのである。そして「障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去する」というバリアフリーの考え方は国内においても次第に広まり、公共施設や交通機関のみならず教育や雇用等の制度面の障壁も含めたバリアフリー化が図られていった。それが昭和60年代から平成にかけて、障害者だけではなく「障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする」というユニバーサルデザインの考え方へと発展していったのである。

そうした流れは国の「ハートビル法」(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、平成6[1994]年9月施行)や「交通バリアフリー法」(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、平成12[2000]年11月施行)、さらに両法を統合した「バリアフリー法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、平成18[2006]年12月施行)などの法制度の整備や「ユニバーサルデザイン政策大綱」(17[2005]年決定)、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」(20[2008]年決定)といった政府方針の進展のなかに見ることができる。

この計画は「障害者の地域自立生活推進豊島プラン」と名付けられ、「障害者の在宅での自立生活の支援」を第一義的な目的に掲げ、障害者福祉に関する施策を総合化、体系化したものである。区はそれ以前から、国際障害者年の翌年にあたる昭和57(1982)年4月に障害者やその家族の相談窓口となる「心身障害者福祉センター」(目白福祉作業所併設)を開設し、障害者の活動や交流を進めるとともに、平成4(1992)年4月にはいわゆる親亡き後対策として「福祉ホームさくらんぼ」(※27)を都内で初めて開設するなど先駆的な取り組みを進めていた。しかし、行動範囲が限定されがちな障害者にとって住み慣れた地域で暮らし続けたいという願いは強く、この計画策定を機に区の障害者福祉施策の中心課題も「施設」から「地域」へ、「在宅」へと転換していったのである。

また障害者を取り巻く環境も「国際障害者年」を機に少しずつ変化が見られるようになり、彼らを支えるボランティアの増加や地域社会の理解も広がりつつあった。そこで区は障害者の移動を支えるインフラ整備として、平成元(1989)年4月、「福祉のまちづくり整備要綱」(※28)を施行し、公共施設はもとより不特定多数が利用する民間施設も含めたバリアフリー化の取り組みを開始した。

この要綱の施行に先駆け、区は前年63(1988)年度に「福祉環境整備事業」として約5,300万円を予算化し、豊島荘、区民センター、ことぶきの家、出張所等20か所の区施設で出入口の段差解消や障害者用トイレの設置等のバリアフリー化に着手した。そして要綱施行に伴い、新たに「福祉のまちづくり事業」として平成元(1989)年度に約1億4,800万円を予算化し、東京都芸術文化会館(東京芸術劇場)周辺道路整備をはじめ公園・児童遊園内にある公衆便所の改修等22施設のバリアフリー化を図った。2(1990)年度には事業予算を約2億2,000万円に拡充し、南大塚社会教育会館・南大塚ホールに身障者用リフト・エレベーターを設置するなど18区施設でバリアフリー化を進めていった。

一方、商業施設や銀行、病院など不特定多数が利用する民間施設については、新築・増築または改築する際に「福祉のまちづくり整備要綱」に基づく事前協議を通じてバリアフリー化への協力を求めた。また同年10月に池袋駅を中心とする約1㎢の区域が都の「福祉のまちづくりモデル地区整備助成事業」のモデル地区第一号に指定されたのを受け、池袋駅周辺の公共的施設や公共交通機関等のバリアフリー状況の実態調査や施設管理者等も含めた意向調査を実施し、その調査結果を踏まえて翌2(1990)年3月、「福祉のまちづくりモデル地区整備推進計画」を策定した(※31)。これに合わせて「福祉環境整備(福祉のまちづくり)事業助成金交付要綱」(※32)を施行し、民間施設のバリアフリー化にかかる経費の一部を助成する事業を開始した(上限1か所300万円、1施設700万円)。

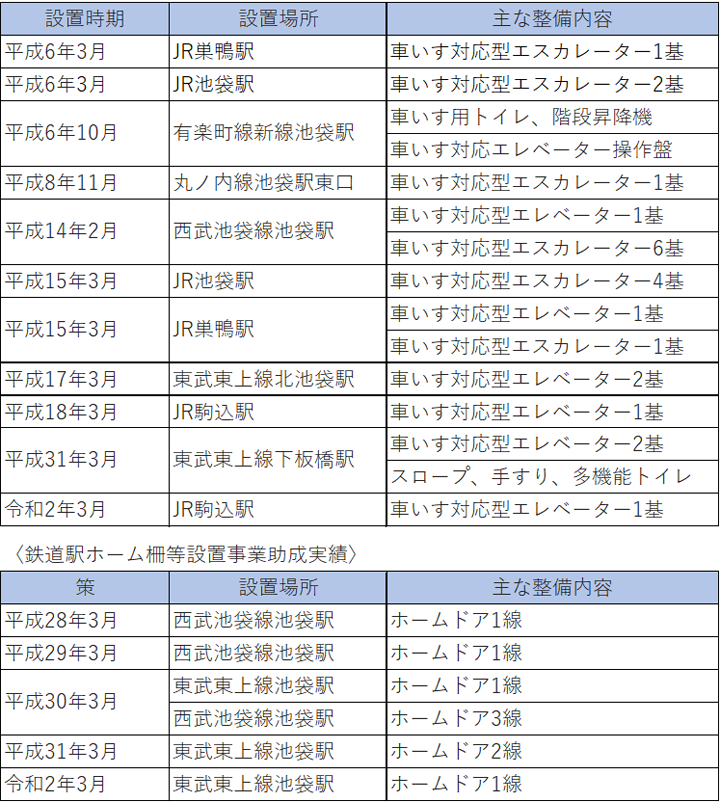

民間施設の中でも特にバリアフリー化の要望が高かったのが鉄道駅である。駅ホームから改札口や街路へ出るための階段の上り下りは、障害者だけでなく高齢者や乳幼児を抱える親たちにとっても大きな障害となっていた。こうした声に応え、区は設置工事費の54.5%を負担し、平成6(1994)年3月にJR巣鴨駅(1基)、続く4月にはJR池袋駅(2基)に車いす対応型エスカレーターを設置した(※33)。また平成13(2001)年5月には「鉄道駅エレベーター等設置事業費助成金交付要綱」(※34)を制定し、区・都・鉄道事業者の三者協働により駅エレベーター等の設置を進めていった(下図表1-⑤「鉄道駅エレベーター等設置事業における助成実績」参照)。

こうして障害者のためのバリアフリー化に端を発した「福祉のまちづくり」は高齢者にも共通する課題となり、さらに事業開始当初には「障害者及び高齢者等の生活圏の拡大」を目的に掲げていた条文の記述が後に「高齢者や障害者のみならず、すべての人が円滑に社会参加できる環境を創出するため」(改正「福祉のまちづくり整備要綱」第1条 ※35)と書き改められたように、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりへと進展していったのである。

介護保険制度

前述したとおり、日本の高齢化率は昭和40年代以降増加の一途をたどり、介護保険制度の検討が開始された平成初頭には14%を超えて超高齢社会に突入していた。また人口構造の変化に伴い、1人の高齢者を支える20歳~64歳の現役世代の人数は1990年時点で5.1人であったものが、2010年には2.6人となり、高齢者が総人口の約40%となる2060年にはさらに1.2人にまで縮小すると予測されている(2016年11月厚生労働省老健局:日本の介護保険制度について)。

こうした急激な高齢化に対応していくため、昭和38(1963)年の老人福祉法制定以降、国は老人福祉政策や老人医療制度の改革を幾度となく行ってきた。特別養護老人ホームや訪問介護(ホームヘルプサービス)を制度化した老人保健法制定の背景には、高度成長期の都市への人口集中とともに核家族化が進み、また女性の就業率の増加もともなって、かつては「家族の責任」とされてきた高齢者の介護が困難になってきた状況があった。この法制化に続き、昭和50年代には短期入所生活介護(ショートステイ)事業や日帰り介護(デイサービス)事業等が創設されたが、特別養護老人ホームへの入所にも、またこれらの介護サービスを利用するにも所得制限があり、いずれも社会的・経済的な弱者を公費で支えるという「公助」の仕組みであって要介護高齢者の介護は基本的には家族が担うべきと考える風潮は依然として根強かった。

一方、昭和48(1973)年に無料化された老人医療費の公費負担は年々増加し続け、高度経済成長の終焉とともに社会保障制度全般の財政基盤を圧迫するに至っていた。このため国は昭和57(1982)年に老人医療費の一部負担を導入し、さらに平成元(1989)年には医療・年金・福祉等社会保障制度の財源に充てるための消費税(3%、9年5%に引き上げ)を創設した。さらに平成に入って寝たきり高齢者の増加や病院での治療終了後も受け入れ先がないため入院し続ける、いわゆる「社会的入院」が社会問題化したため、昭和62(1987)年に老人保健法を改正し、入院終了後も介護が必要な高齢者の在宅復帰を支援するリハビリ施設である「老人保健施設」を制度化した。

その上でこうした介護施設や在宅福祉サービスの整備をより総合的かつ迅速に推進していくために、平成元(1989)年12月、各施設やサービスの達成目標値を定めたゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年戦略)を、さらに5年後の平成6(1994)年には整備目標を上方修正した新ゴールドプランを策定したのである。これらプランに基づき、国は10年間で約6兆円を投じ、ホームヘルパーの増員やデイサービス施設の増設、特別養護老人ホームの増床、老人訪問介護ステーションの新設等を図っていった。こうした一連の改革に並行し、平成6(1994)年4月、厚生省に高齢者介護対策本部を設置し、介護保険制度導入に向けた検討を開始したのである。

国が介護保険制度を構想した背景には、高齢化・長寿命化による要介護高齢者の急増に介護施設等の基盤整備が追いつかず、また従来の老人福祉法や老人医療制度の枠組みでは対応しきれなくなっていた現状があった。前述した通り、老人福祉法等に基づく各種サービスは市区町村が実施する「公助」すなわち措置制度であったため利用者がサービスを選択することができず、また収入に応じて定められた利用料は中高所得層にとって大きな負担となっていた。その一方、老人医療費はその一部が利用者負担とされてもなお介護サービスを利用するよりも負担が軽かったことに加え、介護施設の絶対数が不足していたため施設に入所できない要介護高齢者の「社会的入院」が常態化していたが、介護施設としての機能や体制を備えていない病院での長期入院は、要介護者にとって望ましいものではなかった。

しかしそうした制度全般の問題以上に深刻だったのは、要介護高齢者を抱える家族の問題であった。平成10(1998)年の「国民生活基礎調査」によれば、65歳以上の要介護高齢者のいる世帯の46.6%が夫婦のみあるいは親と未婚の子のみの核家族で、寝たきり高齢者の主な介護者は同居家族が86.1%を占めていた。また、介護者自身も40.5%が65歳以上の高齢者であり、高齢者が高齢者を介護するという「老老介護」の実態が浮き彫りになった。若い家族がおらず施設に入居するゆとりもなく、身体的にも精神的にも疲弊して共倒れになるケースも珍しくなかった。さらに介護者の性別では女性が85.2%を占めており、続柄も子の配偶者が32.5%、配偶者が28.5%と、いずれも子の22.5%を超えていた。

この調査結果からは核家族化により家族の中で介護を担う人数が限られるなかで、その負担がひとえに妻や嫁にかかっている現状が読み取れる。家事・育児と同様に介護もまた当たり前のように「女の仕事」と捉えられていたのである。また寝たきりの状態の期間も半数以上が3年以上と長期にわたっており、昼も夜もなく、いつ終わるとも知れない家族の介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」も問題となっていた。平成4(1992)年の「就業構造基本調査」によれば介護のための離職者は全国で98,000人にのぼり、そのうちの88,000人が女性だったのである。

さらに深刻だったのは認知症(当時の呼び方は「痴呆症」、平成16[2004]年に「認知症」に名称改定)の高齢者を抱えた家族であった。「痴呆性老人対策に関する検討会報告書」(平成6[1994]年6月)では平成2(1990)年現在で全国の痴呆性老人数は994,000人と推計されていた。しかしその当時は認知症に対する理解やケアがいまだ確立されておらず、家族が認知症であることを隠したがる傾向さえあった。また認知症の高齢者を受け入れてくれる施設も少なかったため、年齢とともに意思疎通が困難となっていく親や配偶者にどれほどの切なさをもって向き合わざるをえなかったのか想像するに忍びない。

要介護高齢者の容態が一様でないように、それぞれの介護家族が抱える事情や悩みも様々であったが、高齢化率や介護需要の将来推計などの数値だけでは計れない切実な問題が、地域社会の其処此処で生じていたのである。そしてそうした高齢者介護にまつわる問題が多くのメディアで取り上げられるにつれて、「明日は我が身」という老後に対する不安が国民の間にも蔓延していった。平成初頭期に実施された各世論調査でも、要介護高齢者やその介護家族を社会全体で支える新たな制度の創設を支持する声が6 割以上を占めており、多くの国民にとっても高齢者介護は避けて通れない問題となっていたのである。

こうした状況を背景に、国が構想を打ち出したのが介護保険制度である。この構想については、平成6(1994)に厚生省に「高齢者介護対策本部」が設置される以前から様々な審議会や検討委員会等の場で議論が重ねられていたが、その論点のひとつが制度を運用するための財源問題であった。厚生事務次官の懇談会として発足した介護対策検討会が平成元(1989)年12月にまとめた報告書は、新たな介護施策の基本的な考え方とめざすべき方向性、サービス内容やその供給体制等を示すとともに、この財源問題に初めて触れ、「①公費、保険料、双方の組み合せのいずれにするのか、②社会保険方式の場合は医療保険制度、老人保険制度、年金制度、単独制度等のいずれの方式とするのか、③現行の措置費制度、特別障害者手当制度等他制度との関係をどう整理するのか」という3つ視点を提示した。その後も厚生省内で検討が重ねられ、平成6(1994)年3月にまとめられた「高齢者介護問題に関する省内検討プロジェクトチーム」報告書では、ケアマネジメントの仕組みや在宅サービスにおける日常生活支援サービスと医療的サービスの一体的な提供など現在の介護保険制度の基となる枠組みを示すとともに、費用負担については保険料・公費・利用者負担を適切に組み合わせることを前提に、市区町村が運営する新たな社会保険制度と既成の老人保健制度をベースに市町村と各医療保険者との協働事業とする2案が提案された。そうした検討を経て平成7(1995)年7月、当時内閣総理大臣の諮問機関であった「社会保障制度審議会」が公的介護保険制度の創設を勧告、翌8(1996)年4月には厚生省の老人保健福祉審議会から最終報告「高齢者介護保険制度の創設について」が発表され、社会保険方式による公的介護保険制度の導入への流れが固められていった。ちなみにこの最終報告には「はじめに-国民の皆様に訴える-」と題する序文が添えられているが、新たな制度への理解を国民に求めるメッセージであるとともに、当時の多くの国民の心情を映し出したものでもあった。その冒頭部分を以下に引用する。

高齢社会においては、すべての人が、老いに伴って不自由な老後の生活に直面するのではないかという不安を強く感じている。老いは避けられず、自分自身の身の始末が思うとおりにできない悩み、老いの孤独、若者社会からの疎外感、若い時代に果たした家族や社会への貢献が評価されなくなるとの思い等が累積する社会を、幸福な社会と言うことはできない。わが国はそうであってはならない。人間としての尊厳が大切にされる社会、高齢者の尊厳と幸せを大きな目標とする社会の実現が今こそ求められている。人はすべて親から生まれ、親の労苦によって育てられたことを想えば、高齢に達した親の平安な老後を看とり、人生の最期まで人間としての尊厳を全うできる介護をしたいと願うのは、誰しも同じである。しかし現実には、高齢者の介護は、それを負担する家族に肉体的、精神的、経済的重圧となり、心で想う介護が全うできず、家族の崩壊や離職をはじめ、様々な家庭的悲劇の原因となる。家族愛に根ざし、社会的な連帯によって高齢者の介護を支える社会を創る時が来ている。

明るい高齢社会の新時代を創るため、高齢者自身の自助努力を基軸としつつ、すべての国民が社会的連帯の精神に基づき、個々の利害を離れてこの問題を考え、痛みを分かちあって必要な社会的負担を受け容れることを訴えたい。

その設置趣旨について、平成9(1997)年区議会第2回定例会の招集あいさつの中で、加藤区長は以下のように述べている。

介護保険準備室がまず取り組んだのは、「介護保険事業計画」の策定である。介護保険法により策定が義務づけられた「介護保険事業計画」はサービスの内容や量、またその確保策等を明らかにすることになっており、平成12(2000)年度から16(2004)年度までの5か年を計画期間として3年ごとに見直すこととされていた。そこで7月に学識経験者、社会福祉・保健医療各関係者、被保険者(公募区民)等で構成する「介護保険事業計画策定員会」(委員長:大橋謙策日本社会事業大学福祉学部長)を設置するとともに、8月から10月にかけて計画の基礎となるデータを収集するための高齢者実態調査を実施した(※38)。

また今回の②の調査では家庭内での主な介護者についても質問しており、その内訳は「夫または妻」(27.7%)と「娘」(27.6%)がほぼ同じ割合で、次いで「息子の妻」(17.0%)・「ヘルパー」(13.1%)・「息子」(9.9%)の順になっており、家族・親族の77.9%を女性が占めていた。介護者の年齢も50歳代(30.2%)が最も多かったが、約半数は60歳以上で70歳以上も27.2%に及んでいた。豊島区においても、介護者が女性に偏っていることや高齢者が高齢者を介護している状況など国の国民生活基礎調査結果と同様の傾向が見られた。さらに「介護を行ううえで困っていることは何ですか(複数回答)」との問いに対し、約半数の49.1%が「精神的な負担(ストレス)を感じている」と回答しており、腰痛や腱鞘炎などの症状や不眠など身体的な負担もそれぞれ2割を超え、介護家族の負担の深刻さが浮き彫りになった。なお③の調査は施設入所者のみを対象としているため単純には比較できないが、入所前の世帯構成は②の調査と同様に「ひとり暮らし」(40.0%)の割合が最も高かった。

区のこうした動きと連動し、東京都は介護保険制度の実務上の課題や対応策を検証するため、平成8(1996)年度から「高齢者介護サービス体制整備支援事業」を開始し、各区でモデル事業を実施していった。豊島区においても平成10(1998)年10月から11月に要介護認定モデル事業、9月から11月にかけて介護サービス計画(ケアプラン)作成モデル事業が実施された(※40)。要介護認定モデル事業は在宅療養・施設入所者合わせて100名を対象に、「介護認定調査員」(看護婦・保健婦・介護福祉士等専門職11名委嘱)が訪問聞き取り調査を行い、その調査票とかかりつけ医の意見書に基づき「介護認定審査会」(豊島区医師会、同歯科医師会、社会福祉法人等5名委嘱)で審査・判定を行うという実際の手続きをシミュレーションするものであった。また介護サービス計画(ケアプラン)作成モデル事業は在宅療養者のうち10名を対象に、ケアマネージャー(介護支援専門員指導者研修修了者及び介護認定調査員等)が介護サービス計画書を作成するという、これもまた実際の手順に即したものであった。そしてそれぞれの手続きに要した日数や時間、ランク別の認定者件数等を集計し、制度開始時に想定されるサービス量や必要人員等の基礎データとして介護保険事業計画に反映していったのである。

こうした国政レベルの混乱に振り回されながらも、区は制度開始に向けた準備を着々と進めていった。平成11(1999)年4月、すでに開設していた3保健福祉センターに加え、新たに8か所に在宅介護支援センターを開設した。この在宅介護支援センターは在宅介護に関する身近な地域の窓口として介護保険制度の認定申請受付からケアプラン作成までの一連のケアマネジメントを実施する地域拠点に位置づけられ、12(2000)年度にはさらに2か所を加え区内13か所への整備が完了した(※42)。また11(1999)年4月の組織改正で介護保険準備室に替わり新たに介護保険課を設置し、人的配置も含め、介護保険事業の業務体系に則した執行体制を整えた(※43)。

続く7月には介護認定審査会の委員定数を84名と定め、医療・保健・福祉各分野から委員を選出し、10月から認定申請受付を開始した(※44)。なお、制度開始直前の平成12(2000)年3月までの申請件数は5,256件にのぼり、うち4,539件について審査判定が行われたが、その内訳は自立167、要支援740、要介護1~5が3,632で、介護給付の対象となる要支援・要介護の計4,372件は、第1号被保険者(65歳以上高齢者)約43,500人のほぼ1割にあたっていた。

一方、平成10(1998)年7月より「介護保険事業計画」の策定に向けて検討を重ねてきた策定委員会は、「高齢者保健福祉計画」の改定についても合わせて検討し、11(1999)年9月、検討状況を公開し広く意見を聴くための「中間のまとめ」(※45)を公表した。前述した通り、介護保険法により各市区町村に策定が義務づけられた「介護保険事業計画」(5か年計画)は介護サービスの内容や量及びその確保策を明らかにするものであったが、平成6(1994)年に策定した「高齢者保健福祉計画」も老人福祉法等の改正により策定が義務づけられ、国のゴールドプランを地域レベルに落とし込む形で施設やサービス等の整備目標を設定していた。また、「高齢者保健福祉計画」は平成3(1991)年に策定した「高齢社会対策総合計画」の補完計画に位置づけられ、この総合計画とあわせて平成12(2000)年度までを計画期間としていたが、この間の急速な高齢化や介護保険制度の開始に伴う見直しが必要となっていた。このため「中間のまとめ」では、「介護保険事業計画」を区の高齢者保健福祉政策全般にわたる計画に包含されるものと捉え、両計画の整合性を保つために一体化が図られた。そして12(2000)年1月に策定委員会からの最終報告を受けた区は同年3月、この一本化された計画を新たに「高齢者支援としまプラン21」(以下「プラン21」)として策定したのである(※46)。

平成12(2000)年度から16(2004)年度までの5か年を計画期間とする「プラン21」は、「①利用者の立場に立ったサービスシステム」「②積極的な参加と高齢者支援のネットワーク」「③在宅支援へのアプローチ」を基本方針に掲げ、21世紀の高齢社会に向けて取り組むべき課題や施策の方向を示すとともに、介護サービスの基盤整備に向けた具体的な取り組みを明らかにするものであった。その中で介護保険事業については、対象となる居宅サービス15事業・施設サービス3事業の年度ごとの見込量が設定された。その見込み量に基づいて算出された平成12(2000)年度から3年間の事業費は、介護サービスに係る総費用として319億円、利用者負担分を除いた介護保険事業の運営に要する事業費として約283億円が見込まれた。そしてこの事業費見込額を公費負担と保険料負担それぞれの割合で按分した額を保険料算定の基礎とし、第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は加入する各医療保険で定め、第1号被保険者(65歳以上)の保険料は運営主体(保険者)である各市区町村が条例で定めるとされた。豊島区においても課税・非課税の別や被保険者の所得に応じて5段階の階層を設け、18,153円(平均月額1,512円)~54,459円(同4,538円)、基準額(第3段階)36,306円(同3,025円)の保険料額を算定し、区議会の議決を経て同年3月27日、介護保険条例を制定した(※47)。なお、この第1号被保険者の保険料については、前年10月に政府が発表した「特別対策」により制度開始後半年間は徴収せず、その後1年間は半額に据え置かれ、その軽減分は国からの臨時特例交付金で賄われた。また3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせ、保険料も改定していくこととなったのである。

※41 「介護保険を円滑に実施するための特別対策」について(H111209福祉衛生委員会資料)

※42 広報としま1136号(平成12年4月25日発行)、

西池袋在宅介護支援センターの開設について(H110924福祉衛生委員会資料)

※43 介護保険制度準備状況について(H110909福祉衛生委員会・介護保険制度についての勉強会資料)

※44 介護認定審査会について(H110628福祉衛生委員会資料)、

広報としま1112号(平成11年8月25日発行)

※45 豊島区における介護保険事業計画の策定・高齢者保健福祉計画の改定に向けた検討の中間のまとめ(H110909福祉衛生委員会・介護保険制度についての勉強会資料)

※46 豊島区高齢者保健福祉計画案、豊島区介護保険事業計画案(報告)(H120209議員協議会資料)、

広報としま1130号(平成12年2月25日発行)、

広報としま1135号(平成12年4月15日発行)

こうした変化は介護保険制度が要介護高齢者やその家族にとって不可欠なものとして定着していった証である反面、予想を超える利用者の増加は介護給付費の増大に直結していた。国民健康保険と同様に介護保険事業は区の一般会計とは切り離された特別会計で行われているが、介護保険費用負担額の一定割合は一般会計から繰出すこととされており、その操出額は制度開始当初から毎年度30億円を超えていた。

高齢化のさらなる進行が予測される中、介護保険制度を持続可能なシステムとして維持していくためには、増大し続ける介護給付費の抑制を図っていく必要があった。このため介護保険制度の導入以降、区の高齢化対策は生活自立支援や介護予防など高齢者の健康寿命を延伸する施策に重点が置かれていった(※50)。またそれとともに高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、多様な担い手が連携して医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的に提供していく仕組みづくりも求められた。そして平成18(2006)年2月、高齢者保健福祉計画・介護事業計画の3期目の見直しにあたって介護保険事業推進会議から提出された答申には、「介護予防の推進」とともに、新たな仕組みとして「地域包括ケアシステムの構築」が重点的に推進すべき施策に位置づけられたのである(※51)。