1

大野家は東金切っての名門であり旧家である。当主は代々伝兵衛を名のり、現在は十二代に達している。大野家の歴代を示すものとして、大野大氏(横浜市在住)の作成した「大野家系図」があり、それによって代々当主の名、没年、家族構成の大体等は分かるが、詳細については記述がない。ここで主として取り上げる伝兵衛は八代伝兵衛秀頴(後述)のことになるが、彼は幕末から明治初年にわたって在世し、社会的にめざましい活躍をして、大野家の名を大いに掲げた傑物である。しかし、いきなり彼のことを書くよりも、まず、大野家の歴史をのべてみることにしよう。

「大野家系図」には、家の由緒について、「大野家、家紋五三桐下り藤、元和寛永年間(一六一五-一六二八)東金岩崎に住す。」と、きわめて簡単に記してある。そして、先祖の一覧表が示され、そのはじめに「初代大野伝兵衛道生」とあって、死没年月日が「万治元年(一六五八)七月二日」、備考欄に「東金大野家祖内匠助」と書かれている。これは、初代伝兵衛が即ち家祖内匠助(たくみのすけ)であるように考えられそうだが、そうではないのではないか。初代と家祖とはイコールではなく、別人と考えるべきではないだろうか。家祖の名が内匠助とすると、武家であったかと思われもする。念のため酒井氏の家臣録を検すると、東金酒井家には大野姓の家臣はいないが、土気酒井家には大野修理とか大野和泉とか大野舎人とかいう千石取りの高級武士がいたが、もしそういう血筋とすれば、必ず系図にその記載があるはずであるのに、それがないのはやはり無関係ということになるだろう。大野家が武家の出とは云い切れないが、「元和寛永年間東金岩崎に住す」とあるのは、初代伝兵衛の時に他所から移って来て岩崎に住みついたものと思われる。

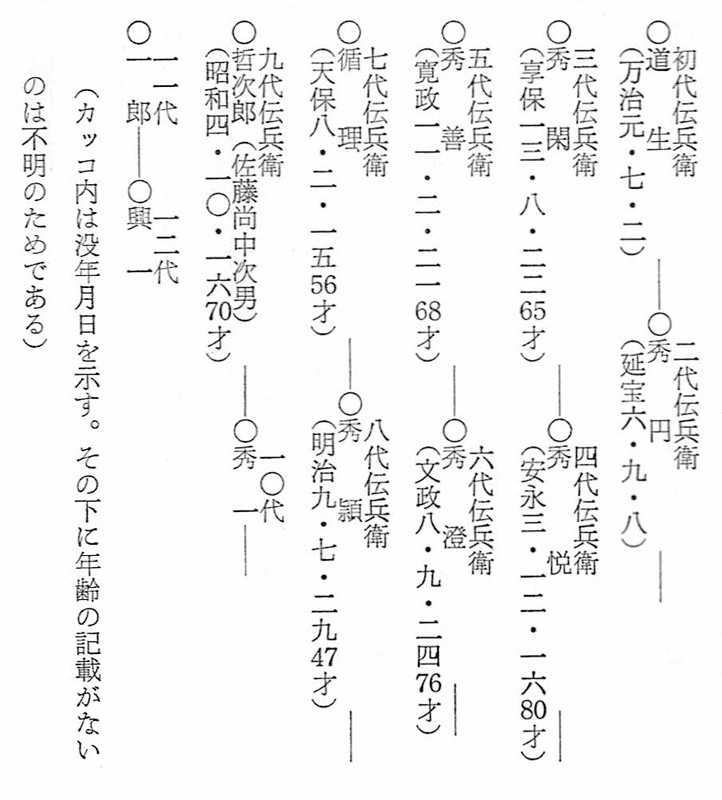

次に大野家各代の略系を示してみよう。

東金岩崎に住みついた大野家は商業に従事したものと考えられるが、具体的にどういう商種であったかは分からない。大野家といえば、一角丸の創製発売元として世に知られているが、それは六代秀澄の時にはじめられたとされる。一角丸は宇津救命丸と同じく小児用薬剤であるが、大野家の家伝薬として喧伝され、秀澄はこれによって豪富を蓄えることが出来たのである。六代秀澄こそは正に大野家の中興の主であり、大恩人というべき人物である。したがって、この人を抜きにしては、大野家のことを語るわけには行かないのである。

秀澄は寛延三年(一七五〇)に生まれ、文政八年(一八二五)七六歳の高齢をもって死去している。彼の事績については、本漸寺にある彼の墓碑の側面に刻まれた墓誌(彼の息七代循理の撰文、参考資料参照)によって、その概略を知ることができる。彼は五代秀善の長男として生まれ、幼名を安太郎といった。母は山辺郡粟生村の飯高重兵衛の娘セイであった。兄弟は五人で男が三人女が二人であった。母セイは秀澄が二三歳の時すなわち安永元年(一七七二)に三九歳の若さで夫に先立って死んでしまった。そのあとへ後妻の茂登(もと)が入っているので、秀澄はこの義母に仕えなければならなかった。五人の兄弟の中には義母の生んだ子もいたであろうから、家庭内には複雑な空気もあったろう。実母の死から三年目の安永四年(一七七五)二六歳の秀澄は実母の縁戚から一六歳になるヨ子(ね)を嫁に迎えたが、この嫁は娘を一人生んで翌年死んでしまう。それから六年たった天明元年(一七八一)彼は再婚した。新しい妻は福俵村の吉原豊七の娘きわである。この腹に三男一女が出来た。その長男伝吉が後の七代循理である。家庭内の複雑さは更に増した感じである。

2

こういう空気の中で秀澄は家業に専心するとともに、一角丸を創製しその売出しに骨身をけずるのである。秀澄の人物について、墓誌には「節倹簡易、雄弁ノ頴材(えいざい)」であったと書いているが、彼が勤勉な健実型の人であったことはまちがいないと思うが、おそらく彼は頭のいい才覚の持主だったにちがいない。一角丸の創製がどういう工程を経たものか分からないが、大野家の家伝に製薬の秘法などがあったものかどうかも不明である。ともかく、「墓誌」によると、

「弱冠ヨリ産業ニ専心シ、一角丸ヲ製シ」(原漢文)

とあり、弱冠は文字どおりに取れば二〇歳でその頃から産業に専心して、一角丸を製したというのだが、これはもちろん二〇歳の時に一角丸を創ったということではなく、一角丸が創られた時期が何時だったかは、右の文から判断することはむずかしい。かりに、製剤までに十年かかったとすると、彼の三〇歳は安永八年(一七七九)だから、そのころということになろうか。その創り出された一角丸を売り広めるには、さらに異常な苦労があった。「墓誌」の文は前につづけて、

「兄弟三人諸州ヲ経歴シ、以テ之レヲ鬻(ひさ)ギ拡ム。艱難スルコト数年、薬奇効有リ、大イニ海内ニ行ハル。」(墓誌原漢文)

と書かれているのであるが、兄弟三人が荷をかついで諸国を近江商人式に行商して販路を広めたのである。「諸州」とはどの辺をさすのか分からないけれども、江戸を中心として関東一圓あるいは東海道地域にまで及んだかもしれない。それは大変な労苦だったろう。ところで、秀澄は「雄弁ノ頴材」を持っていたとあったが、彼は弁舌に長けて喧伝上手という天才をもっていたのであり、行商にはこの才能を大いに活用したのであろう。一角丸が世間に広まったのには、彼の弁舌の功が多大であったような気がするのである。もちろん、その労苦は並大抵のものではなかったろうし、兄弟三人の協力も大いにものを言ったであろう。秀澄がその推進力の中心となったにちがいないが、二人の弟たちの名が伝えられていないのは残念である。

この結果、秀澄は巨万の富を成して豪商の地位を得て、寛政一一年(一七九九)時の東金領主で奥州福島藩主板倉内膳正勝長から苗字帯刀を許されることになった。これは商人としては最高といってもよい栄誉であった。秀澄はちょうど五〇歳となっていた。その年二月二一日に父秀善は六八歳で没しているが、この栄誉を知ることができたかどうか、発令の月日が不明なので、何とも言えない。さらに追いかけて、もう一つ朗報があった。それは、翌年水戸家に出入を許されたことである。これは御三家たる水戸家中に一角丸の販売を許可されたことである。水戸家御用ということになると、薬の評価が高まることはいうまでもない。一角丸に大きな箔(はく)がついたわけである。当然、売れ行きがよくなり利益もあがることになる。当時の水戸藩主は第六代徳川治安であった。同藩では二代藩主の有名な光圀の時代に「救民妙薬集」なる小冊子を領民に配布して家庭医療に力を入れたこともあって、一角丸のごとき小児医薬が歓迎されたのであろう。

3

ところで、一角丸の創製について、佐藤信淵が関わっていたのではないかという説がある。信淵は寛政九年(一七九七)東金の大豆谷(まめざく)に来て、文政一一年(一八二八)まで、断続的ながら、二三、四年間同所に滞在し、家学の大成につとめるとともに、東金周辺の産業開発を指導したのであるが、彼は医者としても一家を成し、薬剤の調製にも特技をもっていた人物である。その滞留中、大野家とも交際があったといわれているから、一角丸の創製にも何らかの関わりをもっていたのではないかと伝えられている。彼が大豆谷へ来た寛政九年は、まだ二九歳の若さであったが、その年秀澄はすでに四八歳で、その二年後には苗字帯刀を許され、三年後には水戸家出入を認められ、功成り名遂げている。つまり、一角丸の成果が立派に実っていたのである。したがって、信淵が来住した時には、今さら一角丸の調製に関わる余地はなかったはずである。ただ、彼は一角丸の価値はこれを十分に認め高く買っていたことは事実である。たとえばその著「別本経済提要」(「佐藤信淵家学全集・中巻」所収)を見ると、「今の世に当て他国に出す産物の最も名高き者は」として、諸国の物産をいろいろ列挙し、薬については、「勢州朝熊(あさま)の万金丹、越中富山の製薬、江戸及び江州の艾灸(もぐさ)、上総東金の一角丸、江戸中橋の実母散」(同書、六〇四頁)と、日本名薬の一として一角丸を数えているのである。信淵は一角丸の創製にはタッチしなかったが、これを高く評価して推奨していたのである。

秀澄が佐藤信淵とどの程度の交わりがあったか、それを徴すべき確実な資料はないが、秀澄は文政八年(一八二五)まで在世しており、信淵は同一一年(一八二八)まで大豆谷に不連続ながら滞在していたので、何らかの交渉はあったであろうし、また、七代循理も信淵と知る機会はあったものと考えられる。信淵と大野家との関係としては、も一つ茶園の経営ということがある。これは、八代秀頴時代のことであり、彼は天保元年(一八三〇)の生まれで、その頃、信淵は武蔵国足立郡鹿手袋(埼玉県)に本拠を移し、東金とも縁が遠くなり、八二歳の長寿で嘉永三年(一八五〇)その地に没した。その年、秀頴は二一歳になっていたけれども、彼が信淵に接したことは先ずなかったものと考えられる。ただ、信淵は果樹等の栽培については卓越した知識を所持しており、茶樹の育成についても一家言をもっていていろいろ書き残しているので、秀頴がそれらから示唆を受けたところがあったろうことは推察できる。(それについては別項「大野伝兵衛(八代秀頴)」において述べる。)

文化六年(一八〇九)秀澄は六〇歳を迎えた。もはや老齢であり、第一線を退いてよい時機である。忰の伝吉(循理)もすでに二八歳になっていた。そこで、家業を譲って隠退することにした。それからは、かねて深く信仰していた日蓮宗に報恩のまことを捧げつつ、仏参と唱題に努め、清浄の老後をおくって、文政八年(一八二五)九月二四日、七六歳の生涯を閉じたのである。

大野家では、一角丸のほかに折衝飲(せっしょういん)という胃腸薬を創製して発売していた。これは胃痙攣(けいれん)などにはよくきくのでよく売れたものだが、これも秀澄によって調製されたものか、あるいはその後作り出されたものかは明らかでない。

4

秀澄の後を継いだのが七代循理である。彼は天明二年(一七八二)に生まれ、天保八年(一八三七)五六歳で没している。この人の人物や業績も資料がないので不明である。ただ、彼が当主であった頃の大野家の家族構成を示す資料があるので、それを紹介したい。それは、「東金市史・史料篇二」に収めてある文政一一年(一八二八)三月の東金上宿町(当時、岩崎は上宿に所属していた)の「宗旨御改帳」で、その中に大野家の家族召使の名前・年齢・人員等が示されているのである。(同書七一-七三頁)まず、家族は伝兵衛(四七才)・女房ゆか(二三才)・母きわ(六七才)・娘とく(八才)養子徳太郎(一八才)・同ふく(一〇才)の六人である。召使は(名前等は省略)下男が二六人、下女が九人の計三五人。家族召使の合計は四一人である。このほかに持馬二疋もある。おどろくべき大人数である。これだけの大世帯であったのだから、家屋も巨大で店の構えも堂々たるものであったにちがいない。まさに豪商の栄姿である。

ところで、家族関係をみておきたいが、伝兵衛(循理)の女房はゆかとあるが、「大野家系図」によると、このゆか(「遊加」と表記されている。)は四人目の女房なのである。循理は女房運の悪い人で、それまで三人の妻を迎えたが、みな二十歳台で死んでしまっている。そこで、四人目のゆかを迎えたが、まだ男児が生まれていなかったので、養子に徳太郎を入れたのである。経済的に恵まれていた大野家も家庭的にはかなり複雑であったことが分かる。それはともかく、召使を三五人も使っていたことは、商売が非常に手広くなり、繁忙であったことを示すし、持馬二疋は江戸等にも出店を持って取引きが活溌になっていたことを裏書きするものと考えられよう。

四人目の妻ゆかは、この御改帳の記された文政一一年から二年後の天保元年(一八三〇)三月一五日、待望の男児を産んだ。(しかし、このことについては問題がある。後述する。)これが八代秀頴である。実男子の誕生はよろこばしいが、養子徳太郎がいるので、事情は複雑であったろう。ところが、循理は天保八年(一八三七)二月一五日、八歳になったばかりの秀頴を残して五六歳で長逝してしまうのである。未亡人となったゆかは幼児を擁して辛労の生活を送らなければならなかった。大野家に大きな危機がおとずれたのである。ゆかがどういう女性であったかは分からないが、複雑な家族をかかえ、大勢の奉公人を動かし、むずかしい商売を処理して行くのは、容易なことではなかったであろう。この危機をどのようにして凌いだものか、それを語る資料がないから説明のしようもないが、どうやら切り抜けることが出来たらしい。しかし、長く続いた苦患はゆかの心身を深く傷つけたらしい。彼女は弘化四年(一八四七)三月一三日、まだ四二歳だというのに、ついに帰らぬ人となってしまうのである。秀頴は一八歳となっていた。八代伝兵衛を継ぎ、名家大野の若主人となったのである。ここで気になるのは、養子に入っていた徳太郎のことであるが、これは恐らくすでに処置され、大野家を去っていたものと思われる。(以下、「大野伝兵衛(八代秀頴)」の項を読まれたい。)

参考資料

大野伝兵衛(六世秀澄)墓碑銘(原漢文)

(本漸寺大野家墓地)

家君大野氏、諱(いみな)ハ秀澄。俗称ハ伝兵衛。世々南総山辺郡東金ノ人ナリ。父ハ与惣兵衛秀善。母ハ飯高氏、同郡粟生村重兵衛ノ女ナリ。寛延三年(一七五〇)庚午(かのえうま)ノ年ヲ以テ生ル。兄弟ハ五人、三男二女ナリ。安永四(一七七五)乙未(きのとひつじ)ノ年、母ノ従々妹ヲ娶(めと)リ、一女ヲ生ム。明年五月麻疹(はしか)ヲ患ヒ没ス。天明元(一七八一)辛丑(かのとうし)ノ年四月、再ビ同郡福俵村吉原豊七ノ女ヲ娶リ、三男一女ヲ生ム。

寛政十一(一七九九)乙未(きのとひつじ)ノ年、領主板倉公、氏及ビ佩刀ヲ命ズ。又、明年水府公命ジテ其ノ門ニ出入スルコトヲ得サシム。

文化六(一八〇九)己巳(つちのとみ)ノ年、家事ヲ不肖ニ委ネ、菟裘(ときゅう)①ヲ営ミ以テ老ヲ養フ。仏教ヲ崇信シ、詣霊(けいれい)②凡ソ二千題目千部余ナリ。

家君ノ人ト為(な)リハ、節倹簡易、雄弁ノ頴材(えいざい)③ニハ、人皆之レニ服ス。弱冠ヨリ産業ニ専心シ、一角丸ヲ製シ、兄弟三人諸州ヲ経歴シ、以テ之レヲ鬻(ひさ)ギ④拡ム。艱難スルコト数年、薬奇効有リ、大イニ海内ニ行ハル。家貲(かし)⑤頗ル富ミ、以テ子孫ヲ膏沢(こうたく)⑥セリ。盖(けだ)シ、家名ヲ盛ンニシ、以テ後人ヲ利ス。実ニ中興ノ主タリ。

文政八(一八二五)乙酉(きのととり)九月二十四日、病ヲ以テ家ニ終ル。享年七十六。法謚(ほうし)⑦ハ清心院秀澄居士。三日ニシテ同邑本漸寺ノ境内ニ歛葬(れんそう)⑧ス。茲(ここ)ニ其ノ概ヲ記シ、以テ不朽ニ垂ルト尓(しか)乞フ。

文政九年(一八二六)丙戍(ひのえいぬ)年八月

男大野伝吉循理謹識

注 ①隠居所のこと

②亡霊をとむらうためのいとなみ

③すぐれた才能

④売ること

⑤家の資産

⑥めぐみうるおす

⑦戒名

⑧死体を地中にほうむりおさめること