現在東金本漸寺に保存されている日殷関係の資料によれば、日殷は天文二四年(一五五五)八月一日、後奈良天皇の宣旨(勅命)により二八歳の若さをもって権大僧都に叙せられ、続いて逐次昇叙されて、天正一一年(一五八三)九月一〇日、正親町(おうぎまち)天皇の宣旨をもって、遂に大僧正たることを許されている。それは日殷五六歳の時のことで、人呼んで「勅許大僧正」と云い、大僧正に叙せられたのは、顕本法華宗では日殷をもって嚆矢(こうし)とし、いかに天皇の信任が厚かったかを物語るものである。

さて日殷は元亀年間(一五七〇-七二)わが房総地方に巡錫した際、縁あって下総浜野村(千葉市浜野)の本行寺並びに東金本漸寺両寺の住職を兼務することとなり、七里法華の宣揚に尽し、大いに名声を高めたのであるが、その功績を買われて、天正初期(一五七三-七七)京都の本山妙満寺第二五世に迎えられ、ついで前記のとおり大僧正に叙せられた。しかるに、旧縁断ちがたく、いくばくもなくしてふたたび上総東金本漸寺に立ち帰って、その二五世住職となり、同寺に住持すること七年、天正一八年(一五九〇)五月晦日(みそか)この地に遷化した。享年六四歳であった。

日殷の墓は東金御林(東金市松之郷八坂台)にある。周囲には数十本の桜があって春はにぎやかな趣がある。上人の高徳は後世まで多くの民衆に敬慕されていたが、天保年間(一八三〇-四三)、ここに参詣すれば何事も成就すること疑なしとの民間信仰が起こり、俗にいうハヤリ神のように参詣者が群集したため、一時は飯食物を売る露店が出来、お籠り堂まで建設され、えらい騒ぎとなり、江戸では講中も結成されたほどであったが、間もなく退潮してしまった。その原因などについて、杉谷直道は「東金見聞誌」(稿本)の中で、「此ノ地松之郷ヘ接近セシニヨリ、地所ノ事アリ、異論ヲ生ジ、夫ヨリ漸次衰微シテ、参詣ノ人モ減ジ、露店ハ退去シテ寂寥トナリ、籠リ堂破却、桜木ハ次第ニ枯木トナリ、今ハ松ノ下ニ石碑存在セリ。」と記しているが、地所の問題で異論を生じたといっても、具体的にどういう事情があったかは不明である。それにしても、天正一八年(一五九〇)に入寂した上人が、百年以上も経った天保の頃になって騒ぎ出され、それも一時的なことで台風一過してしまったのは、まことに不思議な現象である。何か特別なことが背景にあったのではないかと想像されるが、真情はわからない。

上人の墓地には山型の茶褐色の自然石が一基据えられてあって、建立人は内田正清という人で、時代は本漸寺第一三世日暹上人の時と刻してある。おそらく享保一〇年(一七二五)頃の建立と推定される。

日殷墓碑(八坂台)

日殷に関する本漸寺文書の一つに「北條伝馬(てんま)手形」がある。これは彼が、本山妙満寺から東金本漸寺へ下向の途次、相州小田原城(当時東金酒井氏は北條幕下であった)に立ち寄った際、北條の当主北條氏政から酒井氏に対して「小田原宿から東金宿までの各宿々で常に駅馬を三疋ずつ用意せよ」と命令した手形文書で、日殷は酒井氏への伝達を依頼されたのである。

この文書はわが国の歴史上、また文化史上非常に重要なもので、その当時「東金」の地名がすでに用いられていたことをも示しているのである。また、彼が社会的にもその人物が高く評価されていたことをよく物語っているといえよう。

なお、日殷は既記のとおり「勅許大僧正」の称をもって、世間から特に尊ばれていたが、そのいわれは、次のごとくである。

「四世日殷上人は総本山(妙満寺)在職中常に陛下に咫尺(しせき)(お側に近侍する)し、厚く正親町天皇の信仰を受けられ、陛下親しく大僧正に勅授せられし者にして、其の例特に稀にして、世に勅許大僧正の称ある所以は、全く日殷師の徳香非凡なりしを推察するに余りあり。」(「本漸寺法灯誌」)

地位の高い僧だった日殷は、土地の民衆にも親しみを持たれていて、その墓所が東金の御林(旧板倉家の所有林)にあるところから「御林の大僧正様」と呼ばれていた。

なお、東金市田間勝田家の古文書中の書留に、左のような一節がある。(筆者不明)

「大僧正御曼荼羅(まんだら)、宝永元年ヲ以テ之レヲ求ム。御官位ハ弁ト同ジキ位ナリ。家ノ重宝ニスベシ。ヲコリ(瘧(おこり)、マラリヤ等の熱病)ヤム者ニ御カケ水ニウカメ(浮かべ)ノマシムベシ。大僧正ヨリ上ノ官ハ之レ無キヨシ也。大能書ニテ内裏(だいり)ヘ歌書ヲ上ゲ候御褒美ニ官位進メシ也。」

大僧正はいうまでもなく僧の最高位であり、二位の大納言に相当するものとされる。「弁」とは弁官のことで、太政官に直属する高官である。日殷が皇室の深い信任を得たのは、「大能書」つまり書道の大家であって、立派な歌書を書いて献上したためとしている。この点はあまり知られていない。右の文にはふれていないが、日殷は謡曲の大家としても知られていて、天皇や皇族に指南申上げたという話もある。大僧正になるには、高僧としての抜群の人徳のほかに、芸術面でも卓越した力量を発揮し得たからであろう。とにかく、一介の僧侶で雲の上人的な高貴な地位を得たのだから、それだけで庶民は生き神様的な信仰を寄せるようになったのであろう。その彼が書いた曼荼(陀)羅がオコリをなおす力があるとされるにいたったのである。奇蹟をのぞむよりほかない庶民の心情がそうさせたのであろうか。

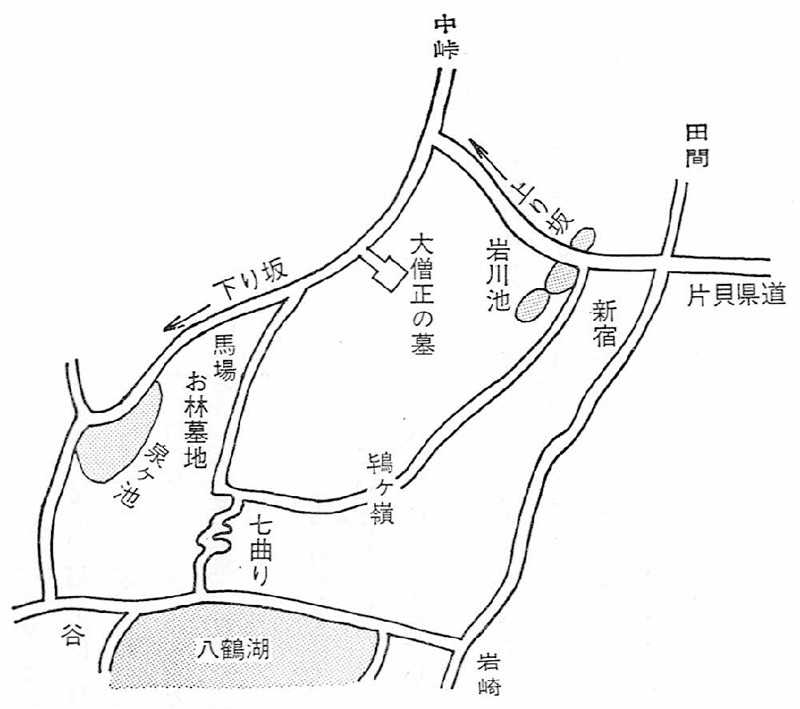

墓地は東金市松之郷八坂台衆解(しゅうげ)地先にある。ここに行くには、片貝県道の田間・新宿の四角交叉点を岩川池に進み、黒田団地に向う道路を山頂まで進み、尾根伝いに少しく進むと、左手にある。

墓碑は、高さ一二四センチメートル、その基部の幅は七二センチ淡黄色の山型の自然石であって、その後にそびえ立つ犬樟の老大樹の下にただ一基、静かに立っている。

碑面に

鳳山四世天正十八庚寅五月晦日

大僧正日殷上人

十三世大僧都日暹(ぜん)時代

造立施主 内田正清

とあり、碑陰には何も書かれていない。