1

亜人は日本美術院系の日本画家として名を成した人である。彼は明治三七年(一九〇四)八月一〇日、大網町大網(大網白里町大網)に生まれた。父は新助といい表具師を業とし母は名をきよといい、東金町田間(東金市田間)の土屋半次郎(屋号金半)の娘であった。亜人の名は忠三で次男であった。四人兄弟で、一ばん上が姉のゑい、次が長男昇造、一ばん下が三男の四郎であった。なお、昇造は明治三二年(一八九九)生まれで、亜人より五歳上、弟の四郎は同四二年(一九〇九)の生まれで、亜人より五歳下であった。この兄弟は後年いろいろな意味で亜人と深いつながりをもつ人たちである。

ここで、亜人という変わった号の由来について書いておきたい。これは、現在東金市菱沼に健在している弟の四郎氏から聞いたことであるが、亜人は後年東京に出ていろいろな文化人と交際をもったその一人に作家酒井真人があった。真人は明治三一年(一九五六)金沢の生まれで、亜人より六年の年長であるが、東大を出て作家となり川端康成らと「文芸時代」という雑誌の同人として活躍していた。どんなきっかけか、亜人はこの人とえらく親しい仲になり、同姓のよしみもあって、名まで「人」づけにしようというので、亜細亜の「亜」をとり、アジア的な存在になろうという野望も手伝って、「亜人」とつけたというである。亜人の人となりを語っていて、おもしろい話柄といえよう。

ところで、亜人のことを語るには、その祖父忠五郎のことからはじめなければなるまい。忠五郎は雲洲と号した絵師で、亜人はこの血筋を受けているのである。忠五郎は茨城県真壁(まかべ)郡古郡(こごおり)村の農家に生まれている。文政三年(一八二〇)二月一〇日のことである。父は要助といい、忠五郎は三男であった。家は上農で代々村の名主役をつとめる名門であった。忠五郎の経歴は、大網白里町の蓮照寺の墓地にある墓碑銘(参考資料参照)によって、その概略を知ることができるが、彼はなかなか気概のある男で、一六歳の時、すなわち天保六年(一八三五)江戸へ出て、横山雲安という絵師について、画事の修業をはじめた。しかし、学資が乏しいので、さんざん苦労をしたらしいが、ともかく画技を身につけて、房総地方を遊歴した。そして、どういう縁があったか、大網村(大網白里町大網)に住みつくようになった。それについて、酒井家に慶応三年(一八六七)六月付の常陸国真壁郡古郡村名主要助(忠五郎の兄)から上総国山辺郡大網村役人あての人別送り(要助が弟忠五郎の戸籍を大網に送るもの)の書状が保存されているのによって、この年に忠五郎が大網に定住することになったことが知れるのである。この年忠五郎は四八歳になっていた。故郷を出てから、ずいぶん長い放浪生活をしていたことがわかる。すでに結婚していて、妻は川崎とめと言った。文久二年(一八六一)二月には長男新助が生まれ、そのほか四人(一男三女)の子をもうけている。この新助の次男が亜人である。

忠五郎の人物は、墓碑銘によると、温厚篤実な親孝行者で、恭謙なところがあって近隣の評判も非常によかったということだ。彼は生活のために表具師を業としながら、絵を画いていたが、絵のほうでも名声があり、人物・花卉(かき)・山水等いろいろ手がけたようだが、得意なのは山水画で、特に襖絵をよく描いたといわれる。彼の画がどの流派に属するか不明である。忠五郎は必ずしも生活には恵まれていなかったようであるが、社交性があったらしく、片貝村(九十九里町片貝)の人で、学者・書道家として著名だった大村蕉雨などとも親交があったようである。画家仲間には、安川柳渓(福俵村)、飯田林斎(東金町)のごとき人たちもいたが、どの程度の交友があったかは分からない。

こうして、忠五郎すなわち雲洲は、明治一九年(一八八六)七月一四日、六七歳で死去した。彼の死後一八年たって、亜人が生まれた。むろん、雲洲はこの孫亜人の顔を知らない。しかし、雲洲の天分はたしかに亜人のなかに生きて、花開いたのである。

さて、亜人は明治四四年(一九一一)学齢を迎えて大網の小学校に入った。同級には下屋敷米店の子の板倉誠がいてこれが仲のよい友だちになった。板倉誠は成人後野老(ところ)誠と名を改め代議士となったが、そのころは学校の先生を希望していたという。(別項参照)亜人はその時分から画家を志して絵をかいていて、教師たちからその才能を認められていたそうである。ところが、亜人は高等小学校一年の時、というから大正七年(一九一八)一四歳の時であろう。彼は突然学校を中退して海上郡旭町(旭市)に行き、従兄の土屋国司が経営する米穀店に勤めることにしたのである。この事情ははっきりわからぬが、おそらく父新助の家業が不如意になっていたので、自活の道を求めようとしたためであろうと判断される。新助という人は派手ずきでシマリのないところがあって家業がうまく行かなくなり、家計の不如意を切り抜けるため何かの事業に手を出していたらしいが、二年後の大正九年(一九二〇)になって、とうとう失敗し、土地家屋を人手に渡して大網を引上げ、妻きよが東金の出なので、その縁をたよって、東町金上宿の小川屋本店の裏に転居することになった。旭にいた亜人はこのことを知り、非常なショックを受けた。弟の四郎氏はこう語っている。

「この苦境を知った兄は、旭町から深夜十三里歩き続けて、大網の生家にたどりつき、泣きつつ別れを告げたそうです。兄が少年の日の一番つらい思い出であったそうです。」(「千葉美術館みるかたる」)

一家に取っては最大の悲劇だったろう。亜人一家と東金との深い縁は、こうして結ばれることになったのである。

2

一家の不幸はまだつづいた。東金へ移ってから父の新助は表具師の仕事をつづけていたが、移ってから一年後、大正一〇年(一九二一)五月、新助は六四歳を一期として世を去ってしまった。一家の苦境は深刻だった。家業は長男の昇造が継いだ。この人は父とちがって、よく働く人だった。亜人も翌一一年には旭を引上げて家業を手伝いながら、絵の勉強をつづけていた。そして、二一歳ごろからその頃土気町にいた萱原黄丘(かやはらこうきゅう)という画家に師事することにした。この人は帝展審査員だった山口多門の弟子で、多門は川合玉堂門下であった。ある時、亜人が明智光秀の像を描いて師に見せたところ、黄丘は将来を夢見る若者がこんな画を描くのはやめろと叱りつけたという。それが身にしみたか、亜人はその後は人物は女性ばかり描いたという話である。しかし、彼が光秀に関心をもったことは、彼の反骨を示すことで面白いと思う。黄丘がどういう画家だったかは分からぬが、この人に師事して亜人はなにがしかのプラスは得たと思われる。黄丘も亜人の才能は認めていたと見えて、大成するために、ぜひ東京に出て本格的な修業をするよう勧めたので、亜人は昭和二年(一九二七)二三歳の時、思い切って上京することにした。それには、兄の昇造や弟の四郎の深い兄弟愛の支えがあったことを思わねばなるまい。

上京した亜人は共同印刷所属の今井弁当店に勤めて、はげしい肉体労働に従事しながら、方南町二七番地で同じ画家志望の岩橋英遠(北海道出身)・島田良祐(大網町出身。この人は大網時代からの友人で、同じ萱原黄丘門下だった。)の二人と共同自炊生活をしながら、たがいにはげましあって、絵の勉強をつづけた。ところで、その三人が住んでいた家というのが、もとは喫茶店でかなり広かったので、画の修業には都合のいい建物であった。その家は土地の大地主の忰さん(名は不明)の好意で提供されたもので、三人にとってまことに幸福であった。特に亜人に取って岩橋英遠に接しえたことは大きなプラスになった。英遠は亜人より一つ年上で、学歴も高等小学校卒業程度であったが、なかなかの英才で、後年二年連続して日本美術院賞(大観賞)を取り、同院の同人ともなり、芸術大学教授にもなった人で、亜人はこの人からいろいろと恩恵を受けているのである。その反面、二人はまた、こよなきライバルでもあって、お互いに刺激しあっていた。英遠がなければ亜人もなかったかもしれない。もっとも、二人の画風は非常にちがっていた。

亜人が上京して二年目の昭和四年(一九二九)に東金の母きよが没した。このことは亜人にとって大きなショックだったにちがいない。父も母も、亜人の世に出るのを見ることなく去ってしまった。上京後の亜人はずいぶん苦労し、幾度か絵筆を捨てようとしたが、その度にこの母や兄の昇造にはげまされて気を取り直した。しかし、亜人にもそろそろ芽の出る時がやって来た。これは何年のことかはっきりしないが、亜人は上野美術館で催された新興大和絵会の展覧会に「生まれ来る町」という絵を発表し、これで中央画壇への足がかりをつかむことができるようになった。ついで、昭和八年(一九三三)青龍展に「車庫」を発表した。青龍展は画壇の異端児といわれた川端龍子(りゅうし)が昭和三年(一九二八)におこした青龍社の主催する展覧会で、これに出品できたことは亜人にとってはうれしいことだった。この時は、前記の島田良祐も「工事場」という画を出陳することが出来、ともによろこびをわかっている。弟の四郎氏はこの時のことを回想して、

「亜人兄と共に青龍展鑑賞、初めて美術館に陳列された事は嬉しかった様です。然し、隣の院展をにらみ、今は下積みに甘んじて居るが、将来は院展に一矢むくいたいと意気盛んでした。」(「私と画宗亜人を語る」)

と書き留めている。こうして、亜人は川端龍子とのつながりを持つにいたったが、龍子は亜人を推賞した一人である。が、亜人は後、龍子と似た運命をたどることにもなる。そのことを四郎氏は、

「院展同人を追放された龍子と画風を共にする亜人は後年同じ運命をたどるとは夢にも思われぬ事でした。」(同)

とのべている。龍子は油絵から日本画に転じ、西洋画風を大胆に日本画に生かそうとし、院展、つまり日本美術院(岡倉天心が明治三一年(一八九八)に創立した美術団体、横山大観・下村観山・菱田春草らの名家をうむ)の展覧会に出品していたが、これを離脱して青龍会をおこしたのである。亜人が龍子と似た画風をもっていたことは注目すべきである。龍子は非常に進歩的な考えの人で、新しい日本画の建設のためには何でもやってみろ、バタ臭いなどと言われても気にするな、若い時は思い切ってやるべきだ、と激励してくれたのである。亜人はその後、新日本画研究会に所属しては、「芝浦港」「冬丘」などを出品、また、新美術人協会に入っては、「高原」「新樹」等を発表し、頭角をあらわし、画壇の新人として注目をあつめるようになっていったのである。

3

亜人が上京してから一〇年目の昭和一二年(一九三七)、とうとう待望の幸運がおとずれた。彼の作「冬」が初めて院展(第二四回)に入選したのである。彼はふだん「われわれはもっと努力しないといけない。全く努力だ。才能もへったくれもない」といって、それこそ無我夢中に努力してこの絵を描き上げたのであった。その労が今や酬いられたのである。北川桃雄は「冬」は個性的である。「冬」の作風を押し進めてほしいといっているが、無我夢中で描いても彼らしい絵になっていたのである。東金からは長兄昇造と弟四郎氏が早速上京して、三人で祝杯をあげた。そして、翌一三年には、もう一つのよろこびがあった。それは三四歳の亜人が、二八歳の桑垣房子と結婚したことである。房子は本籍は島根県だが、満洲生まれの東京育ちで、一人娘であったということだが、東京で高等学校を卒え、食品会社や保険会社に勤めていた。結婚の媒酌は画家の柳敬助であった。房子は「酒井亜人の憶出」という文章の中で、結婚当時のことを、

「昭和十三年十一月、二人とも遅い見合い結婚、一年程はアパートや、友人の部屋を借りたりしましたが、十四年末、杉並区和泉に、画室と六畳間だけの、小さな家を建てました。」

とのべている。これで、亜人もどうやら人並みの生活に入ることができた。

こうして、名誉の入選もはたし、一部には天才画家があらわれたとの呼び声も聞かれたのであるが、どうしたことか、それからは毎年落選をつづけるばかりで、一一年の間日の目を見ることがなかった。亜人はもちろん、妻の房子も悲しみと焦りの日々を送らなければならなかった。しかし、四郎氏の語るところによれば、房子は文句一ついわずに耐えつづけ、自分の退職金や貯金を全部つぎこみ、衣類までも処分して、夫を激励したということである。亜人はよい妻を持ったといえる。この強い支えが、やがて彼を復活せしめたのである。

しかし、生活的にはひどい苦しみがつづいた。世は戦時期である。昭和一五年(一九四〇)五月には長女康子が、一七年(一九四二)三月には二女亜紀子が生まれた。東京は空襲のおそれが高まってきたので、一九年(一九四四)冬、郷里の東金へ一家は疎開したが、東金も九十九里へ敵が上陸する危険があるというので、ふたたび東京杉並の自宅へ帰ることにしたが、その自宅は貸しておいた知人が明け渡さないので、やむなく近くに借家することにした。二〇年(一九四五)の春、佐賀県の知人からこっちへ来ないかと誘いを受けると、亜人は画道具だけを持って、自分一人で佐賀へ行ってしまった。残された房子は二人の子とともにさんざん苦労したが、七月になって、母子三人信州下伴郡の山の中の寺に疎開することになり、農業を手伝いながら終戦を迎え、一二月までそこにいたが、康子は母の郷里島根県へおくり、年末になって亜人が東京へ帰ってきたので、親子三人自宅を明けさせて、ようやく元の生活に戻ることが出来た。しかし、亜人には職がなく、房子が日本橋の食料品会社に勤めてやっと口を糊(のり)することが出来た。二二年(一九四七)春、康子が島根から帰って来た。その夏、長男の真が生まれた。翌二三年二月、亜人は突然二女亜紀子を東金の四郎氏のところへ預けることにした。亜紀子は東金の小学校へ入ることになったが、その年五月二日、真が消化不良をおこして、わずか八か月の短い命を終ってしまった。これは亜人夫婦に悔いを残す深い悲しみだった。

しかし、その秋、亜人に大きな幸福が帰って来た。院展(第三三回)に「久我山風景」が入選したのである。九月七日の毎日新聞で、木村荘八が取り上げてくれた。一一年ぶりの復活である。そして、これ以後一五年間、亜人の作は毎年入選をつづけるようになり、明るい春が継続するのである。東金の亜紀子は子のない四郎夫婦に可愛がられていたが、房子にしてみるとやはり手元におきたいので、亜人に頼んで取り戻すことにした。そこへ、もう一つの幸せがやってくる。二四年(一九四九)二男鋭二の誕生である。夫妻は真の生まれ変わりと心から喜びあった。

絵のほうはこの年院展(第三四回)に「方南町」が入選、「野心なき秀作」と激賞され、初めて会場の第一室に飾られ、亜人の人気も急に高まり、遂に日本美術院の院友に推薦されるにいたった。これによって彼の画壇的地位も安定したのである。ついで、二五年(第三五回)には「垣根」、二六年(第三六回)には「山」が入選し、いずれも奨励賞を受けた。「山」は亜人が自信をもって描いた作品で、郷倉千靱が亜人あての手紙で、大変よい作とほめ立てたと伝えられている。さて、四八歳を迎えた昭和二七年(一九五二)は、亜人が更に飛躍し、栄光をつかみ取った年である。その春、美術院の小品展が開かれると、亜人は「風景」を発表し試作賞を与えられた。そして、「変った視覚で捉えて、なかなか深みのある画」(安藤鉦一)と評され、闘志と迫力にあふれ、すばらしい緊張感があるなどという評価を受け、彼のもつ近代的で清新な個性を認める人が多かった。かくて彼はその秋の院展(第三七回)に傑作「晩秋」を出品し、最高の栄誉たる日本美術院賞を獲得し、副賞たる大観賞(横山大観を記念する大賞)をも手に入れたのである。この作は数年前大宮公園に近い済美山公園で樹木の組合せに興味をもって写生しておいたものを基礎にして、描き上げたといわれる。美術専門家の間でもこの作は非常に好評で、たくさんの人が賛辞をつらねた。たとえば、美術評論家として著名な河北倫明は毎日新聞紙上で「近代風の表現を示すものとしては色調に資質を示す酒井亜人の『晩秋』」と評価して、徳岡神泉の「蓬」(日展)、山本丘人の「岳」(新制作派展)と、亜人の「晩秋」の三作をこの年のベスト・スリーとしているのである。また、北川桃雄は「デホルメも、わざとらしくなく、熱情のこもった個性がよく出ている。画面構成も見事なものだ。」と激賞したのである。そういう空気の中で、亜人は深い満足を感じ、これまで彼を支援してきた人びとも大きなよろこびを味わうことができたのである。

4

昭和二八年(一九五三)以後も亜人のめざましい活動はつづいた。その年の院展(第三八回)には「茶室」を出品し、無鑑査に推挙された。この作については、久富貢が「生(な)まな雰囲気描写や写実を避けて、近代的な色面構成による空間表現を試みた。すっきりした仕事だ」(毎日新聞)とほめた。翌二九年(第三九回)には「太海」を発表して三回目の奨励賞を受けた。この作を描いた時、亜人は久しぶりに東金の四郎氏宅へ来て泊り、それから太海へ出かけて写生したということだ。(亜人が東金へ来たのはこの時が最後であった。)この絵について作家で評論家の藤森淳三は「茶室をあつかった去年の作にくらべて、はるかにしっかり抽象的に構成されて、一段つよい画面を形づくった。色もまた甘くなくなった。とにかく、院展の異色であることは確かで、わたしには、このひとの成長に期待が抱かれるのである。」と、好意的な批評をおくっている。三〇年の院展(第四〇回)には「樹」を出品した。これも奨励賞(四回目)を受け「個性のある強さを感じさせる」(「週刊朝日」九・一八号)などと好評であった。その後、彼は毎年出品し、三一年(第四一回)「山湖」、三二年(第四二回)「海」、三三年(第四三回)「廻廊」、三四年(第四四回)「磯」、三五年(第四五回)「樹」、三六年(第四六回)「山」、三七年(第四七回)「初秋」とつづくのである。

けれども、二七年にピークをきわめた亜人の絵は、二八年以後はだんだん不評を買うようになって行った。その因由の一つは、彼の画風にあった。彼の画風は個性が強く、かなり前衛的であった。平凡な写実を越えて、抽象画のほうへ深入りした。そのため、異色的な面が張り出して、俗受けしないものになった。今とちがって、当時は抽象画を受け容れる素地が熟していなかった。時代から先んじていただけに独行せざるをえなかったのである。芸術家としての彼は純粋にすぎるところがあった。妥協が嫌いだったのである。だいたい、日本画壇は保守性が強く伝統を重視する傾向があって、亜人のごとき革新的な画風を白い眼で見ようとするところがあった。亜人は優雅な日本画風に物足らなさを感じ、セザンヌ的な力強い行き方に共鳴し、アブストラクトの新生面を開いたのであるが、それが異端として毛嫌いされ、だんだん孤立せざるをえなくなったのである。

そればかりでなく、亜人の性格が自分を周囲から疎外するところがあった。自我が強く、激情的なところのあった彼は、自己主張に走って、傍若無人のふるまいをするところがあったらしい。そのため損をすることが多かった。前田青邨(せいそん)が亜人のふるまいに激怒して、酒井なんかに院展をかきまわされてたまるかといったという話も伝えられている。新井勝利などの若い画家たちが亜人を買っていて、同人に推薦すべく熱心に運動をしたが、反対者が多数でダメになってしまったのも、彼の性格が招いた悲劇であったといえるだろう。彼と肩をならべていた東山魁夷が、いつの間にか彼を追い越して、新しい独自の画境を開拓して名声をあげていったのに比して、いかにもさびしいことであった。

酒井亜人筆・風景画

以上のような事情で、亜人の晩年は恵まれなかった。そのために煩悶も多かったと思われる。そんなことが彼を病に追い込んでいったのである。

しかし、亜人は芸術家らしい芸術家だったにちがいない。全く生(き)一本な性格で、ナイーブで、感情のままに行動するところがあった。だから、子供たちをよく叱りつけることがあり、理不尽なふるまいも多かったようだが、それは彼なりの可愛がり方であったのだろう。要するに、亜人にとっては絵が人生だったのである。長女の康子が「父自身の人生がたまたま絵を描くということに余りに強く魅せられてしまったばかりに、バランスが悪く、うまく行くことの少ない、不満ばかりの人生だった」(「父と私」)といっているのは真実を伝えることばであろう。おおむね、芸術家というものは周囲の人たちを被害者にするものである。亜人のばあい、最大の被害者は夫人の房子だったろうが、その房子について亜人は「僕がたびたび落選した時に、知らん顔をして居てくれたのと、自分の身のほどをよく知って居たことはありがたかった」と他の人に語ったそうであるが(酒井房子「酒井亜人の憶出」)、亜人にもあたたかい情はあったのである。ある時、国電のホームで見知らぬ男の子が切符を線路に落としてしまったのを彼は危険をおかして拾ってやったというエピソードがあるが、そんなやさしさをもつ人でもあったのだ。

亜人は背がスラリと高く、なかなかの美男子で、紋付などを着ると堂々たる風釆であったというが、しかし、ダンディーではなく、日本手拭を腰にぶらさげ、ちびた下駄でセカセカと歩く人であったという。彼の学歴は高小程度であったが、読書好きで記憶力がよく物知りであった。

さて、不遇つづきであった亜人は、昭和三八年(一九六三)四月二〇日病にたおれ、一年八か月を病床にすごし、四〇年(一九六五)一月五日永眠した。病気は脳血栓であった。享年六〇歳であった。通夜には、奥村土牛・新井勝利・岩橋英遠らの諸名家が駈けつけ冥福を祈った。

亜人の死後、未亡人の房子は生活に追われ、自宅のアトリエを改造して学生に貸しなどして、亜人の絵は部屋の隅に眠らせておいたのであるが、これを惜しむ人も多く、国立近代美術館か千葉県立美術館かに収蔵するのが適当と考えられ、いろいろと折衝の結果、千葉県立美術館に収められることになった。その間における鈴木勝氏らの骨折りもまことに大きいものがあった。それは昭和五三年(一九七八)九月のことである。なお、収蔵作品は左の七点である。

「冬」(昭和一二年作) 「垣根」(昭和二五年作)

「山」(昭和二六年作) 「晩秋」(昭和二七年作)

「茶室」(昭和二八年作) 「太海」(昭和二九年作)

「樹」(昭和三〇年作)

未亡人房子は今沖縄に住んでおり、三人の遺児はそれぞれ成人して幸福な家庭を営んでいる。亜人の長兄昇造は昭和四三年(一九六八)七月四日、七四歳で没し、現在東金には弟四郎氏夫妻が健在である。

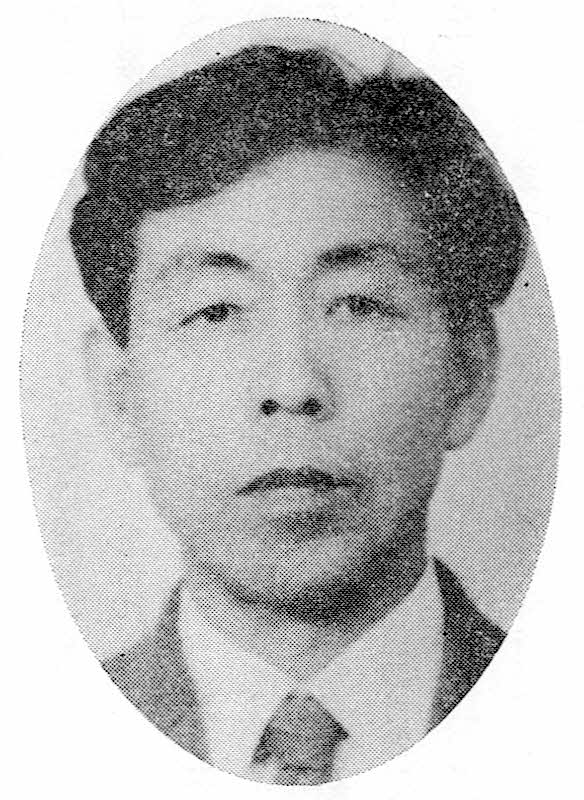

酒井亜人

参考資料

(亜人の祖父)

酒井雲洲墓碑銘 (原漢文)

君、名ハ宗博、通称ハ忠五郎、号ハ雲洲。常陸国真壁(まかべ)ノ人、酒井忠博ノ第三子ナリ。母ハ石堀氏。年十六、慨然トシテ学ニ志ス有リ。単身笈(きゅう)ヲ負ウテ東京ニ遊ブ。而シテ、性素(もと)ヨリ画ニ如(ゆ)ク。遂ニ横山雲安ノ門ニ入リ、教ヲ受クルコト数年。学資給セザルヲ以テ、備(つぶさ)ニ難苦ヲ嘗(な)メ、益々自ラ刻励シ、技大イニ進ム。其ノ後、雲洲ハ房総ノ間に漫遊シ、大網宿(しゅく)ニ終ル。絵事ヲ以テ家ヲ為シ、名声日ニ重ク、遠近ヨリ乞フ者多ク、〓素(けんそ)①架ニ満ツ。君ノ画ニ於ケル、人物花卉〓毛(かきれいもう)②、精(くわ)シカラザル靡(な)シ。而シテ、尤モ山水ニ善ク、出藍(しゅつらん)ノ致(おもむき)有リ。人ト為(な)リ温厚篤実、少(わき)キヨリ能ク其ノ親ニ事(つか)ヘ、長ジテ弥々(いよいよ)恭謙ニシテ、隣里コレヲ称ス。

明治十九年七月十四日、病ヲ以テ家ニ終ル。享年六十有七。蓮照寺ニ葬ル。配(はい)ハ川崎氏、二子ヲ生ム。長ヲ新助ト曰(い)ヒ、次ハ岩次郎ト曰(い)フ。銘ニ曰ク、

雲烟供養 古ヘ斯(こ)ノ言有リ

老イテ愈々壮ナリ 素行人ヲ感ズシメ

令徳永ク芳(かんば)シ

明治二十一年(一八八八)七月十三日

拙軒 村山徳淳 撰

蕉雨 大邨澹(たん) 書

(大網白里町蓮照寺にある)

注 ①白い絹、絵を描くに用いる。②花や木や動物の画のこと。(〓毛とは鳥獣の意味)

酒井亜人筆・赤人塚