更にこれを社種別にみれば、熊野・八幡・水神社はそれぞれ一〇社をもち、以下菅原(七)・稲荷(六)・日吉(五)・皇産霊(四)・巌島(三)・浅間(三)・鹿渡(三)・三社(三)・五十瀬(二)・六所(二)・保食(二)と続き、一社種は実に一九社を数えている。熊野神社は全地域に存在しているが、元来、熊野神社は神仏習合によって、仏教の真言宗と相連繋しているので、真言宗の寺があれば、必ずといっていいくらい、熊野神社が建てられたものである。したがって、東金に熊野神社が一〇社あることは、真言宗の寺院が一〇寺あったものと考えられる。(例外はあったであろう)しかし、例の酒井氏の改宗令によって、それらの寺はすべて日蓮宗に改宗させられて今日にいたっている。ともかく、東金に熊野神社が多いことは東金と紀州との関係が昔から深かったことを示すものと考えてよいであろう。

八幡神社が意外に多いのは、ちょっと不思議に思われるが、実は全国的に多いのであって、この神社は元来外敵に対する守護神として武家武士が特に信仰したのであるが、仏教と習合して八幡大菩薩としてあがめられ、これを信ずれば誰でも必ず救われると託宣されたことから一般の民衆の間にも信仰が広まったため大いに親しまれ、したがってわが東金地方にもこの神社が数多く存在するようになったのである。

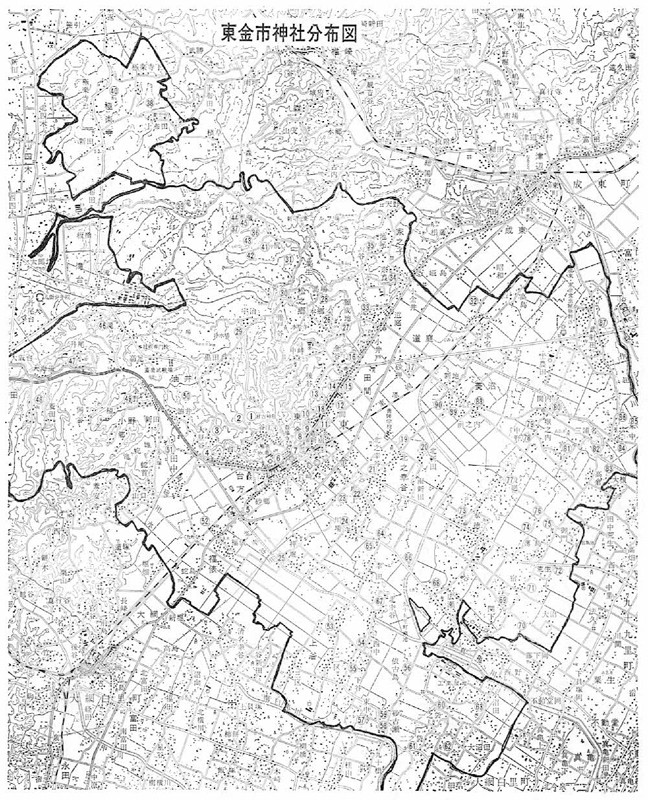

東金市神社分布図

水神社は低地帯特に豊成・正気の両地帯に多く奉祀され、関内の水神社を総神として各地に弘布されたもので、地勢上それに依存するよりほかない農民の原始的な信仰の対象として創始されたものであろう。水利にとぼしい当地方の農民は常に用水問題になやまされ、旱害・水害等の際には神を頼るほかはなかったから、各地に水神さまが祀られるようになったものである。

菅原神社が多く奉祀されていることは注目すべきである。天神信仰が盛んになったのは江戸時代に入ってからで、特に元禄・享保以後寺子屋教育が普及されるとともに全国各地に天神様をまつる風習が盛んになり、殊に都市部に多く奉祀されるようになった。東金地方でも市街地に比較的多く存在している。庶民が教育の重要性に目覚めた証左として特筆されるべきことである。

日吉・八坂系の神社が案外少ないことは意外である。天台系の寺院が少なかった故か、今後の研究に俟ちたい。

鹿渡・六所・三社等はそれぞれに、地域的同族的な結合の強さがあるように見受けられる。

日吉・八坂両社を筆頭に、田間・貴船・白幡・火正・五十瀬の各社はその分社こそ少ないが、その由緒も古く、格調も極めて高く、東金の文化もこれによって培われて来た意義は大きいし、また将来も培われて行くことを信ずるものである。