水神社(関内)

社伝に依れば、往古当地の代官が霊夢に感じて山城国逢坂山の関大明神の祭神大罔象女命(伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)の御子)の分霊をこの地に奉遷し、以来この地を「関」の地名を取って関内村と称したという。

その後、延長年間(九二三-九三一)平高望(桓武天皇の孫で、平将門の祖父)が上総介に補せられてこの地を治めていたが、同五年(九二九)夏、炎暑甚だしくこの地帯に大旱魃が起こったので、農民の困苦を憂え、当社に参籠、降雨を祈願したところ、その効顕があったので、感激して、あらためて「水神宮」の名を奉り、(それ以前の名は不明)当地方の守護神として奉祀したということである。(この社の御神体は平高望が都から東下する時逢坂山からかついできたという伝説がある。

降って文亀三年(一五〇三)の大旱(たいかん)の折には、時の領主(土気城主)酒井定治の参籠降雨祈願により三日三晩の慈雨があって領民の困苦も救われたので、遠近人民の帰依が盛んとなり、大祭が催されたと伝えられる。それ以来本社はこの地方の水神社の惣社として郷民の崇敬を集めるに至った。堀之内村・中野村の人民も当時すでに氏子になっていたと伝えられる。さて、このことについて、「水神社明鑑」には、つぎのように記されている。

「文亀三年(一五〇三)夏大ニ旱魃セシニヨリ、時ノ領主酒井定治公臣某ヲシテ領内ヲ巡視セシメタルニ、其ノ惨状目モ当テラレズ、然ルニ当神社ノ御神木ヨリ白気上リケレバ、返リテ主君ニ之ヲ言上セシニ、其ノ神木ハ往古平高望公ノ雨乞ヲ修セシ処ト聞キ及ブ。予モ亦領民ノ為メ祈願セント、多クノ臣下ヲ引連レ、自カラ斎戒シテ雨乞ヲ修セシト云フ。」(「東金市史・史料篇第二」一、一〇八頁)

この御神木というのは現在も境内に立っている杉の巨樹であるが、もちろん高望の時のものではなく、三、四代後のものである。高望はこの神木の下で祈祷したところが効験があったので、酒井定治もそれにならって同じ成果をあげたというのである。なお、同書には高望の御神木は彼自身の手植したものであるが、高望の死後暴風のため倒れてしまったのを、藤原秀郷(平将門を滅ぼした人)が廻国の途次、その話を聞いて、自ら新木を植えつけておいたということが書かれてある。

水の神として農業を助けてきた本社は、また安産・育児の神として昔から女性たちから深い信仰を受けているのである。その起原もまた、平高望の故事に発するものとされている。この社の境内に御神井と称される不思議な井戸があるが、「水神社明鑑」を見ると、そのいわれを次のように記している。

「延長五年(九二七)亥年、平朝臣高望公ノ当神社ニ雨乞ヲセラルルニ当リ、神徳ノ有無ヲ図ラントテ、先ヅ井戸ヲ掘ラシメタルニ、僅カニシテ噴水セシカバ、更ニ斎戒雨乞ヲ修セリト云フ。後年、是ノ御神井ノ水ヲ拝領スルトキハ乳汁ノ不足ヲ満足セシメ得ルト云ヒ伝ヘ、毎々(つねづね)参詣スルモノ絶エズ。」(同、一一〇七頁)

御神井の水を飲むと乳が豊富に出るというのであるが、また、この社には夫婦樹というのがあって、この樹に心をこめて祈ると、縁遠い女性は縁を得、子のない嫁は子を授かるということである。徳川の初世、慶長年間のことであるが、家康の側室阿茶局が東金御殿に保養に来ていたことがあるが、病癒えて江戸へ帰ってから、二代将軍秀忠の御台所が懐妊した時、この社に代参の者をつかわし御幣をおさめ祈願させたところ、無事に出産し、乳の出も非常に良好であったので、御礼として一面の鏡を奉納したことがあった。そんなことが一般に知られて安産の神としての本社の名が高まったという話もある。

2

右のように、この社には平高望にまつわる伝承が多いが、高望の孫平将門がこの地で生まれたという伝説もあり、将門は御門村に別館をおいて妻女を住まわせておいたが、そのうち妊娠したので水神宮に祈ったところ、川に竹の葉を十字に組んで流し、それが止まったところの水を取って飲ませれば安産するとの託宣があったのでその通りにした。すると安産することができたので川の名を十文字川と称するようになり、川の沿岸を十文字郷と称するようになったということである②。さて、その十文字郷で寛永年間に水論がおこったことがあるが、その際、本社に祈願したところ、見事勝訴となったという話である。「水神社明鑑」によれば、

「寛永年間当地用水ノ一筋ナル十文字川分水ノ事ニ付キ訴訟ナシタリ。村々関係者日夜寝食ヲ忘レ東奔西走田地相続ノ如何ニナリ行クラント心痛一方ナラザル折シモ、神助ヲ仰グニシカジト、当宮ニ村役人等七日間参籠、大祈祷ヲ修セシニ神助アリシカ勝訴ト為レリ。依テ永ク神恩ヲ伝ヘント其ノ関係ノ村々ヘ分社ヲ建テ、十文字川ノ総社ト仰グニ至レリ。今以テ水路ノ件ニ付テハ筆頭ナリ。」(同・一〇九六頁)

とある。この一件は、史料によって検すると寛永一一年(一六三四)のことであったらしい。その史料は「東金市史・史料篇四」(六〇五-六〇七頁)に出ているから参照してほしいが、それによれば、田間郷と十文字郷(関内・堀之内・中野・宮・殿廻・御門の六か村所属)との間におこった争いで、田間方が十文字川の水を強引に獲得しようとしたのを、十文字方が慶長時の取極めをタテとして反対したことから起こって、結局幕府評定所の決裁で十文字側の勝訴になったのである。これは水神の加護によるものだとして、その感謝のしるしとして各村で分社をつくり、水神宮を惣社と崇敬するようになったのである。水論の問題に神威がからむのは、往時にあっては当然のことであって、今から見れば馬鹿々々しいことであろうが、当時の人民の意識では大きな関係をもつことであった。これと同じようなことが日吉神社にもあって、それがきっかけで祭礼が永く催されるようになったことは別項で示したとおり、日吉神社の場合は承応三年(一六五四)だから、これより二〇年後のことである。

近世末までは神仏混淆時代であったから、本社の社務は蓮成寺が社僧として執行していたが、明治維新になって、神仏分離によって僧侶は手を引き、神職が代って、取り扱うことになった。また、従来長いこと用いられていた「水神宮」の名称も、「宮」は皇族をまつる神社の称であるというので「水神社」と改称することになり、社格は「村社」とされることに定められた。また、終戦後は宗教法人水神社として現在におよんでいる。

次に、社殿の整備については、遠い古えのことは分からぬが、近世においての状況は「上総国山武郡神社明細帳」(明治一二年千葉県編)には左のように記されている。

「慶安五壬辰(みずのえたつ)年(一六五二)春三月、三村(関内・堀之内・中野)氏子一結して神宮を改修す。延宝三乙卯(きのとう)(一六七五)華表(とりい)を造建す。宝永五戊子年(一七〇八)に至って三月社殿を造る。宝暦九年(一七五九)十月扁額を掛けて而して星霜を経る。久しく幣殿風破雨蝕するに及び、嘉永四辛亥(かのとい)年(一八五一)新たに幣殿を造立す。」

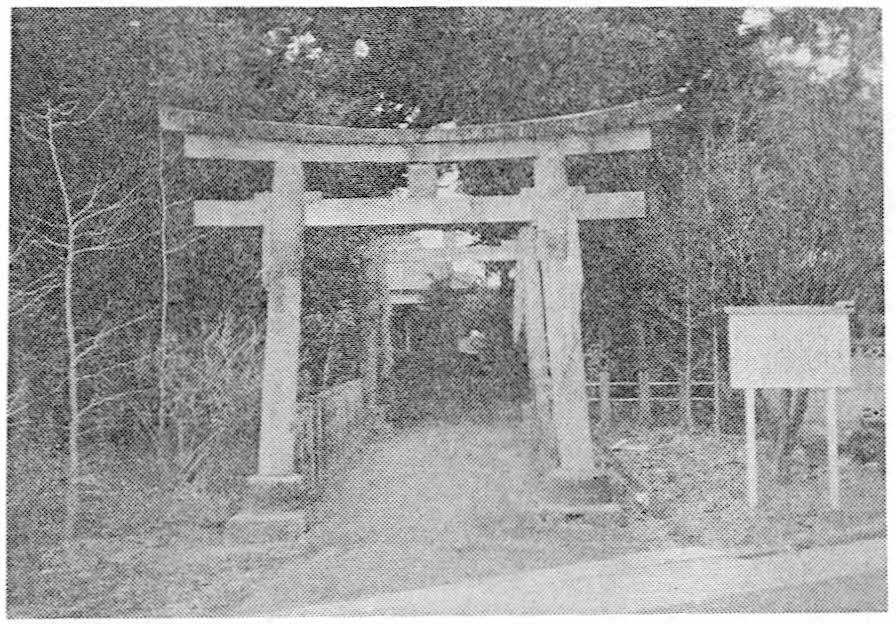

かくして建築物は、本殿・拝殿・籠(こもり)殿(最近取壊わすまで参籠殿)・祓(はらい)殿と完備している。境内には、八幡神社・駒形神社・道神の諸神の小祠が合祀されている。なお、一の華表(とりい)は日吉神社についで古いものとされ、延宝三年(一六七五)春鈴木・南という二人の信者が寄進したものである。

大祭についての往昔の正確な記録はないが、前記のとおり延長の昔平高望によって第一回の大祭が開催されて以来、五十年毎に終戦時まで二三回に亘って続行したとの書留はあるが、往時は毎月六月一五日を、現在は毎年一〇月一七日を大祭日と定め、当日は氏子は勿論、郡内、特に九十九里沿岸の講社の人たちが参集し祭典は厳かに執行されている。因みに講社は江戸中期、江戸町民らによって結成されたと伝えられている。

注

① 罔象女命は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子であって、蛇体の神で水をつかさどる。なお、清宮秀堅の「下総旧事考」に蚊〓(ミツチ)ノ訓・水土(ミツチ)ト通フニヨリ附合セシモノナラン。神体ハ蛇形ナリトイヘバ、文字ノ如ク蚊〓ノ神ナルベシ。和名抄ニ、水神ヲ美豆知ト訓ズ。」(九三頁)とある。

② この所伝について、「上総国山武郡神社明細帳」(明治一二年千葉県編)には左のごとく記述されている。「古老の口碑を参考するに、人皇八十代醍醐天皇の末世延長年間平高望の子良将上総に守主たり。此の時已(すで)に神宇設置ありと俗伝へ云ふ。同郡御門村に於て良将一子将門を挙げし時に水を汲む処を占(うらな)ひて十文字領用水川字産前橋(あざさんまえばし)下に汲み洗子と云ふ。また、生母の乳汁の乏しきを患ひて是れを当社に祈誓し、神感の所に応じて其の乏しからざるを得たり。是れより方今に至るまで難産乏(ぼう)乳の諸人群参絶えず。将門また成立するに及びていよいよと尊崇を加へ、しばしば祭祀ありと云ふ。」