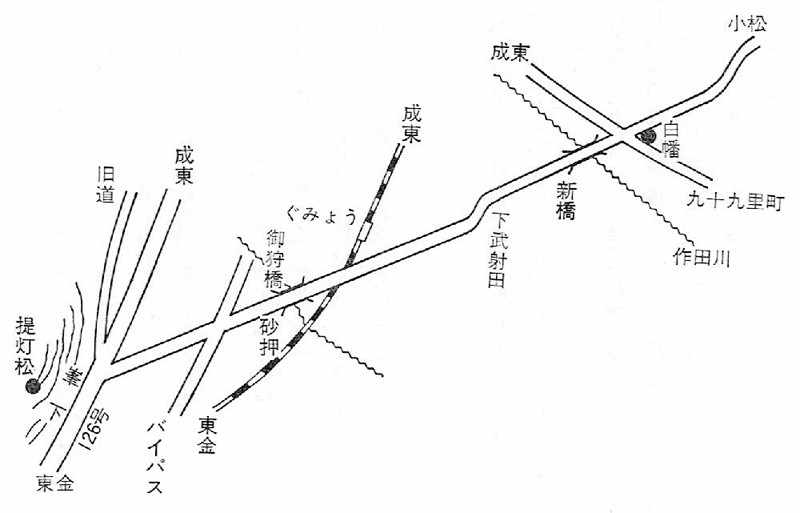

この道路は、東金市田間字峯下より緑海村小松(成東町小松)に至る二里二〇町(九キロメートル余り)の道路で、徳川家康が土井利勝に命じて築かせた道といわれている。

御成り街道が、船橋東金間殆んど直線であったと同じように、この御成り新道も武射田地籍で多少の屈曲を見る外は殆んど一直線の道路である。

また、道路を作るに当たって、昼夜兼行で作業を進めたといわれ、夜は目印に田間字峯下の丘の上の松の枝に提灯を掲げ、昼は白旗を高くあげて目標にしたという。田間の提灯松、鳴浜村白幡(成東町白幡)の地名はこのいわれからつけられたという。

砂押は砂を押し出した地点であり、求名の地名は、家康に聚落名を尋ねられたところからついたとの言い伝えもある。

砂押の橋は御狩(みかり)橋(下の流れは十文字川)、武射田の橋は新橋(下の流れは作田川)というのも、又この御成り新道造成につながるものといえる。武射田の古老の語るところでは新橋はもと神橋と書かれたという。ただし、古文書等はない。

さて、提灯松について清水浦次郎は、

「伝ふる所によれば、元和元年(一六一五)家康狩猟の時、令を附近の諸村に下し、新道を築かしめ、鳴浜村白旗と峯下の丘の上とに目標を立て、この目標の上に高く白旗を掲げたり。よつてその地を白旗と称し、夜間は大なる提灯を峯下丘の上の巨松に掲げたれば、この松を提灯松といへり。

而して、この工事は一夜にして成れりと。一夜の速成は信ずべからざるも、夜を日に継ぎて工事を急がれしは察せらるる所なり。

此の道路も殆んど一直線なり。続いて、蓮沼・尾形・尾垂・野田を経て銚子に通ずる道路も開かれたりと。」(「鶴御成りと東金御殿」三-四頁)

と述べている。

この道が、鷹狩りのために作られたことは言うまでもないが、更に海岸と東金との連絡路、物資の集散のための道路というねらいがあったのであろう。

提灯を高く掲げたという提灯松は、田間字峯下の丘の上というが、正確には公平村松之郷平蔵台(東金市松之郷、千葉県立東金青年の家がある。)の崖上にあって、その大きさは、

根元周囲一四尺九寸 (四・四七メートル)

目通り周囲一一尺八寸(三・五四メートル)

樹高 約七〇尺 (二一メートル)

枝下 約一五尺 (四・五〇メートル)

枝張り南北約五五尺 (一六・五〇メートル)

同 東西約二四尺 (七・二〇メートル)

あったと記録されている。

戦時中、松根油等採取のため樹の幹がきずつき、枯死し、今は三代目のものである。

現在、この松のあった地点は、東金女子高等学校の敷地になっているが、同校では、提灯松の由来を永く後世に止めおく為に、

「提灯松の碑」

を、昭和五六年(一九八一)七月に校庭に建立した。

碑には、郷土の詩人鈴木勝氏の次の詩が刻まれている。

山明るく道一筋開けたり。

その昔、樹上に灯点して、

治者は庶民の為に造りし道なり。

世遷りて歴史は古びたれども、

松は煌々(こうこう)として郷土を照らす。

我らまた涯(はて)しなく道を求めて、

ひたすら大道を往く。

さればなほ提灯松とはいふなり。