丘陵は、西北方にのびて下総台地につづいている。

丘陵の標高は数十メートルであり、最も高い所で、六〇メートル程である。しかも、西北方に向かって傾動地塊(けいどうちかい)をなし、爆線附近を最高に徐々に低くなっている。

台地面は平坦であるが、関東ローム層といわれる赤土に掩われ、樹枝(じゅし)状に侵蝕する谷がこの台地を複雑な地形にしている。

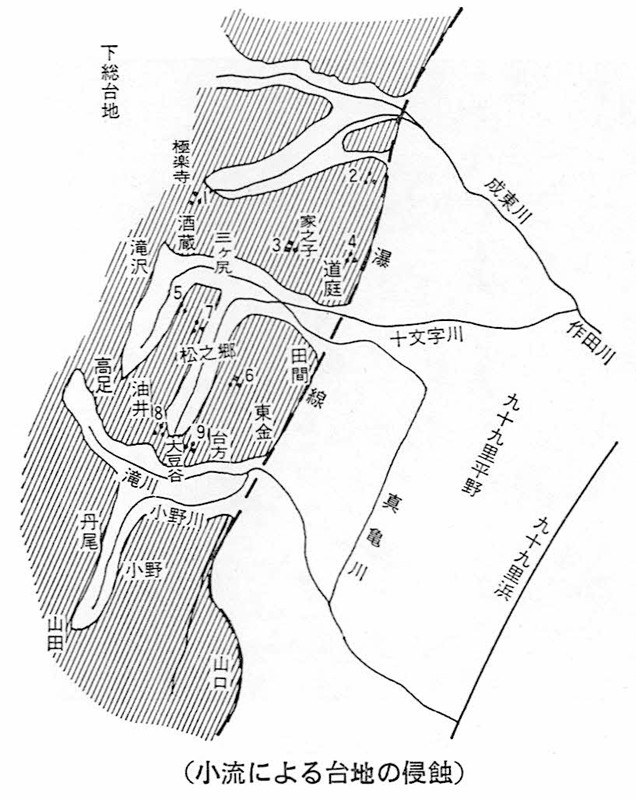

その侵蝕は北から成東川・十文字川・小野川・滝川等の小流によるが、これを図示すると次のようになるであろう。

(小流による台地の侵蝕)

この略図は小流の幹線すじをあらわしたもので、実際は更に複雑に丘陵台地を侵蝕しているのである。

その昔、九十九里平野が、海であった時を想定すると、この侵蝕谷はすべて海であり湾入江をなしていたとも言えよう。

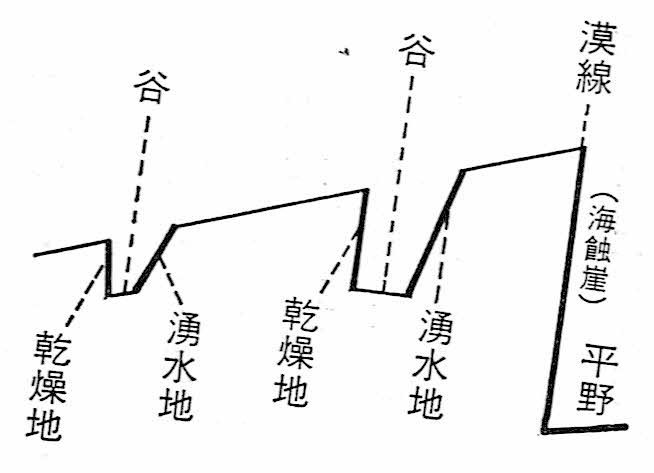

侵蝕谷で南北に走るものは、東側に湧水が多い。これは傾動地塊であるからである。この湧水が、小流となって、谷を形成する糸口を作ったといえよう。

それに加えて、沖積層をむかえる頃、四〇メートル程の土地の沈降があって、前時代より開析された渓谷に、河口から一斉に海水が浸入し溺れ谷の景観を作り、その後の隆起によって、現在のような景観を呈するに至ったといわれている。傾動地塊は、上図のようになっているから、谷の両側は異った様相を示している。すなわち一方は湧き水が多く、一方は湧き水のない乾燥地になっている。

古代住民が、住居を作るとすれば、どこに地を選定するかは推察に難くない。

このことは、埋蔵文化財である、貝塚・住居跡・古墳群等の分布に大きく影響しているということができるであろう。(前掲略地図の∴1~9を見られたい。)

人は水を求める。したがって湧水のある水利条件に恵まれた地に集落がいとなまれたであろうと思うが、日当り等を考えると又別の想像が成立する。その場合、水までの距離が問題となるし、水を求める技術が問題になる。

丘陵に入りこむ谷はその幅はせまい。このことも一つの集落形成要因ともなる。

いずれにしても、九十九里海岸平野の開拓より先に丘陵や谷附近の開発が古代住民によってなされたことは想像に難くない。

したがって、この時代の生活舞台が、合地を背景とした地域に広がっていたということができよう。

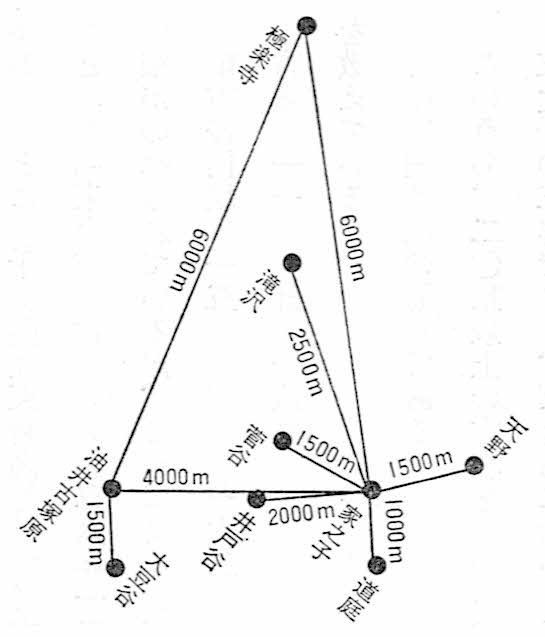

さて、東金市における古墳の分布状態は前図の通りである。

その古墳群の古墳数について、東金市教育委員会が、川戸彰氏の指導のもとに、千葉県立東金高等学校考古学クラブの協力によってまとめた「東金市の古墳(昭和三六年一二月発行)」という冊子に詳細がのべられているが、これによると、九つの古墳群について、

前方後円墳 一五 円墳 一六三

方墳 一一 計 一八九

を数えている。

その詳細は次の通りである。

| 古墳群番号 | 古墳群名 | 古墳数 | |||

| 前方後円墳 | 円墳 | 方墳 | 計 | ||

| 1 | 極楽寺古墳群 | 2 | 24 | ・ | 26 |

| 2 | 天 野 〃 | ・ | 7 | ・ | 7 |

| 3 | 家之子 〃 | 5 | 64 | 5 | 74 |

| 4 | 道 庭 〃 | ・ | 8 | 2 | 10 |

| 5 | 滝 沢 〃 | ・ | 2 | 2 | 4 |

| 6 | 松之郷井戸谷〃 | 1 | 7 | 1 | 9 |

| 7 | 松之郷菅谷〃 | ・ | 10 | ・ | 10 |

| 8 | 油井古塚原〃 | 7 | 35 | ・ | 42 |

| 9 | 大豆谷 〃 | ・ | 6 | 1 | 7 |

| 計 | 15 | 163 | 11 | 189 | |

このうち、二〇基以上の古墳をもつものは、極楽寺・油井古塚原・家之子の三群であり、東金市において二等辺三角形を形作って存在している。この三大古墳群は東金市の古代を物語る鍵で、今後の研究にまつ所が大きいと考える。

それは「和名抄」に見られる岡山郷・菅谷郷は、この古墳群と大きな関係があり、古代集落の位置等を示唆するものといえるからである。

さらにその所在環境を見ると

○畑にあるもの

八二基

○山林にあるもの

八四基

○その他 二三基

であり、畑になっているところに見られるものは、大分削りとられて、中には、古墳として明確に認め難いものがある。

その大きさから考えると、

円墳では、古塚原にあるもの(直径四二-高さ三・二)

前方後円墳では、古塚原のもの(四三・五-二・九)

方墳では、道庭にあるもの(三二-七・五)

が最大である。ただ方墳については、いくつかの疑問があるとされている。

東金市における古墳の特質について、川戸彰氏は報告書に次のように述べている。

「墳丘の外部施設をみると、葦石、埴輪は置かれなかったようだ。特に後者については、破片の発見が全くみられない。内部構造についても、家之子古墳群中の51号・62号の両墳には粘土岩、軟砂岩製の石室の露出が注意されるが、一般的にはよくわからない。……共に石室の床面が地平面下にしつらえられてあり、特に51号墳は墳丘が殆んど削りとられていて正確性を欠くが、石室が墳丘の中心よりはずれて裾の近くに設けられている如く看取される。略

最近も菅谷古墳群において、古墳削平によって直刀が発見されたが、これらは無石槨棺墳(かくかんふん)の存在を示現するものである。このような例は、東金付近のみならず、県下各地に散見される所であり、群集墳にみられる著しい特色の一つである。略

次にこの時期の副葬品にはどのようなものが数えあげられるか……この時期の副葬品は神宝的、呪術的な、そして豪族の首長としての権威を誇示するものは全くなくなり、鏡・甲冑も置かれなくなる。古墳被葬者の広汎な出現は、古墳の小規模化などと共に副葬品の日常化を促進した。即ち、

大刀・刀子・鉄鏃・馬具・金環・須恵器・土師(はじ)器・玉類等が指摘される。

東金市の近郊芝山古墳や松尾古墳等の副葬品から見て、古墳規模の小さい東金市付近の貧弱な古墳より発見されるものは、更に粗末極小の副葬品と考えられる。なお、粗末でも副葬品を有する古墳はまだしも、かえって副葬品を伴わない古墳の方が多いのではなかろうかと推察される。」

以下、それぞれの古墳群について、位置・分布状態・古墳形式・大きさおよびまわりの環境等について記述して見るが、その記述の参考としたものは、東金市教育委員会編、昭和三六年一二月発行の「東金市の古墳(古墳の分布とその概観)」であることを付記しておく。

なお、市内の古墳は、ここに記したもの以外も今後発見されるであろう。あくまでも現在までに確認されたものについて記述している事も併せて記しておきたい。