三河国(みかわのくに)に成長した武士は、早くから清和源氏との結びつきがあった。保元(ほうげん)の乱(一一五六)においては設楽郡の兵藤政経が、平治の乱(一一五九)では西三河の重原兵衛父子が清和源氏の血をひく源義朝(みなもとのよしとも)に従ったと伝えられている。しかし、平治の乱後、平清盛(たいらのきよもり)が政権をにぎると敗れた義朝の子の源頼朝(よりとも)が治承(じしょう)四年(一一八〇)に伊豆で挙兵するまで、三河国はしばらく平氏の知行国として支配下におかれた。この間、保元三年(一一五八)には平頼盛(よりもり)が、さらに治承三年には平知度(とものり)が三河守に任じられている。

当時の三河地方の武士の動向は資料も乏しくはっきりしていないが、手がかりとなる記事が「吾妻鏡(あづまかがみ)」にみられる。三河国の目代(もくだい)(国司の代理)であった大中臣以通は、平氏追討の軍をおこし、治承五年、墨俣川(すのまたがわ)の戦いに敗れた源行家(ゆきいえ)の要請によって、戦勝を祈願する告文(こうもん)と贈物を伊勢神宮におくっている。三河守平知度を代理する地位にある者が、源氏の要請を受け入れること自体に神宮領の武士たちの動向をうかがうことができよう。神宮からの返書にも「神主祢宜(かんぬしねぎ)等、朝家(ちょうけ)を背き源氏に同意す」と、神宮領の武士たちの動向に敏感な神官たちの意向が記されている。

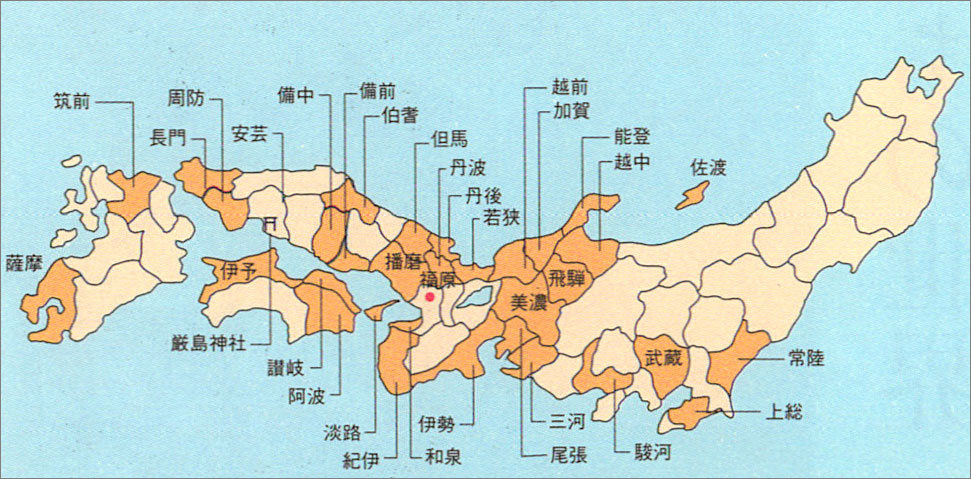

平安末期の平氏知行国

豊橋地方はその大半が神宮領であり、新神戸(かんべ)(飽海)・大津神戸や橋良御厨(はしらみくりや)など数多くの荘園が存在した。豊橋地方の武士たちの多くは神宮領を基盤としており、源氏に味方したものと考えてよいだろう。

また、「百錬抄(ひゃくれんしょう)」にも、朝廷から派遣された織物徴収使が手ぶらでむなしく帰京したという記事があるように、三河地方は朝廷の支配からもはなれ、しだいに源氏の支配下に組み込まれていったことがわかる。

一方、源頼朝は挙兵以後、関東でその基礎を固めて遠江(とおとうみ)以東の一五か国を支配下におき、寿永(じゅえい)二年(一一八三)、東国の支配権を朝廷から承認されるに至った。三河に関しては、元暦(げんりゃく)元年(一一八四)、朝廷はすでに名目に過ぎなくなった平知度(とものり)を解任し、頼朝の弟である源範頼(のりより)を新たに三河守に任命した。三河国は平氏から源氏の知行(ちぎょう)国へと移ったのである。

その後も頼朝は侍所や政所など政治機構を着々と整え、文治元年(一一八五)に壇(だん)ノ浦で平氏を滅亡させた後、後白河法皇に守護・地頭の設置を承認させた。建久三年(一一九二)、頼朝は征夷大将軍となる。