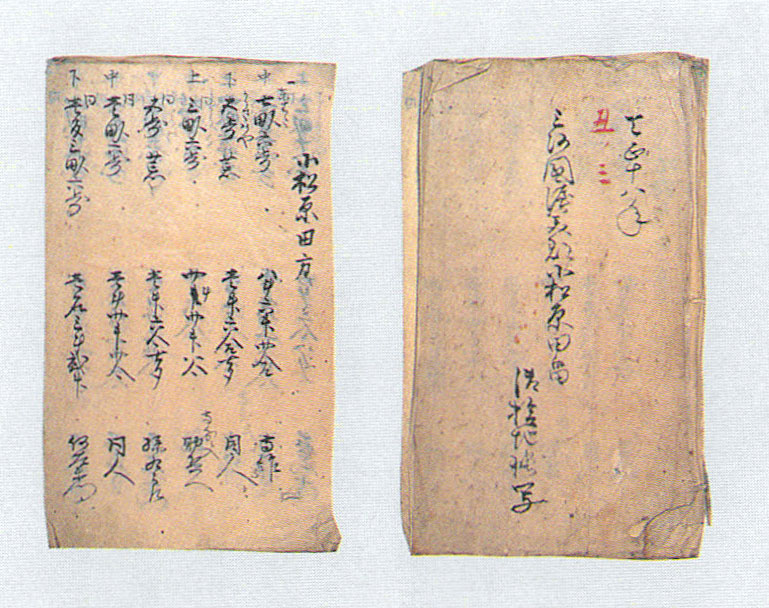

東観音寺領検地帳 天正18年 1590 東観音寺蔵

慶長九年(一六〇四)には三河全域で検地がおこなわれた。さらに、寛永六年(一六二九)には松平忠利が、同十二年には水野忠清が吉田領の検地をおこなった。その後も、新田の開発状況に応じて新田の検地が実施された。

石盛(こくもり)は一反あたりの生産高である。それぞれの田畠の面積に石盛をかけて、その土地の生産高を表した。その基準は一反あたり上田一石四斗・中田一石二斗・下田十斗、上畠一石三斗・中畠一石一斗・下畠九斗・屋敷一石三斗である。

さて、百姓の税の主なものは田畑の年貢であり、これを「本途物成(ほんとものなり)」といい、米納が原則であった。また、山や海などの産物にかかる小物成、農業の合間の副業にかかる運上、道路河川の土木工事や街道の継立(つぎたて)など伝馬業務・助郷役などの労働課役である夫役(ぶやく)などがあった。夫役は夫金として貨幣で代納する場合もあった。その他にも延米(のべまい)・口米(くちまい)などの付加税などもあり、当時の年貢は過酷だったといえる。

税率は「免(めん)」といって、生産高に四割とか五割などの割合をかけて算出した。徳川家康が言ったといわれる「郷村の百姓どもをば、死なぬよう生かさぬようにと合点致して収納申し付け候」に示されるように、生かさず殺さずということが領主側の論理であった。

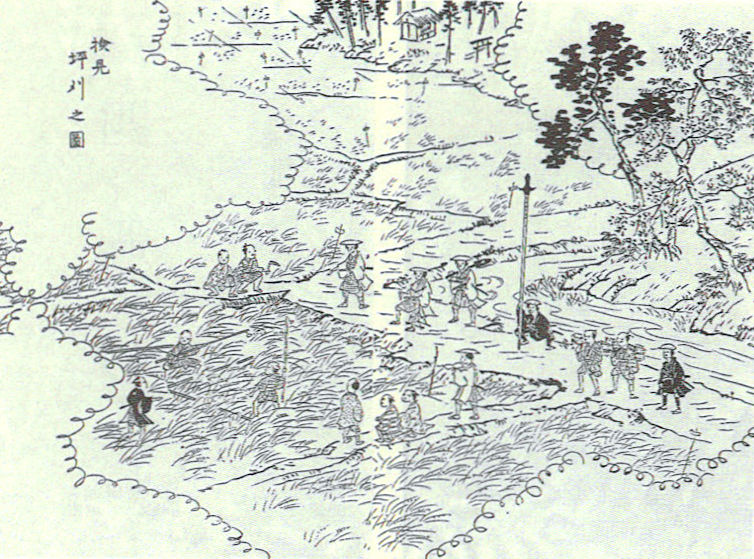

田畑にかかる本途物成は、村高に一定の税率(免)をかけて計算する。税率を決定する方法は、過去数か年の収穫量の平均を基礎として、その年の豊凶にかかわらず定額を納める定免(じょうめん)法と、毎年収穫前に藩から役人を派遣し、稲穂の実り具合を検査してその年の年貢を決める検見(けみ)法の大きく二つの方法があった。吉田藩で定免制が採用され始めたのは正徳・享保のころで、その後に元文(げんぶん)期(一七三六~一七四一)ころより本格化した。渥美郡の一部を除く二三二か村の畑作に対し実施されたが、一〇年ほどで再び検見法にもどった。以後、江戸時代末期まで原則的には検見法を採用しており、ほぼ「四公六民」であった。

検見の図 「徳川幕府懸治要略」より

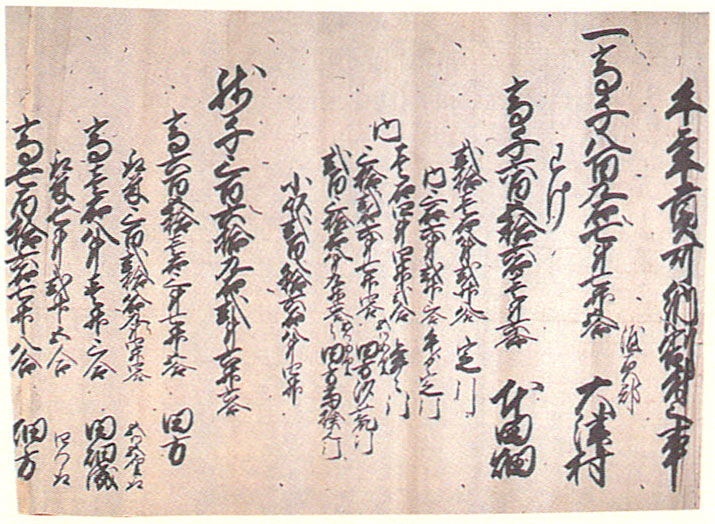

毎年、領主が年貢を村に通達する公文書を年貢割付または年貢免状といった。記載の内容は、村高・引高・年貢免率・年貢量・小物成・納期限などである。

享保十一年の渥美郡大津村(老津)の年貢免状は、吉田藩から大津村の庄屋に差し出されたもので、当時の年貢の種類や年貢率を知ることができる。

大津村年貢免状 老津区有文書

はじめに「高千八百九石七斗七升五合」と大津村の生産高である村高が示されている。本田畑のうち田方の石高「六五一石三斗七升五合」を例にすると、免として「五つ五厘取」と表示され、五〇・五%が税率であったことがわかる。そして、「取米三二八石九斗四升四合」として田にかかる年貢量が表示されている。畑方七一六石七升八合については、四〇%が税率であった。

このように、大津村では田畑その他の合計六五三石四斗二升の年貢を米で納めなければならなかった。これ以外にも夫金として二両余り、椿(つばき)年貢として椿の実一石三升、鴨(かも)運上八貫三三二文などの付加税もあった。毎年十一月、藩の勘定方から庄屋宛にその村の年貢割付状が届く。庄屋はこれを各百姓に割り当て、十二月中に取り立てて納めた。その後、その領収として皆済目録をもらい、納税が終わった。