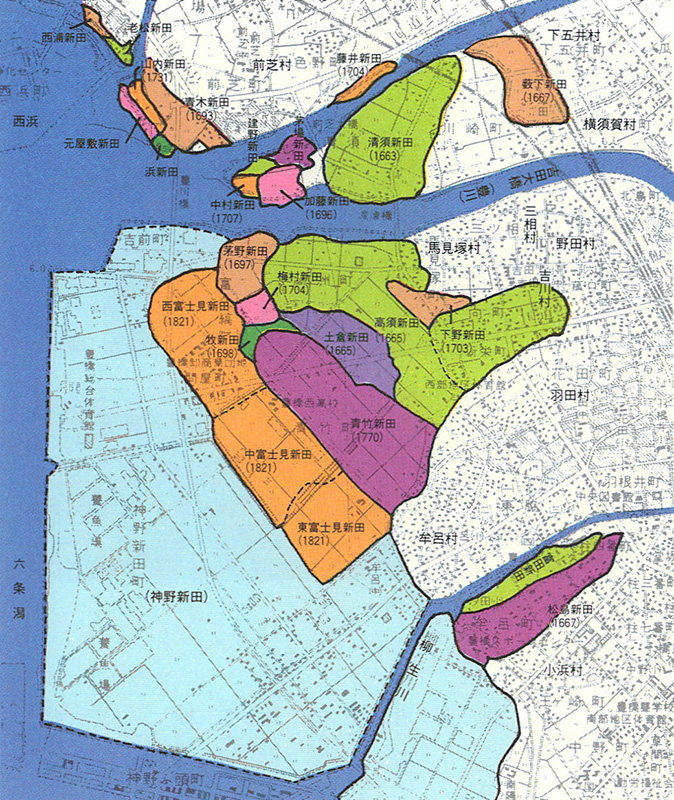

吉田領内でも、江戸時代初期には有力な農民を主に村落周辺が開発されていった。また、中原新田のようにいくつかの村の者が荒地を開拓し、新たに村を形成する例もあった。この時期の新田は比較的容易に開発できる土地を対象にしており、規模もそれほど大きくなく、やがて一段落する。なお、元和八年(一六二二)、旗本領の梅田川河口付近に開発された船渡(ふなと)新田は旗本中島与五郎(よごろう)によるもので、その後も少しずつ開発が継続された。

吉田における新田の大規模開発は、寛文(かんぶん)期(一六六一~七三)に集中している。この時代、豊川河口周辺に干潟が発達し新田干拓の適地になったことや、明暦(めいれき)三年(一六五七)の芦原新田、寛文六年の石塚新田が開かれたことが刺激になって開発の波が広がったようである。

新田開発は、領主にとって直接年貢収入の増大につながるので歓迎すべきことであった。吉田藩でも新田の税率を低くするなど優遇措置をとった。そこで、商人や豪農などは盛んに新田開発をおこない、災害がなければ多くの利益を出した。こうして、豊川河口の開発が活発になり、吉田町人の手により寛文三年の清須新田、同五年の高須・土倉(とくら)新田、元禄九年(一六九六)の加藤新田など、この時期にほぼ開発しつくされた。内陸部では平川新田などが開かれ、柳生川河口・田原湾沿岸付近にも次々に新田が開発されていった。豊川河口については、また新たに干潟が成長した明和(めいわ)七年(一七七〇)、青竹新田が開発された。

豊川・柳生川河口の新田開発 「豊橋市史第二巻」より

藩が開発を援助したり、藩が中心となって開発をおこなうこともあった。享保年間(一七一六~三六)、藩主信祝(のぶとき)は高須・土倉新田の一部を江戸の町人に請け負わせて再開発し、藩直営の新田とした。その後、信祝の転封をきっかけに高須・土倉新田は吉田札木町の富商植田喜右衛門(きえもん)が譲り受けた。

このような新田開発により、吉田領内七万石の石高は、天明(てんめい)期(一七八一~八九)には九万石余になり、実質二万石以上の新田畑の増加となった。しかし、天明期を過ぎるころから天災が重なった。新田開発は停滞し、すでに開発されていた新田も荒れる一方で、年貢徴収も低下し藩財政も窮乏していった。

このような状況を打開するため、藩営新田の開発が検討された。勘定方の福島献吉(けんきち)は、富士見新田の開発のため、文政三年(一八二〇)に牟呂沖新開惣奉行に任命された。藩営といっても内容は変則的で、開発費用は献吉自らの手で調達するという条件がついていた。

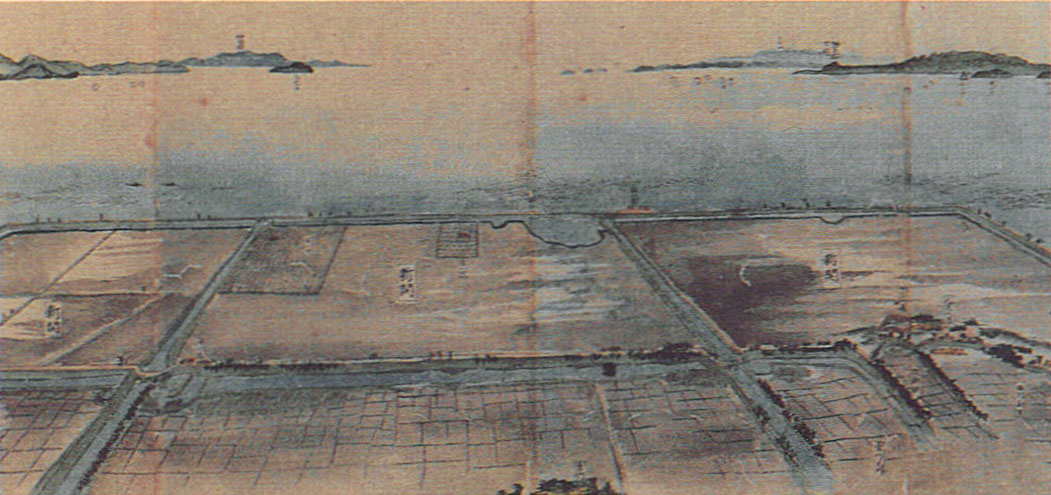

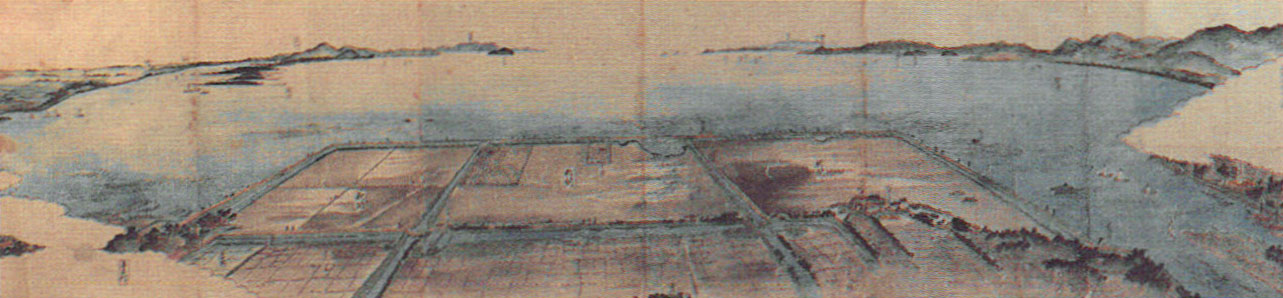

富士見新田の開発計画は、豊川河口の左岸の海岸一五〇町歩(一五〇ヘクタール)を埋め立て、これを二つの川により西・中・東の三つに区画した。このうち、東と西を田畑、中の場を塩浜とし、ここからとれる塩の売り上げを開発費用にあてるものであった。翌年、工事は一応完成したが予想外に費用がかさみ、早くも同五年には西の場を前芝村の加藤六蔵(ろくぞう)ら一三人に譲り渡さねばならなかった。その後、東の場、中の場も民間の手にわたり、藩営新田としては失敗に終わった。

その後、富士見新田は堤防が決壊して一時荒廃したが、弘化(こうか)四年(一八四七)に修築され、富久縞(ふくしま)新田と改められた。

富士見新田図(部分)

富士見新田図