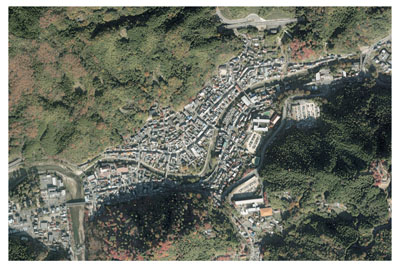

(あすけのまちなみ)

【建築】

足助は尾張・三河と南信濃を結ぶ伊那街道(中馬街道)の道筋に当たり、古くから物資の中継地として重要な位置を占めてきた。足助の町の起源は明らかではないが、室町後期に足助城が築かれ、この頃に原形となる町場が形成されたとみられている。江戸時代の足助は、伊那街道に沿って商家が建ち並ぶ在郷町として栄え、北側の山麓には寺院や陣屋が位置した。安永4(1775)年に大火事があり町並みの大半が焼失する。その直後から町は再興され、江戸時代中期以降から明治末までに建てられた建物が数多く残されている。この安永の大火後に復興された町家は、桟瓦葺・塗籠造の2階建が主流で、街道沿いに平入と妻入の主屋が混在する景観をつくり出している。街道に面する敷地は、北側の山裾と南側の足助川に挟まれ、短冊状の奥行の深い宅地となり、段状に間口いっぱいに主屋を建て、その背後に土蔵や離れ座敷を配する屋敷構えを構成し、切土や盛土による造成や幾段にも築かれた石垣の上に立体的に建物が建てられている。特に川岸の石垣上に張り出すように建てられた座敷が並ぶ足助川沿いの景観や、屋敷境に設けられた狭い路地の景観は、足助の町並みの特徴の一つでもある。足助には、西町の丸根家住宅(玉田屋)、新町の深見家住宅(萬林)、本町の旧鈴木家住宅(紙屋、国指定文化財)、真野家住宅、田口家住宅(萬屋)、太田家住宅(三嶋館)、田町の鈴木家住宅(藤屋)、小出家住宅(ヤマサン)、中馬館(旧稲橋銀行足助支店、県指定文化財)、莨屋岡本家住宅(市指定有形民俗文化財)等の多くの貴重な建物が残る。平成23(2011)年に、重要伝統的建造物群保存保地区に選定されている。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻383ページ