(あゆりょう)

【近世】

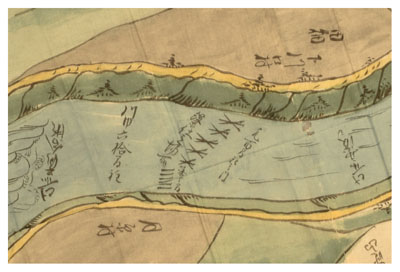

川魚の鮎は、市内を流れる矢作川の恵みの一つであり、矢作川本流や支流巴川などで鮎漁が盛んに行われた。代表的な漁法としては、河川をせき止めて水流を1か所に集め、産卵のために川を下る落鮎を竹で組んだ棚簀で捕獲する簗漁(写真)があり、矢作川支流巴川には徳川家康から旗本鈴木三家に対して鮎を捕獲するように指示されたとする由緒をもつ簗が存在した。また享保年間(1716~36)、矢作川上流の押山村(稲武地区)の人々は、押山村塩沢の簗は戦国期の川手城城主の子孫である川手主水之助によって始まり、その後もこの地域を支配した奥平定能や池田輝政の代官日比野孫左衛門により簗がかけられたとする村の簗の由緒を語っている。なお、押山村では人工的な滝をつくり、竹を藤で編んだ大きな笱で落鮎を捕獲する魚滝と呼ばれる漁法も行われていた。そのほか網を用いた投網漁や刺網を用いた追い込み漁も行われ、簗の堰とは別に「そじ」と呼ばれる堰を用いた漁法も存在した。簗を設営し、あるいは網を所有して鮎漁に参加するには一定の資金が必要であったが、近世後期には安価な道具で鮎漁に参加できる漁法が広まった。鮎釣・針釣といわれる漁法で、矢作川上流の大野瀬村(稲武地区)では天保年間(1830~44)からはじまったとされる。この漁法は現在、一般的には友釣と呼ばれる竿を用いて囮の鮎(親鮎)をハリスにつけて、追尾する鮎を釣り針にかけて捕獲する漁法と考えられる。安政5(1858)年、大野瀬村では簗漁がはじまるまでは村人一同による鮎釣を認め、簗漁が始まった場合は鮎釣を禁漁とする「鮎釣納得証文」が作成されている。矢作川の鮎は、挙母藩や吉田藩といった領主側の需要に応える御用鮎として買い取られているように、河川流域の人々の稼ぎの一つとなっている。また、鮎漁をめぐっては対岸の村と河川利用をめぐる争論がしばしば起きている。なお、挙母藩内藤家には将軍への献上品として塩鮎の加工方法を記した覚書が残されている。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻296ページ

【近代】

矢作川、巴川、足助川など主要な河川で鮎漁が盛んで、東加茂郡の足助、安実京、則定、追分、大楠、小渡、笹戸、月原で簗を設営した漁が行われてきた。維新後愛知県は、矢作川や巴川での鮎漁に対して、鮎漁税を賦課した。明治8(1875)年2月になって、政府はそれまで地方それぞれで課されてきた雑税を廃止し、営業取締りのために諸税を徴収することを布告した。この諸税のなかに魚漁税や簗税もあった。さらにこの年政府は、これまでの漁業慣行を改め、海面(川面を含む)を官有地と見なし、簗場などとして利用する際には官有地拝借願を出すように命じた。簗の設置については、隣接の村との調整が必要であり、北設楽郡押山村と岐阜県恵那郡小田子村との間では、近世以来漁業紛争が続き、明治11年には愛知・岐阜両県庁が調停に乗り出した。また西加茂郡内でも簗場設置に関する約定書が結ばれることもあった。簗場の設置については県庁の許可(川面使用許可命令書)を得ることが必要であり、筏の通行を阻害しないこと、川の増水時の対処などを内容とする保証書を添えて出願した。愛知県は明治19年1月、鮎の繁殖、資源の保護のために矢作川・乙川・足助川・木曽川などにおいて、毎年3月1日から6月30日までを禁漁期と定めた。しかし明治15年以降のたびたびの水害によって、漁獲高は減少していった。明治25年11月の調査によれば、20年から24年までの鮎の漁獲高は3200~3950貫、巴川は850~1400貫であった。明治35年5月に公布された漁業法施行規則では、簗漁は定置漁業の一種とされ、「一定の水面に支柱で簀・網を建設し、または竹木石堤を建設し、陥穽の装置もしくは魚堰を設ける魞簗類漁業」と定義された。ダムや堰の建設によって鮎の遡上が阻害され、漁獲量が減少していったため、昭和初年から県では稚鮎の放流事業を本格化させていった。琵琶湖産の稚鮎を購入して、矢作川水系の各地点で毎年数万尾から30万尾余りの放流が実施された。琵琶湖からは当初は貨物自動車で水温に配慮しながら行われたが、昭和5(1930)年からは水上飛行機も使われるようになった。8年には挙母町・猿投村・高橋村の漁業者が鮎出荷組合を設立し、自動車を利用して名古屋への共同出荷事業を開始した。また矢作川では大正10(1921)年から平戸橋で鵜飼が開催され、6月の川開きには愛知電鉄三河線の臨時電車も運行され、余興として花火も打ち上げられた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻169・464・584ページ、12巻118ページ

→ ヤナ(簗)